国立アートリサーチセンター(NCAR)で働く人々を紹介するシリーズ。第5回は、NCARのミッション「アートをつなげる、深める、拡げる」活動に幅広く取り組むラーニンググループに焦点を当てます。

(写真は下段右から時計回りで、研究補佐員 横山知保、研究員 鈴木智香子、ラーニンググループリーダー 一條彰子、副グループリーダー 稲庭彩和子、客員研究員 伊東俊祐、東京藝術大学特任研究員 牧野 杏里、研究補佐員 中野 詩、研究補佐員 濱野 絵美、事務補佐員 丸山 雅子、研究補佐員 米満 香菜)

教育や福祉など、さまざまな人・もの・ことへ「橋をかける」ために

ミュージアムを通して誰もがアートと出会い、新たな価値や可能性を見出すことができるように、また、文化的体験にアクセスできるように、NCARではさまざまなラーニング事業と、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン:多様性と包摂性)への取り組みを推進しています。

その核となる3つの柱「学びのリソース」「健康とウェルビーイング(Wellbeing)」「アクセシビリティ(Accessibility)」は、社会においてミュージアムが担う役割の中で、近年、特に重要度が増しつつあるテーマと言えるでしょう。

今回、グループを代表してインタビューに応じた3名は、それぞれの研究領域や専門性、これまでの多様な経験が重なり合いながら、複数の事業を柔軟に推進しています。

左から、副グループリーダー 稲庭彩和子、ラーニンググループリーダー 一條彰子、研究員 鈴木智香子

ラーニンググループのリーダーである一條は、東京国立近代美術館や、NCARが所属する独立行政法人国立美術館の研究員として、美術館と世の中とをつなげる「美術館教育」に長く関わり、この分野を牽引してきた存在です。

副グループリーダーの稲庭も、東京都美術館で、市民から公募されたアートコミュニケータ(愛称:とびラー)と協働する「とびらプロジェクト」や上野公園の9つの文化施設と連携するラーニング・プロジェクト「Museum Start あいうえの」など、多数のプロジェクトに関わり、現在は国内外で、美術館とウェルビーイングの関係性について、研究や企画に取り組んでいます。

そして、学生時代に版画制作を専攻した鈴木は、創作活動を通じて生まれた、社会のなかで誰もが安心して過ごせる場所づくりへの関心から、現在は美術館における合理的配慮やアクセシビリティに関する情報発信を主に担っています。

ラーニンググループが取り組むいずれの活動にも共通しているのは、ミュージアムという公的な施設を取り巻く、さまざまな人・もの・ことの間に「橋をかけていく」取り組みであり、社会の中でどのように活かしていくのか、を考えていくことです。

そして、従来使われてきた『教育普及』という言葉や、そこに紐づく旧態依然としたイメージを『ラーニング&エンゲージメント』へとアップデートし、国際標準に満たない現状の認識や体制を底上げしていくための事業である、とも言えるでしょう。その具体的な事例を、順に紹介します。

20年目の節目をむかえた「鑑賞教育のための指導者研修」

指導者研修の中で、美術館の展示室での対話型鑑賞を体験するグループワークの様子

ミュージアムを訪れると、小学校や中学校の校外学習として来館している、児童や生徒の姿を目にした経験をお持ちの方は多いでしょう。教育の現場や美術館で、こういった鑑賞教育を推進するために「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修(以下、指導者研修)」が始まったのは、2006年のことです。

毎年7月下旬から8月上旬の2日間、各都道府県の教育委員会等の推薦を受けた、学校教員や美術館の学芸員、指導主事などの美術教育関係者を対象に、都内または関西の国立美術館等を会場に開催されています。そのカリキュラムは、美術館の展示室で対話鑑賞を体験するグループワークや、現場の教員や学芸員による実践事例から学ぶなど、鑑賞教育の実践にあたる人材の育成や、地域における学校と美術館の連携を目的としたものです。

指導者研修の中でのレクチャーの様子

その最初期から美術館の現場で取り組んできた一條は、「指導者研修」における重要なポイントは、「先生方が、学習全体を設計する中で、なぜ美術館へ行くのか、美術館に行ったら何かできるのか、をきちんと目的化して準備できるかどうか」「美術館の側も、学校と対話し、教育の意図を理解した上で、いかに良い環境で迎えられるか、また、いろんな資料や教材を提供できるかどうか」だと話します。

現在の形式での指導者研修がスタートしてから、2025年で20年を迎えますが、学校現場のデジタル化や、社会から美術館に求められているものが変化する中で、まさに今、NCARがハブとなってとりまとめながら、新たな指導者研修の形を考えていくフェーズに入っています。

「リニューアル後は、講演や事例紹介といったレクチャーの部分を、もっと多くの方にオンラインで受講してもらえるような対応や、学校教育の現場でも求められている「ウェルビーイング」の視点や、多くの人が美術館にアクセスしやすいように、という「アクセシビリティ」にまつわる学びもカバーできるのでは、と、いろいろと考えている最中です。」

ラーニンググループリーダー 一條彰子

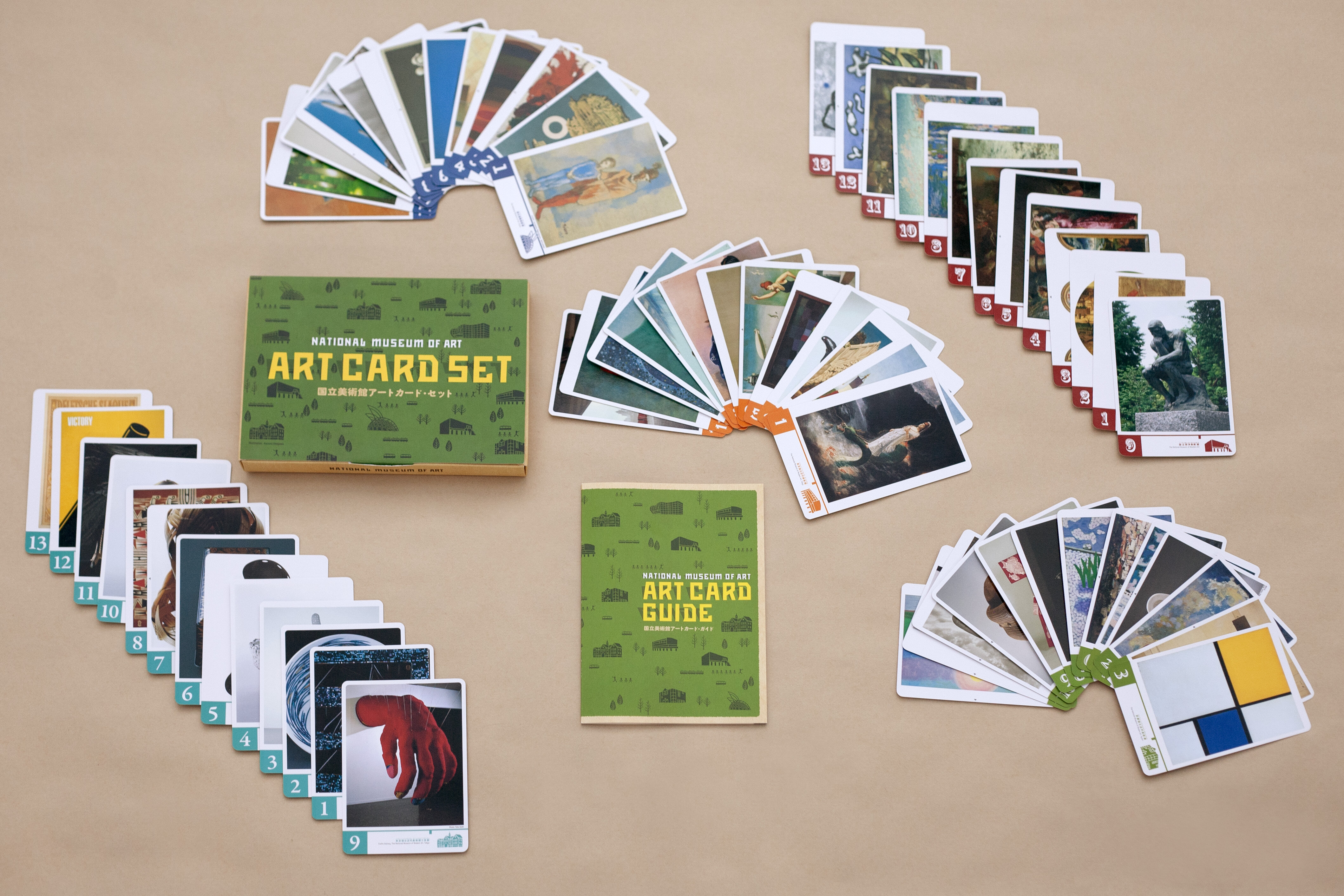

またラーニンググループでは、ミュージアムを訪れて鑑賞する以外の鑑賞教育のツールとして「国立美術館アートカード・セット」や、小学校から高等学校までの授業で活用されることを想定したオンライン教材「鑑賞素材BOX」も提供しています。

国立美術館アートカード・セット

特に「国立美術館アートカード・セット」は、国立美術館のコレクションから、対話がはずむ65点の作品写真をフルカラーのカードにし、使い方や作品解説のガイドブックとセットにしたもの。作品を見る力や感じる力、伝える力を育む教材として、学校の授業だけではなく、ビジネスの研修など、さまざまな場面で活用されています。

国立美術館アートカード・セット

大阪・関西万博で「文化的処方」を広く対外的に紹介

続いて、「ウェルビーイング」に関する取り組みについて紹介していきますが、その前に、皆さんは「文化的処方」という言葉に、どんなイメージが浮かぶでしょうか。

少々聞きなじみがないかもしれませんが、実は私たちの誰もが、これまでの人生の中で「文化的処方」を体験している、と言っても過言ではありません。「文化的処方」とは、私たち一人ひとりが日々を幸福に生きていくために、日常のさまざまな場面でふれたり親しんだりしている、あらゆる文化と“つながり直す”ことを意味しており、「ウェルビーイング」の考え方とも密接に関連しています。

NCARでは、2023年度に東京藝術大学を拠点としてスタートした「文化的処方」の研究事業、『共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点(略称:ART共創拠点)』を推進しています。現在、大学や美術館、医療・福祉の組織や自治体など、41の産官学が連携し、様々な社会実装の試みが続けられています。

その最新事例として、2025年8月、大阪・関西万博の会場(夢洲)WASSEで、「文化的処方」を幅広い人々と共有し、体験的に知り語る「文化的処方を体験しよう!Hello Future! 100年ミュージアム」の展示を行いました。文部科学省が主催する「わたしとみらい、つながるサイエンス展」のイベントの一環で、わずか6日間の開催でしたが、会場には毎日約1万人が訪れた、と、担当した稲庭は振り返ります。

大阪・関西万博での「文化的処方を体験しよう!Hello Future! 100年ミュージアム」の様子(撮影: AYAMI )

「今回、「文化的処方」という言葉を広く紹介した、ほぼ初めての機会でしたが、想像以上に共感してくださる方が多いと感じました。日本では芸術や文化が健康に資することがあまり言語化されてこなかったと思いますが、普段からアートや文化活動に親しんでいる方々にとっては、それらが人と人とのつながりをケアしている、とか、心身の健康に良いよね、とか、すでに感覚的に理解しているわけですね。一方で、全く新しい概念に感じられて、衝撃です!という若者もいました。」

『10代のあなたのための文化的処方ガイド』 大阪・関西万博での「Hello Future! 100年ミュージアム」で配布された。

「展示の最後に、“あなたにとっての「文化的処方」は何ですか?”という問いを投げかけ、神社で絵馬に願い事を書くように、自分にとっての「文化的処方」を考えて、さらに自分のスマホの中の画像を紐づけて「文化的処方棚」に展示できる参加型のコーナーをつくりました。文化というキーワードで自分自身のことを振り返る機会を持つことで、万博から日常に帰った後も、何かしら気づいてもらうきっかけになっていたら良いですし、アートや文化への視点を広げていく取り組みは、ラーニンググループの事業において非常に大切だと考えています。」

自分にとっての文化的処方を考えて展示する「文化的処方棚」(撮影: AYAMI )

さて、そもそもなぜNCARが、ミュージアムにおける「文化的処方」や「ウェルビーイング」に取り組んでいるのでしょうか。稲庭は「アートや文化活動がいかに私たちの健康を支えているのか、健康の概念をアップデートしていく活動」と説明します。

「2000年以降、そしてコロナ禍を経て、“精神的健康”と“社会的健康”が、“身体的健康”にも大きく影響していることが科学的な研究でより明らかになり注目されています。つまり人が幸せに生きるには「つながり」が必須であり、現代社会の中での「つながり」の欠如が広がっていると。2018年にイギリス政府が、社会の中での孤独や孤立の問題を扱う担当大臣を世界で初めて任命しましたが、孤独や孤立は、医療だけでは解消できない課題ですよね。日本でも、イギリスに次いで2021年に「孤独・孤立対策担当大臣」を任命し、内閣官房に対策室が設置されましたし、2024年4月には「孤独・孤立対策推進法」も施行されました。

副グループリーダー 稲庭彩和子

身体的にも、精神的にも、社会的にも健康で、100年を健やかに生きられる社会を作っていくには「社会的なつながり」が重要で、寿命にも影響を与えている研究結果がでています。アートや文化を介して社会の中につながりを増やしていくことは、2000年以降の流れのなかで、国を超えて事例を共有し、活発な議論が交わされているテーマでもあるのです。

誰もが健康になりたい、ウェルビーイングでありたい、と思っているでしょうし、高い関心を集め続けるテーマですよね。これからも国立大学の研究者や公的機関などと研究や実践を進め『アートや文化体験で健康になる』という理解を広めていくことも大切だと考えています。」

誰もがあたり前に知り、実践すべき「合理的配慮」と「アクセシビリティ」

「アートや文化体験で、健康になる」という理解を広めていくならば、ミュージアムは誰にとってもアクセスしやすい場であり、居場所であることが重要です。

「そのためにラーニンググループが取り組んでいるのが、日本のミュージアムにおける「アクセシビリティ」の考え方や取り組みを、国際標準にボトムアップしていくこと」と、コンテンツ制作などを担当する鈴木は語ります。

「これまでもミュージアムの現場では個別で取り組んできてはいましたが、なるべく体系化・可視化し、「合理的配慮」への理解を深め、行動変容につなげることを目的に2023年度に刊行したのが『ミュージアムの事例(ケース)から知る!学ぶ!合理的配慮のハンドブック』です。

ミュージアムでの事例を豊富に紹介しながら、アクセシビリティに取り組む上で、それぞれの現場での柔軟な対応について理解しやすい内容を目指して、企画・編集しました。」

「合理的配慮」とは、障害者の権利をはばむ社会的障壁を除去するため、個別の状況に応じて必要かつ適当な変更や調整を指します。この考え方は、2006年に国際連合の総会で採択された「障害者権利条約」で明文化されました。

日本では2013年に「障害者差別解消法」が成立。その後、法改正により2024年4月からは、国をはじめとする公的機関、自治体、民間事業者も含め、「合理的配慮」への対応が義務化されていますが、

「現状、全国のミュージアムの現場で実践できているか、というと、まだ道半ばですね。全ての職員が学び、対応する必要がある基本的事項だ、という認識にアップデートし実践するには、と考え、2024年度にeラーニングの動画コンテンツとして制作・実施したのが『ミュージアム・アクセシビリティ講座 ふかふかTV』です。」

『ミュージアム・アクセシビリティ講座 ふかふかTV』

「本講座は、ミュージアムの運営に関わる方に限らず、どなたでも広く受講できるようにしたところ、全7回の講座番組を約1,500名の受講者が学びました。その中には、ミュージアム関係者“以外”、当事者の方や、特別支援学校や施設の職員の方など、いわゆる利用者の視点で、もしくはさまざまな関わり方で、ミュージアムに関心のある方々が多くいました。

多くの方からの反響があった一方で、ミュージアム関係者の中でもアクセシビリティへ問題意識を持った人に業務が集中してしまったり、どうしても単発の取り組みになってしまい持続的な運営に繋がっていなかったり、といった課題も見えてきました。」

そこで、2025年度は、3期にわたって開催する『ミュージアム運営のためのアクセシビリティ研修』が企画されました。ミュージアムの運営主体のみが受講できる内容ですが、例えば、館長に向けた動画では、開館年の異なる3館の館長が登場し、館長の意識により館のさまざまな状況が変化することにふれた内容などを配信する予定だと話します。

「例えば、館内でたった一人の担当者としてアクセシビリティに取り組んでいる方も少なくありません。今回の研修では、アクセシビリティを実践するには館全体で取り組まなければならないことを伝えたいと思っています。また、ゆくゆくは全国や海外のミュージアムでの取り組みや企業での取り組みなどを含めて、互いに情報交換し、学び合えるような機会も作っていきたいです。そして社会全体で、当たり前に、アクセシビリティについて考えられたら、と。」

研究員 鈴木智香子

今後もさらなる充実したコンテンツの企画・制作を通して、アクセシビリティへの理解や認識のアップデートに取り組もうとしている鈴木は、

「アクセシビリティを考えることは、ミュージアム体験のデザインだと思っています。訪れた人が主体的に、前向きに取り組めたり、どんな気持ちになって帰ってもらいたいか、そのためには、どんな体験のプロセスや、作品との出会いの場をデザインしたらいいのか、を考えていますね。一方で、これまでミュージアムが利用者として考慮してこなかったために、そもそもミュージアムを訪れる機会がなかった方々へ、どのようにリーチしていくのか、考えていくことも大切です。」とも語っています。

ラーニングへの取り組みの変遷でいえば、ミュージアム側から遠い場所にいる利用者へ届けていく、というこれまでの「アウトリーチ」の考え方から、遠い場所の利用者自身が“参加していく権利がある”と発動する「アクセシビリティ」へ、そして今後は双方で共創していく「エンゲージメント」に進化していくことが期待されています。

「とはいえ、今はまだ、遠い場所にいる方々が声をあげたり、自ら進んで近づいていくにはハードルがある、と感じている方もいるはず。オンラインでの場も含め、双方が出会い、歩み寄ることのできる学び合いの場を次はデザインしていきたいです。」

アートとの出会いを通して、誰もが新たな価値や可能性を見出し、文化的体験にアクセスできる社会を目指して

インタビュー終盤、3名それぞれがもつ卓越したスキルが、いつどのように磨かれていったのか、共通しているポイントはあるのか、を尋ねてみました。

一條が「基本は、対象者の観察、ですね。学校との連携なら先生がキーパーソンですし、スクールプログラムの場ならやっぱり鑑賞する子どもたちの表情を観察しています。アクセシビリティについても、障害のある方の表情を観察していると、喜びとか戸惑いとか、いろんな感情が伝わってきますよね。私たちの仕事は観察から始まっていきます。」と話すと、稲庭も、

「作品鑑賞とも共通しているものがありますよね。対象者をしっかり観察する姿勢や、人がどのように作品と出会っているかを観察することは、作品を見ることとよく似ています。ただ、大きく異なる点はおそらく、作品は静的であるのに対して、人間は動的である、ということでしょうか。作品を観察する美術史的な学芸員がいる一方で、動的な来場者との出会いを観察する我々は、そこに専門性があるのかも。」と自己分析してくれました。

そして鈴木は、「学生時代は作家活動を通して、自身の作品を展示する空間や場をつくることに取り組んでいましたが、ミュージアムでのボランティア活動などを通じて、場をデザインすることへの可能性に触れたことがきっかけで、美術館に入職しました。そういった、美術館現場での体験を通した学びが大きかったのでは」と振り返って明かしてくれました。

さまざまな課題があるなかで、ミュージアムを通して誰もがアートと出会い、新たな価値や可能性を見出すことができるように、また、文化的体験にアクセスできるように、と、国内外の動向をチェックし、広い視野を持ちながら情報発信に取り組むラーニンググループに、これからもぜひご注目ください。

(取材・執筆・集合写真撮影:Naomi)