2024年、シドニーのニュー・サウス・ウェールズ州立美術館 にて、ゲティ保存研究所 のプロジェクトConserving Canvas Initiativeの枠組みの中でキャンバス画修復に関するワークショップが開催されました。このワークショップの参加者はアジア・太平洋地域の保存修復家を対象としており、国立アートリサーチセンターから公募のお知らせを日本国内に配信したところ、土師絵画工房の土師広さんが応募され選考を通って参加者30名のうちの1人に選ばれました。

シドニー現地の5日間にわたるワークショップの前と後には、オンラインによる講義やフォローアップがあり、理論・実践ともに充実した教育プログラムでした。また、作品に対する介入を最小限に抑えた修復技術、Single Thread Bonding に使用する道具・機材は参加者全員に一式ずつ供与され、参加者はそれぞれの国に戻り、オンラインで指導を受けながらシドニーで習得した技術を実際の作品に適用することができたとのことです。土師さんがこの技術を用いて修復された、東京国立近代美術館で保管する油彩画作品の事例についてご報告を頂きました。

国立アートリサーチセンター

鳥海秀実

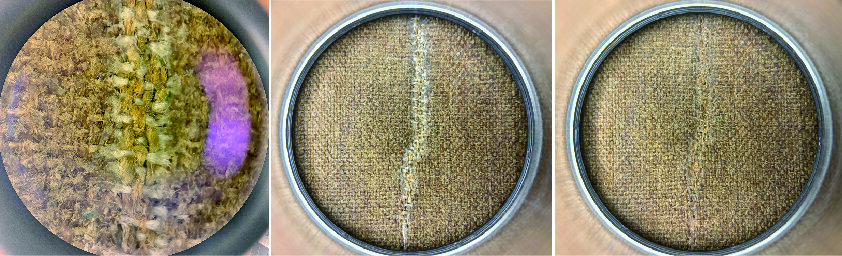

布のキャンバスは強い衝撃で破れてしまうことがあり、過去にはテープや当て布で補修したり、キャンバスの裏側全体に別の布を貼り付ける裏打ちが行われていました。その後、ドイツの保存修復家ヴィンフリート・ハイバー氏が開発した「Single Thread Bonding(単糸接着)」という技術が、より介入度の少ない処置方法として1990年代に注目を集めました。この技術は、断裂した糸を一本ずつ元のように繋ぎ直す方法であり(写真1)、欧米を中心に広まりました。日本では2002年に東北芸術工科大学で紹介されましたが、国内の修復現場に普及したとは言えず、現在ではブリッジ状に糸を並べて接着する「かけはぎ」(写真2)などが多く用いられています。

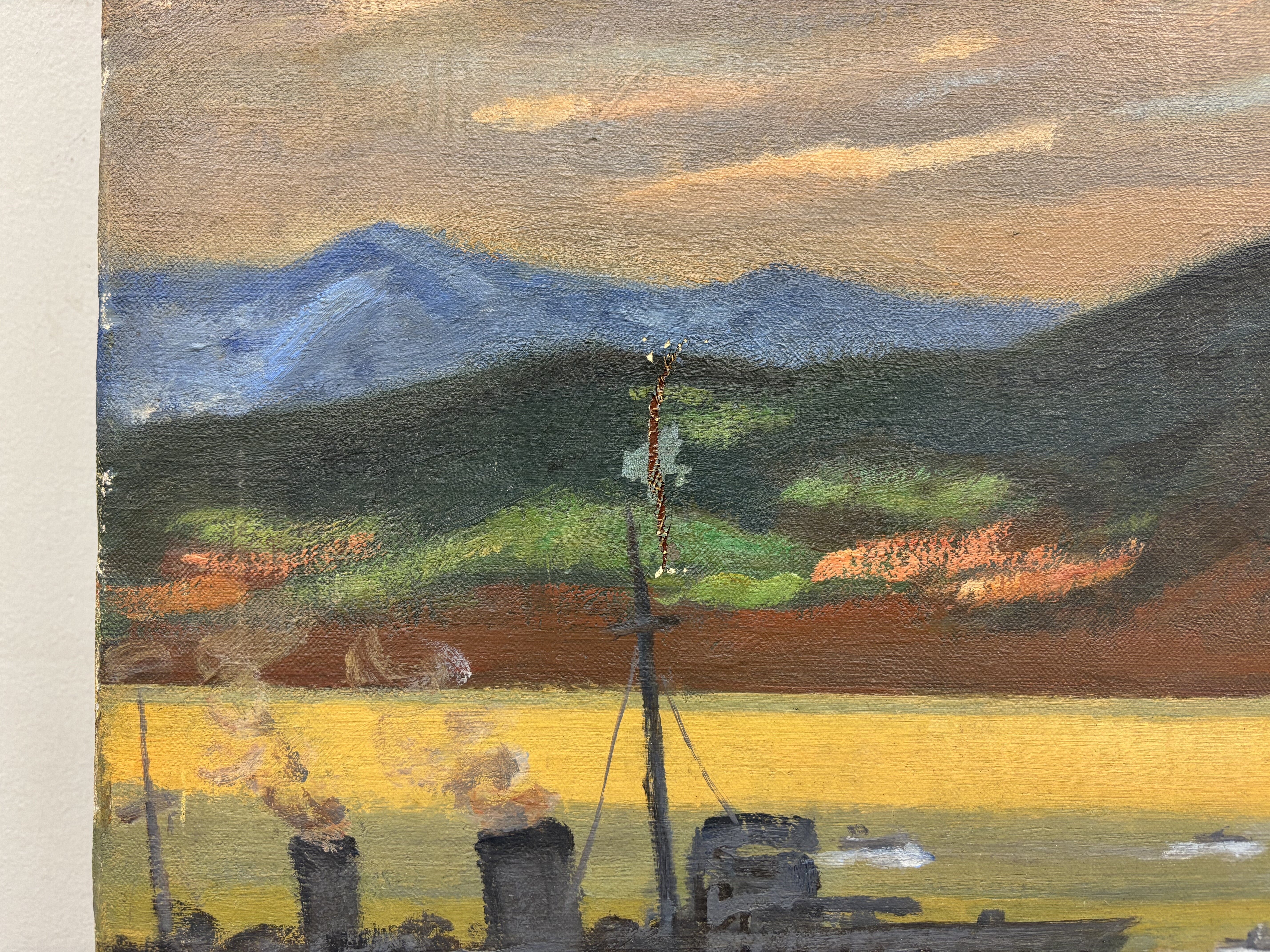

現在も欧米ではSingle Thread Bondingの研究と実践が進められており、昨年シドニーで、ハイバー氏の後継者であるドイツの修復家や研究者らによって、最新の研究成果を踏まえたキャンバスの破れに対する処置のワークショップが、ゲティ財団協賛のもと開催されました。私もそのワークショップに参加し、帰国後にそこで学んだ技術を用いて、東京国立近代美術館で保管する熊岡美彦《珠江口掃海》(写真3)の破れを修復しました。

写真3. 熊岡美彦《珠江口掃海》1940年 油彩・キャンバス 133.5㎝×195.0㎝ 東京国立近代美術館 アメリカ合衆国より無期限貸与(修復前)

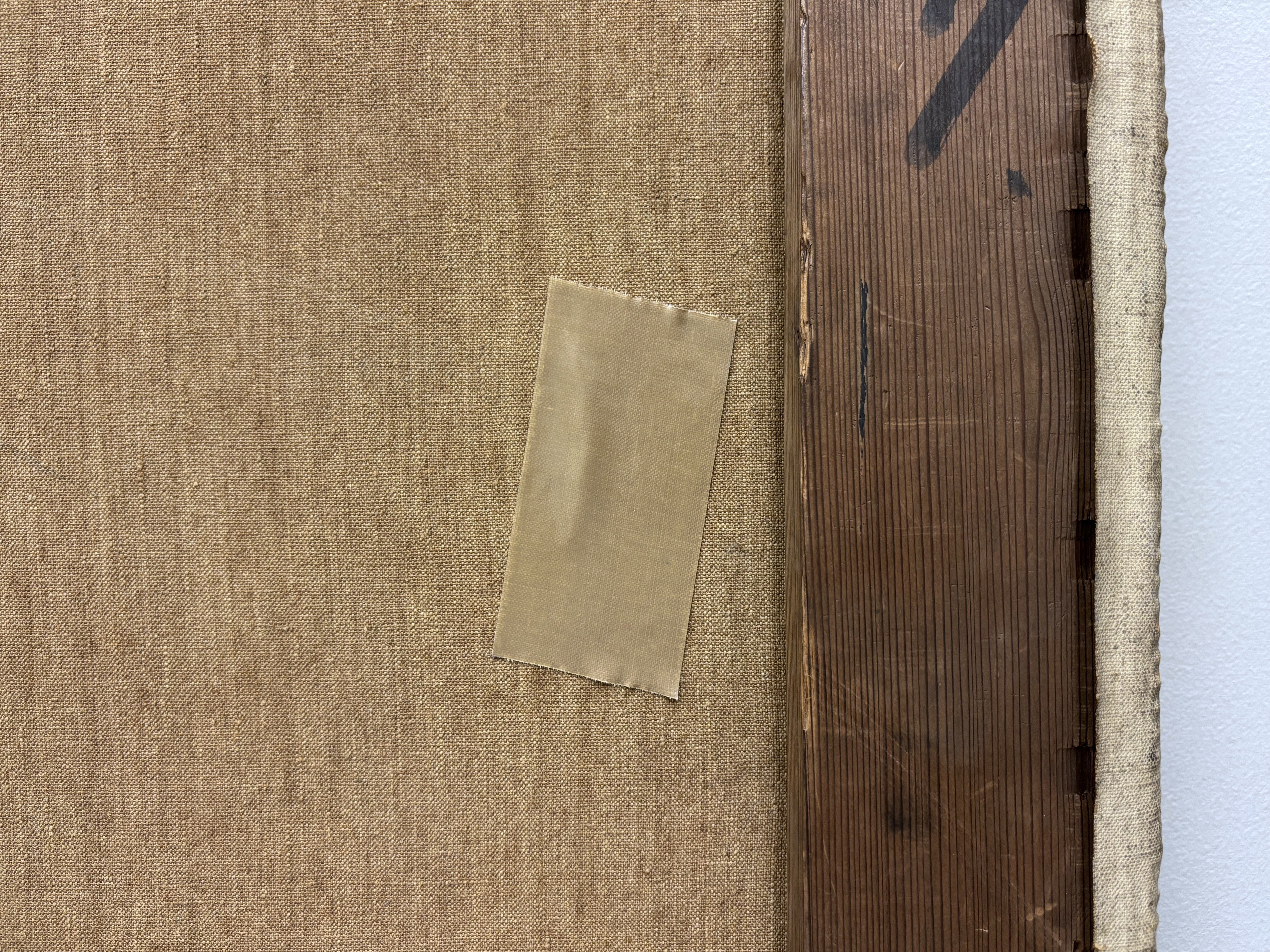

この作品は麻布のキャンバスに描かれた油彩画で、厚い絵具層の固着状態は良好でしたが、画面左側には約5cmの破れがありました(写真4)。これは外部からの強い衝撃によって緯糸が断裂したもので、裂け目はその後の布の収縮により約5mmの隙間が生じ、裏面にはガムテープが貼られていました(写真5)。画面側の絵具は、破れに隣接する部分で剥落していたため、チョウザメ膠で固着強化を行い、裏面のガムテープを剥がした後、接着剤の残留物を慎重にメスで削り取りました。

Single Thread Bondingは、断裂した糸と糸の先端を少量の接着剤で再び繋ぎ直し、一本の糸の状態に戻す技術です。これを繰り返すことでキャンバスの裂け口を塞ぎ、作品へのストレスや、付け加える材料を最小限に抑え、画布に本来備わっていた物理的、美的統一性を回復させることを目指します。

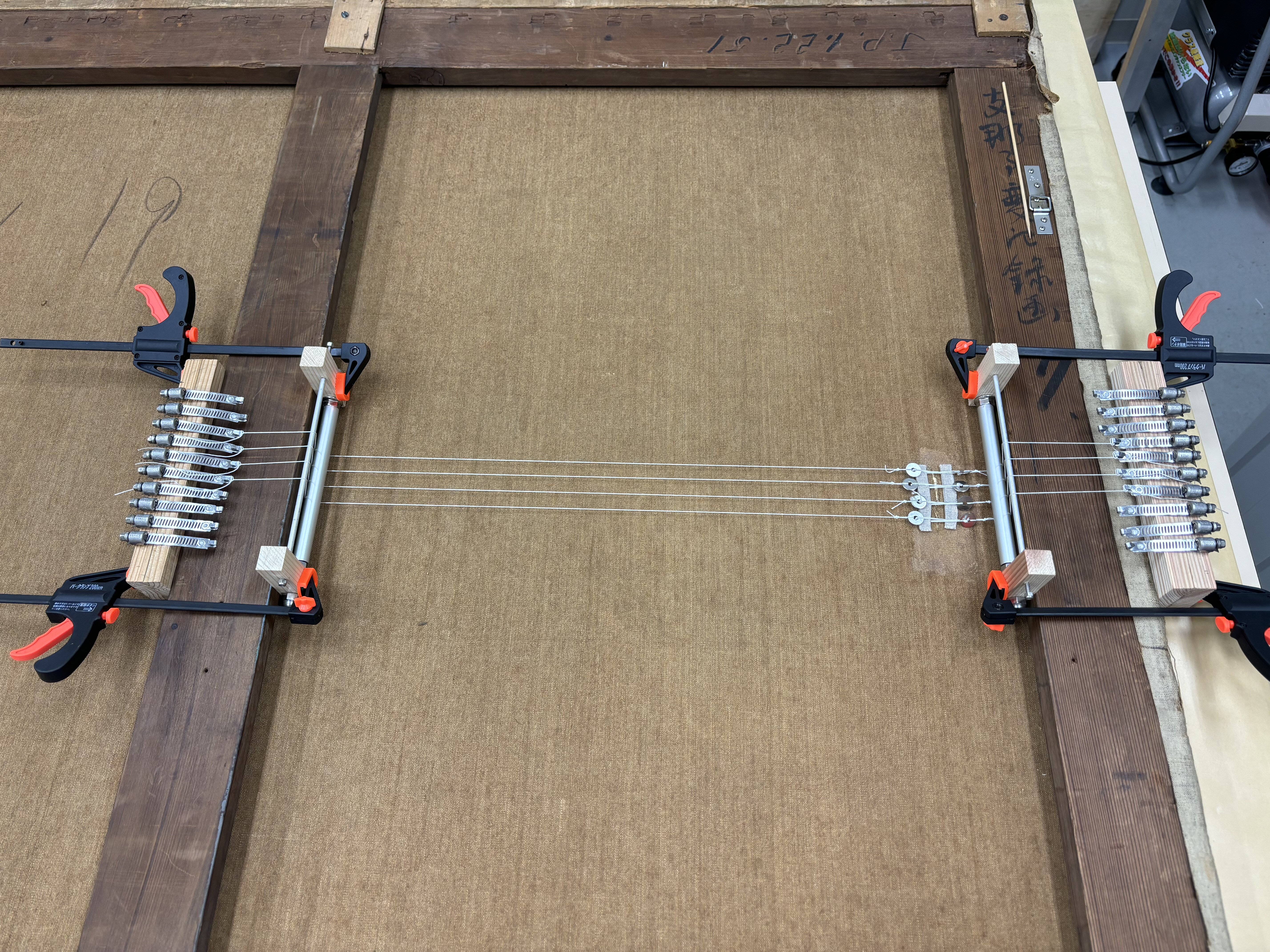

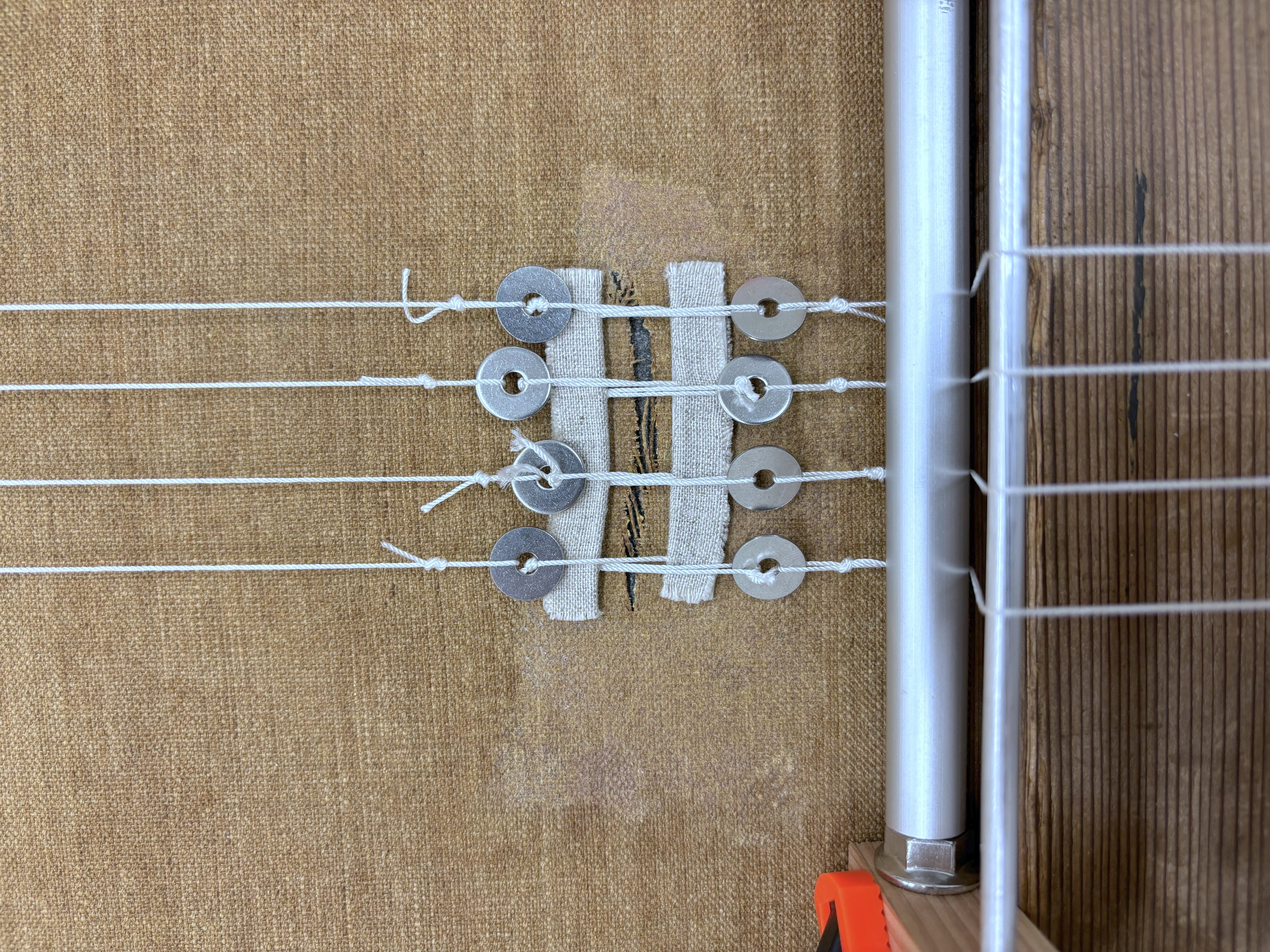

Single Thread Bondingを行うには、まず破れて乱れた糸を整え、断裂した糸の先端を、接着できる元の位置に据える必要があります。しかし、本作の破れには大きな隙間が生じていたため、破れた両端を互いに引っ張ることができる「トレッカー」という装置を自作し、隙間が狭まるよう時間をかけて緩やかに張力を与える変形修正を行いました(写真6-1、6-2)。絵具層が厚く硬かったため完全に閉じることはできませんでしたが、隙間を半分程度に改善することができました(写真7-1、7-2)。

次にSingle Thread Bondingの工程に進みます。この作業は糸の先端や接着剤の量を正確にコントロールする必要があるため、実体顕微鏡で覗きながら行います(写真8)。また、ピンセット、プローブ、針、はさみ、ホットニードルなど、すべて普段使っているよりも細く小さい道具を用います(写真9-1、9-2)。断裂した糸同士を繋げる接着剤は、ドイツの研究者によって詳細な実験と検証が行われており、その研究成果に基づき、Lineco[エチレン酢酸ビニル(EVA)]とMethocel A4C 5%[メチルセルロース400]を9:1の割合で混合したものを使用しました(写真10)。この接着剤は、保存修復の原則である将来の可逆性や安定性に配慮しつつ、扱いやすい粘度や乾燥速度を持ち、接着後の強度や柔軟性が布の物理的性質を回復させる目的に適ったものです。

写真8. 実体顕微鏡で見ながらSingle Thread Bonding を行う。

まだ残る隙間を埋めるため、断裂した緯糸に3mm前後の新たな糸をSingle Thread Bondingで付け足して必要な長さを確保し、なるべく元の織り目に近くなるように整えながら、三日間かけて一本ずつ接着し5cmの破れを塞ぎました(写真11-1、11-2 )。新たに加えた糸が目立たないように水彩絵具で着色し(写真11-3)、画面側の絵具の剥落には、通常の充填や補彩を行い、作品の鑑賞性を回復させました(写真12-1、12-3)。

左から順に写真11-1 Single Thread Bondingによる補修(拡⼤)、写真11-2 Single Thread Bonding後、写真11-3 補填した⽷への着⾊後

今回の破れ補修は、後に続く作業にも支障がない十分な強度を確保しつつ、ブリッジによるかけはぎに比べて、使用する糸や接着剤の量を大幅に減らすことができ、自然な布の動きを妨げる要素が少ないことが、大きな利点として挙げられます。また美的観点からも、裏面から見た補修部分を目立たなくすることができました。

Single Thread Bondingを使った破れ補修は、専門的な知識や作業コスト、道具の準備などの条件から、修復家にとって導入のハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし理想的な処置方法として単なる知識や机上の空論で終わらないため、欧米では実用化のために様々な工夫や改良が行われています。私自身Single Thread Bondingで破れを補修したのは初めてでしたが、従来の方法より効果的な処置ができ、各々の修復現場で十分導入できる技術だと感じました。今後、日本でも実際の選択肢として広がるよう、この技術の普及に微力ながら努めたいと思います。

土師 広

絵画保存修復家、株式会社土師絵画工房 代表