話し手:松山沙樹(京都国立近代美術館 学芸課 教育普及室 研究員)

聞き手:原泉(国立アートリサーチセンター ラーニンググループ 研究員)

構成・編集:井尻貴子

この記事では京都国立近代美術館の取組みをご紹介します。

今回は目の見えない人と見える人が一緒に作品を鑑賞するプログラムを紹介しながら、その開発や実施の舞台裏に迫るインタビューを公開しています。

作品を言葉や身体を使いながら鑑賞するプログラムの開発背景をはじめ、作品ではなく「美術館そのもの」にふれる取組みへの想いを語っています。

インタビューの様子(画面下が松山研究員)

「感覚をひらく」ってどんなプログラム?

京都国立近代美術館(以下、「京近美」と略記)は、平安神宮の参道と琵琶湖疏水に面した緑豊かな岡崎公園内にある美術館。

美術館の南に流れる疏水より撮影 撮影:小川泰祐

そこでは、2017年より「感覚をひらく」という事業を展開しています。

今回の動画には、そのワークショップの様子とともに、参加した視覚障害のある方々が登場。活動の魅力を語っています。

第2回フォーラム 「伝える・感じる・考える――制作者と鑑賞者の対話」 (撮影:衣笠名津美)

「手だけが知ってる美術館 第2回 染織」(撮影:衣笠名津美)

「感覚をひらく」は、「みる」ことを中心としてきた美術館での体験を問い直し、障害の有無を超えて、誰もが美術館を訪れ、体験できるようなプログラムをつくろうとするプロジェクトです。その前身となった活動のひとつに、京都の市民団体「ミュージアム・アクセス・ビュー」(以下「ビュー」と略記)があります。ビューは2002年頃より「目の見える人も見えない人も、対話しながらアートを体感する、新しいかたちの美術鑑賞ツアー」を積極的に行っていました。そのツアー先のひとつとして京近美にもよくいらっしゃったんです。

*参考:ミュージアム・アクセス・ビュー ウェブサイト

今でこそ、全盲の美術鑑賞者の白鳥健二さんが、本や映画の影響もあり知られるようになっていますが、当時は、そういう、支援ではなくフラットな関係の中で「見える人も見えない人も一緒に鑑賞しよう」という活動があまりありませんでした。

*参考:白鳥健二さん X公式アカウント

私も当時、初めてビューの活動に出会って、こんな活動があるんだ!って思ったんですね。自分も参加して、一生懸命説明しようとするけどうまくできなかったりとか、見えない方にいろいろ聞いていただくことでこちらもより深く見れたと感じられたりとかといった経験をして。どっちかがどっちかを一方的にサポートするということではないんだな。いろんなバックグラウンドの方が一緒に活動することで、双方向的に影響しあって、お互いに新しい発見をしていくんだな。そういう活動ってすごく素敵だなという思いが生まれたんです。

おおくの人にひらかれた美術館へ

その後、2016年に障害者差別解消法が施行され、美術館としても何ができるのかなと改めて考えるようになって。ワークショップや鑑賞プログラムを、障害のある人ももっと参加しやすいものにするにはどうしたらいいか考える中で「感覚をひらく」を立ち上げることになっていきました。

このプロジェクトで大事にしているのは、いろんな方が一緒に参加し活動するところ。

例えば、小グループに分かれる時は、1グループに1人は見えない方が入るとか、そこに小学生が入ることもありますし。あまり年齢制限もせず、できるだけおおくの方に、自分も参加していいんだと思っていただきたい。

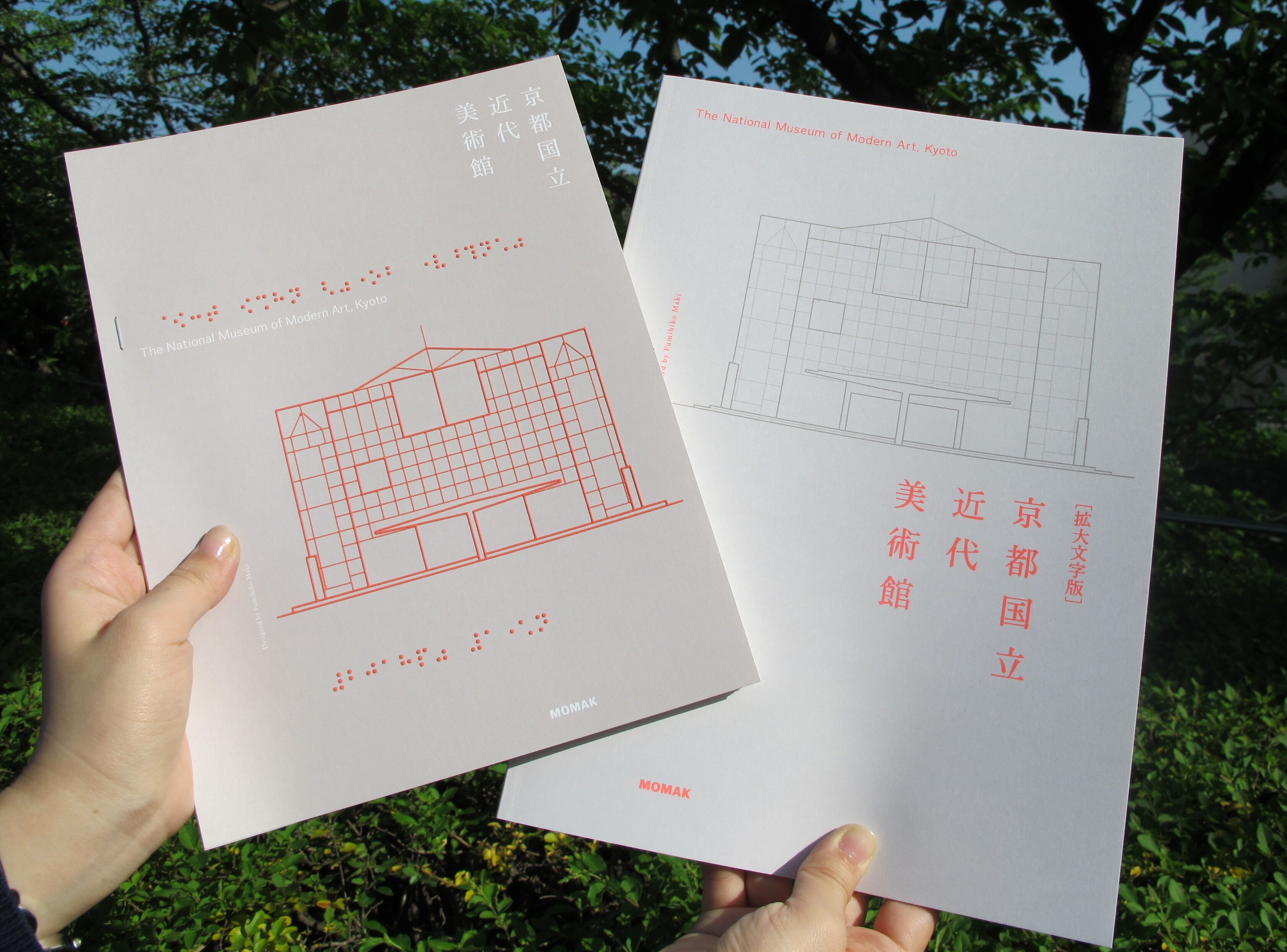

例えば、ある視覚障害のある方に「美術館は自分たちに向かって扉が開かれていると思ってない。自分が行って楽しめる場所じゃないと思っている」と伺ったことがあります。なので、そもそも美術館ってこんな場所だよとか、目で見るっていう以外でもこんな楽しみ方ができるよっていうことを伝えるものが必要だと感じました。美術館への招待状みたいな感じで作りたいと思って、作ったのがこのパンフレットです。

点字・拡大文字による美術館パンフレット

*参考:点字・拡大文字による美術館パンフレットが完成しました!

あと、これはまだまだ実現できていないなと思うことですが、参加者が主役なので、参加者の方たちが自由にコミュニケーションを楽しんでいただく場にしていきたいと思っています。

美術館は、やはり行くだけで緊張するという方もいらっしゃいます。そこで初めて会う人と、いきなり「はい、喋ってください」って言われても難しい。最近は、ワークショップのはじめに、手をグーっと伸ばしたあと、脱力してぶらぶらしましょうとかって準備体操をしたり、鑑賞の前に4人ずつグループに分かれて、例えば「今朝、朝ご飯は何を食べてきましたか」みたいなことを話したりする時間をつくっています。その場所に馴染んでいくための時間をつくる、というか。ここにいてもいいんだなという気持ちにならないと、作品を鑑賞していく気持ちにも、なかなかならないのではないかなと思うんです。

作品を鑑賞していく気持ちにも、なかなかならないのではないかなと思うんです。

プログラム参加者の反応は?

反応としては色々あります。例えば、「美術館ってどんな音 つくって鳴らそう建築楽器」というワークショップでは、見える人も見えない人も、アイマスクをして館内を歩いてみました。京近美は、エントランスは床が石畳みたいに石でできているんですが、ロビーに行くと絨毯に変わるんですね。そのとき、「普段は何気なく表から入ってきてロビーに行ってたけど、アイマスクをしたら、足の裏の感覚がすごく敏感になった」とか、「家に帰ってからも、インテリアを選ぶときに、さわり心地も意識してみようと思います」とかっておっしゃられた方がいて。

家に帰ってからも何か変化があるかもしれないって言っていただいたことで、私も参加者の方のお話から「美術館での体験がきっかけになって、普段の生活空間が違うふうに見えてくることがあるんだ」と気づきをもらいました。

*参考: ワークショップ「美術館ってどんな音 つくって鳴らそう建築楽器」実施報告

作品にさわる!?

美術館には、作品を長期にわたって保管、保存するというミッションがあります。そうした観点から、来館者が作品をさわる状況をつくることはなかなか難しい場合もあります。

ですが、「感覚をひらく」ではワークショップ形式で、作品にさわるということにも挑戦しています。その際、もちろん作品選びは慎重になる必要がありますので、例えば工芸作品であれば工芸専門の研究員に相談をして鑑賞する作品を決めています。その議論の中でアイディアをもらうことも多くて。今回の動画で、みんなで床に座り、マットの上で作品をさわるシーンが出てくるんですが、最初に私が活動プランを考えたときは、机にマットを敷きその上に作品を置くことにしていました。それに対し、工芸担当の研究員から「机の上から落ちるリスクがあるから、床に置いた方が安全だと思う」っていうアドバイスをもらって。そうしたら、人間にとっても、靴を脱いでマットに座ることでリラックスできてよかったという感想をいただいたりもしました。

「手だけが知ってる美術館 第5回 清水九兵衞/六兵衞」(撮影:衣笠名津美)

「手だけが知ってる美術館 第5回 清水九兵衞/六兵衞」(撮影:衣笠名津美)

また、作品によってはさわる際に手袋をはめる場合もありますが、質感や温度などを感じていただけるよう、布手袋ではなくて薄めの手袋を選ぶなどの工夫もしています。

撮影:衣笠名津美

一方で、こういう活動をしていると、例えば常設展示でも、常に作品に触れられるようになったらいいですねというご要望もいただきます。ですが、研究員と一緒に体験をおこなっていただくワークショップとは異なり、常設展示の中での展開は保管・保存の観点からはまだ難しくて。加えて、「みる」と「さわる」体験が共存する展示空間をどのようにつくるかということや、どのようにさわるとより深く作品を味わえるのかということについての研究や議論が追いついておらず、実現できていないという面もあったりもします。いろんな方にアクセスしてほしいという気持ちはありつつ、どのように工夫できるのか模索しています。

そのひとつが、最近取り組んでいる企画「ABCプロジェクト」です。これは、作家(Artist)、視覚障害のある方(Blind)、学芸員(Curator)がそれぞれの専門性や感性を生かして協働し、京都国立近代美術館の所蔵作品の新たな鑑賞プログラムを開発するものです。具体的に何をしているかというと、京近美の所蔵品にちなんだふれる作品、さわって楽しむことを前提とした鑑賞ツールを制作しています。

〈キャンバスに《蝶の軌跡》の触図をつくる〉(撮影:表恒匡)

参考: エデュケーショナル・スタディズ04:チョウの軌跡――長谷川三郎のイリュージョン

まだはじまったばかりですが、こうした鑑賞ツールを開発し、美術館で展示して誰でもいつでも自由にさわれるようにするとか、美術館を飛び出して学校などに持っていってワークショップを行うとかといったことを今後の展開として考えているところです。