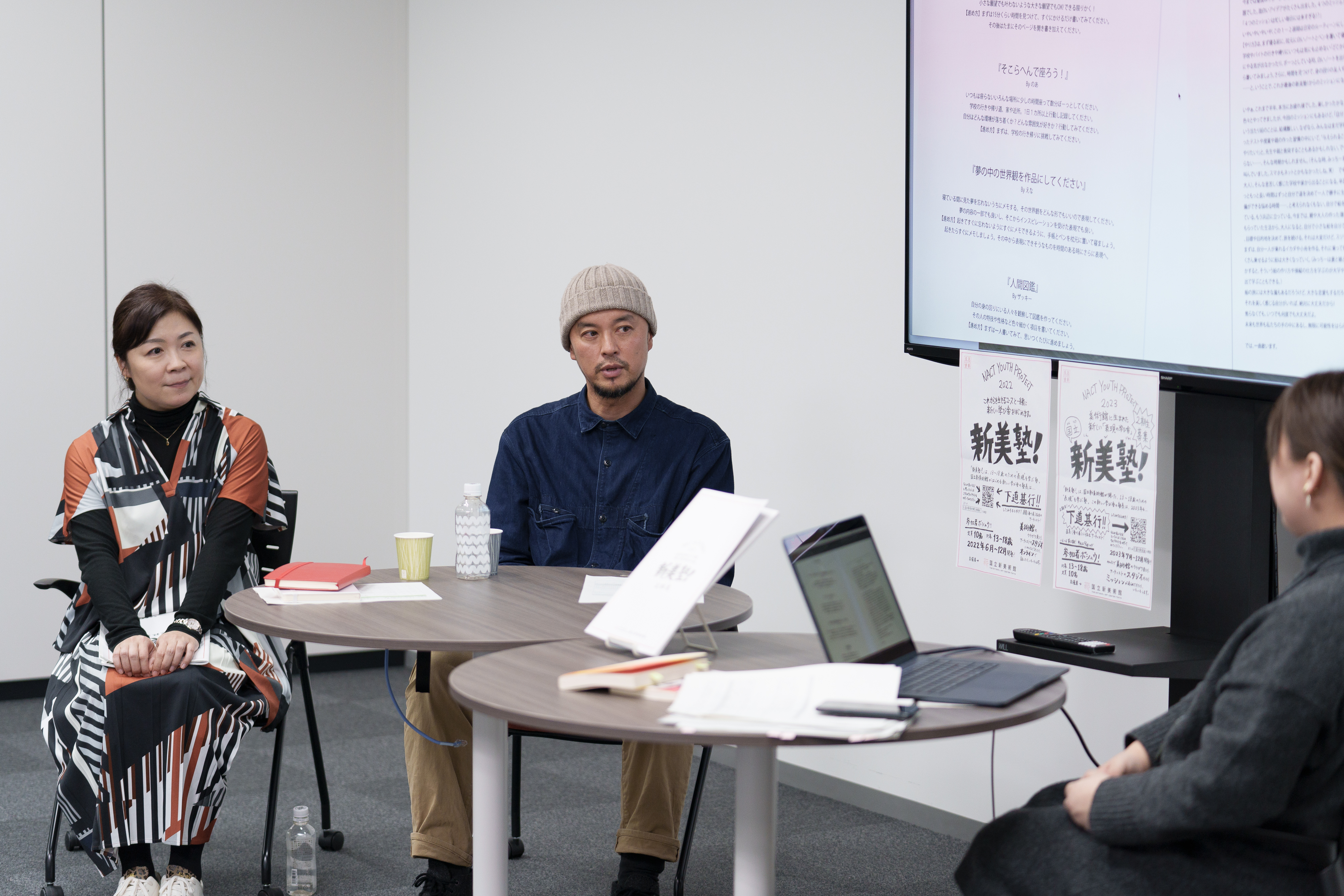

話し手:吉澤菜摘(国立新美術館 学芸課 教育普及室長)、下道基行(アーティスト)

聞き手:原泉(国立アートリサーチセンター ラーニンググループ 研究員)

編集:井尻貴子

収録日:2023年12月15日

国立アートリサーチセンターのラーニンググループは「誰もがアートに出合い、新しい価値や可能性を見出すことができるよう、さまざまな事業に取り組んでいます。そのうちの一つに、全国の美術館が取り組んでいる様々な学びに関するプログラムを取り上げ、動画にして紹介しているラーニングチャンネル動画集があります。

「舞台裏トーク」では、この動画集で紹介している取り組みが、どんな背景や経緯から生まれたのか、まさに“舞台裏”について、美術館の担当者やアーティストをお招きして座談会形式でうかがうトークシリーズです。

本記事は、国立新美術館で2022年より開催している13歳から18歳までのユースを対象とする教育プログラム「新美塾!」について聞いたトーク内容の書き起こしレポートです。

《NACT YOUTH PROJECT 新美塾!》とは?

- コロナ禍で迎えたスタート

- コロナ禍だからこそ生まれたプログラム

- なぜ、下道さんが塾長に?

美術館の中に、新しい場所をつくる

- [ 14歳と世界と境 ]の時にできなかったこと

- ミッションのつくり方

- 出口を考えずに走り出したプログラム

塾生は、どう変わった?

- お互いを知っていく、ということ

- 新美塾の根底にあるもの

「ラーニングチャンネル舞台裏トーク|国立新美術館」の様子を20分程度のダイジェストにまとめた動画でも紹介しています。

《NACT YOUTH PROJECT 新美塾!》とは?

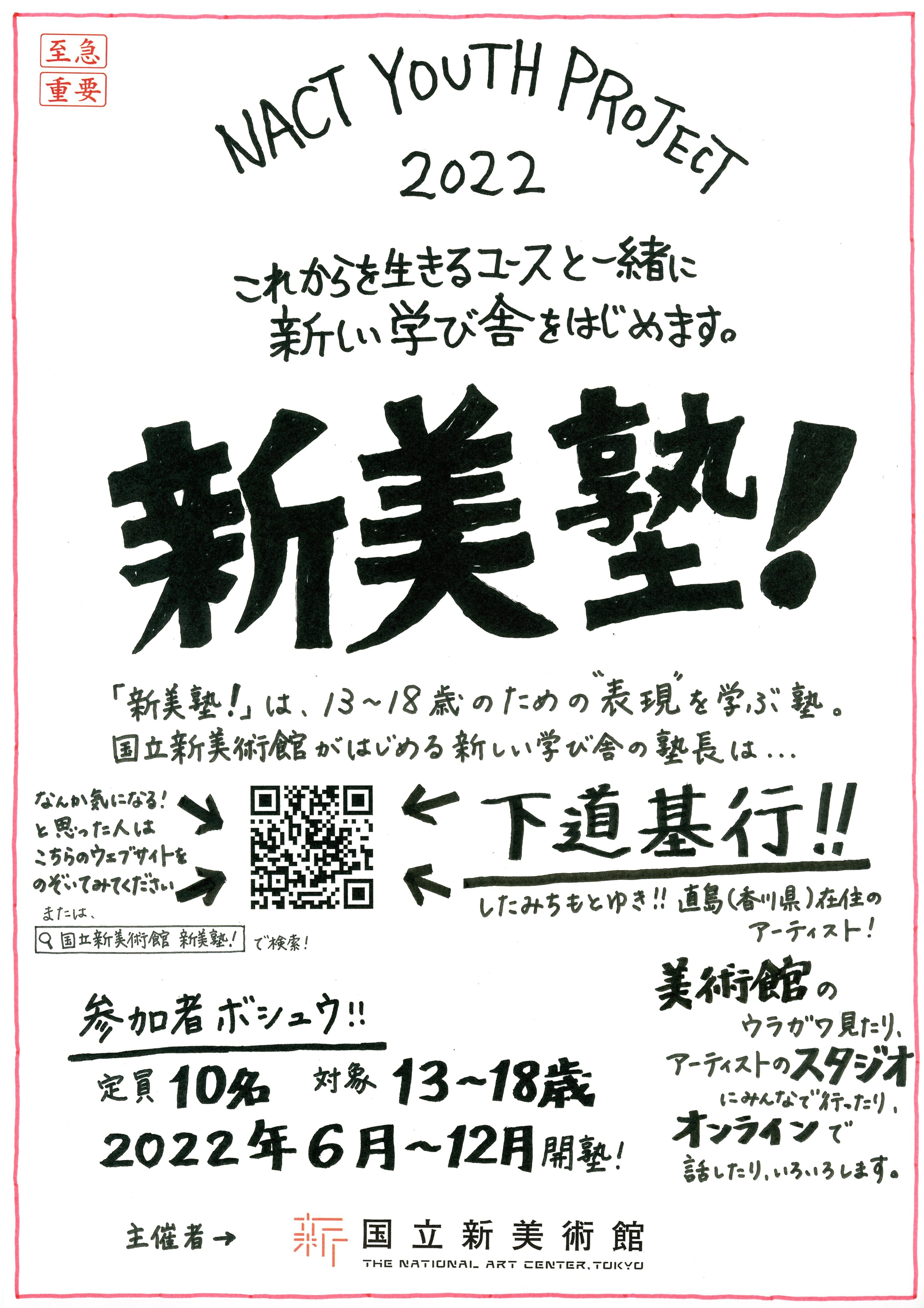

新美塾!募集ポスター2022

原:<ユニークプログラムの舞台裏トーク>第2回目となる今回は、国立新美術館の、13歳から18歳までのユースを対象にしたプロジェクト《NACT YOUTH PROJECT 新美塾!》 (以下、新美塾と略記)を取り上げたいと思います。ゲストには、国立新美術館学芸課教育普及室長の吉澤菜摘さん、新美塾の塾長を務められているアーティストの下道基行さんをお迎えしております。

吉澤:私は、国立新美術館が開館する半年ぐらい前から現在まで、国立新美術館の教育普及活動の仕事をしています。アーティストワークショップや建築ツアーなどの企画実施、学校向けプログラムの開発、さらに鑑賞ガイドブック『アートのとびら』の作成など、教育に関わるあらゆる事業を担当しておりまして、去年からは新美塾も担当しております。

下道:2020年頃から香川県の直島に移住して、バリバリ子育てをしています。直島に移住する前は、海外や色んなところを旅しながら、それらを記録したり、何かを調べたりして、ビジュアルの作品に落としたり、本をつくったりといった活動をしてきました。

こどもが生まれたことや、色んな転機があって、遠い旅をするのではなくて、すごくちっちゃな島を舞台に、日常的に何かを考えながらつくりながら個を掘り下げていくみたいなことに、シフトチェンジというか、生活をチェンジして今4年目ですね。

ちょうどコロナ禍にもなってしまって、より日常的な思考というか、日常のルーティンをつくりながらプロジェクトを進めるような活動を今はやっています。

原:今日は、お二人に、新美塾初年度である、2022年度の活動のお話をメインに伺っていきたいと思っています。

山下陽光さんのスタジオを訪問した時の様子(提供:国立新美術館)

原:新美塾は、どんなプログラムなのでしょうか?

吉澤:新美塾は国立新美術館が2022年から始めました。主に13歳から18歳の10代の子たちを対象とした、半年間の長期プロジェクトです。アーティストが塾長となり、アーティストと参加者が一緒にオンラインとオフラインのミーティングを何回もやったり、美術館やいろんなアーティストのスタジオに足を運んだりして、関わり合いながらさまざまな経験を積んでいく中で、表現することや、世界の見方を学んでいく塾です。

原:塾っていうのがおもしろいですね。

吉澤:塾という名前にするか、すごく話しましたね(笑)。

下道:美術館からこのプロジェクトの話があった時に、イメージ的に中高生で美術館に遊びに来てくれる子ってあまり多くはないなと思って。中高生の子たちがいっぱい美術館に来てくれたり、通ってくれたり、活用してくれたりすることが、このプロジェクトの目的の一つとして書かれていたから、だったら、美術館に、放課後に何かしにくるぐらいの感じになればいっぱい来るんじゃないかなと。部室かもしれないし、私塾みたいなものかもしれないし、そういうので、みんなが通ってきて、いつの間にか美術館によく来るような環境ができればいいかなと。

原:記録集にも、「たとえるなら、美術館に軽音部の部室をつくるようなイメージ」って書かれていて。すごくおもしろい表現というか、そのイメージが新美塾という名前につながったんだなと思いました。

「NACT YOUTH PROJECT 2022 新美塾!」記録集 [PDFデータ]

コロナ禍で迎えたスタート

ここからは、動画を見ながら、プロジェクトのことを振り返っていきたいと思います。

https://vimeo.com/876253828

下道:この動画作成があったので、ビデオグラファーの丸尾隆一さんが全行程についたんです。ここだけ撮ればいいですよ、とかっていうんじゃなくて全部参加しますみたいな感じで、オンラインもずーっといるんですよ。そうしたら、どんどん良い感じのコメンテーターみたいな(笑)。必要不可欠な存在になって。卒業式の時も、その丸尾さんに感謝のコメントがあったりとか、「僕、丸尾さんかっこいいと思います」みたいなコメントがあったりするくらい馴染んで。記録も、そうじゃないと撮れない記録になっていて。最終的に、2分くらいのPR動画と、もう一本ぎゅーって内容を閉じ込めた約12分のダイジェスト動画をつくりました。が、実はもう一本、発表していない1時間くらいの長編もあるんです(笑)。

吉澤:ダイジェスト版は、初顔合わせの日から始まっていますね。

原:初年度の2022年度は、コロナ禍でいろいろな制限があるなか、すごく考えあぐねて、半年間を走り切ったことが記録映像からもうかがえます。

下道:なるべく家の中でできるミッションをしながら、通信教育みたいに2週間に一回、オンライン会議システムを使ってみんなで集まる。でもそれだけじゃなくて、たまに本当に集まってどこかの町に行ったり、知らないものを見に行ったりとか、そういうのもしたいので。一人で遠くまで行ったことのない子たちも参加している。だから、こういう作家さんの家にいきなり行くとか楽しいし。で、やっぱりコロナ禍だったからつくったっていうのが大きいですよね。

コロナ禍だからこそ生まれたプログラム

原:コロナ禍で制限があったからこそ、生まれたという意味でしょうか?

下道:僕のところに、こういうことやりませんか? 一緒に考えませんか?っていうのが来たタイミングがよくて。実はコロナ禍に入ってすぐに、長期的に一つの学校に一人のアーティストが関わり続ける「アーティスト・イン・スクールという企画の声がかかって。

北海道の小学校に行ったんです。給食も、黙食になっていて。わあ、黙って食べるとかもったいないと思って。その時に、じゃあ学校に放送部を復活させて大爆笑のラジオ放送局つくって、黙食だけど笑いこらえるみたいな黙食もいいんじゃないかなと思ってやっていたんです。でもコロナが激しすぎて、僕も行けないし、企画が進まなくて中止になったんですよ。だからその小学校で起こっている状況とか、僕の知っている小学生とか中学生とか、そういう子たちが、いろんなイベントができなくて、学校生活が楽しくなかったり、学校へ行けなくなったりしているという話とかもよく聞いていて。それをぶっ壊すような何かをやりたいなとは思っていました。

なぜ、下道さんが塾長に?

原:そのタイミングで、国立新美術館から依頼があった。どうして下道さんに依頼されたんでしょうか?

吉澤:当館では、これまであまり中高生向けのプログラムができていなくて。美術館としてはなるべく豊かな体験とか経験を提供しなきゃいけないっていう思いがあったんですが、コロナ禍に入って、さらに中高生のアートを通した体験の場がなくなっていることを感じていました。

海外の美術館のプログラムをリサーチしながら、どんな内容がいいだろうかと何度もスタッフで話し合っていたんですね。その中で、やっぱり当館が得意としているのが、ずっと続けてきたアーティストワークショップかなと。アーティストと参加者が関わり合いながら、何か一つの時間とか体験をつくるっていう、そういった場所づくりができないかなと話していました。それも1日だけではなくて、何回か重ねてできないかというところに至って。なので、アーティストがよかった。あとは相手が中高生、思春期にある、人格を今つくっている子たちなので、そういう子たちとも対等に信頼関係がつくれるような人にお願いしたかった。あと、実は、アーティストの年齢も気にしました。

下道:そうなの?

吉澤:そうなんですよ。今も自分自身が挑戦的に新しいことをしようとしているような世代の方がいいなと。でも一番の決め手になったのは、下道さんが2013年ぐらいから取り組んでいらっしゃる[ 14歳と世界と境/14 years old & the world & borders ]というプロジェクトですね。14歳の中学生の子たちに「身の回りの境界線を探してみよう」っていうミッションを出して、その14歳の子たちが考えたことが、地元の新聞に小さなコラムとして載るというプロジェクトで、すごくおもしろいなと思いまして。

ハマる感じがしたので、2021年の終わりぐらいに、下道さんにお声がけして始まりました。

美術館の中に、新しい場所をつくる

下道:11月ぐらいに企画書をもらって、そこから「なぜこうなっているんですか?」とかって投げ返していって。最初は、対象年齢も13歳から25歳くらいまでだったんです。それだと、美大生とかも入ってくるから、こちらが投げる球が変わってくる。どちらかというと、将来、何になるかわからない子、アーティストになるかはわからない子たちとやった方が、いろんな可能性のある表現の塾ができるかもなと思って、ばさっと高3までに。定員も、一人ひとりに関わることができる人数というので、10名にしました。

原:今の話を聞くと、美術館から一方的に依頼するというよりは、コラボレーターというか。一緒にプログラムをつくっている感じですね。

吉澤:そうですね。最初の案からは全然違うものになって(笑)。

下道:僕が、いろんな問題意識を持っていたので。最初のプランだと1か月ぐらいのサマーキャンプのような感じだったんです。

吉澤:そうですね。

下道:全6回で、みんなで集まって疑問を考えたりして、最後に一緒に何かをつくって発表してみるみたいなカリキュラムが組まれていたんだけど、これだとまだワークショップの範囲内だなっていうか(笑)。ワークショップでいいんだろうけど、でも、ひとつ場所をつくるぐらいのこと・・・展覧会中心的な美術館の中にもう1個、全然違う歯車が生まれるぐらいのことをコロナ禍でやってのけちゃったらいいんじゃないかなと思っていたから。そういう意味では、いっぱい、ちゃぶ台をひっくり返した(笑)。

吉澤:そうなんですよ(笑)。どうしても、私たちはちゃぶ台の上に物を置こうとしちゃうんです(笑)。最初から、これならできるかなって思う企画を持っていくんですけど、下道さんが、「いや、それじゃまだまだ」って。最初の企画づくりの段階から、時間を割いてどうしたらいいかを一緒に考えてくださって。それで、だんだん、私たちの方からも、もっとこれをやりたいっていうものが出てきて。結局、ちゃぶ台はどけるというか。

下道:別のテーブルをつくった(笑)。

[ 14歳と世界と境 ]の時にできなかったこと

下道:[ 14歳と世界と境/14 years old & the world & borders ]の時は、結局僕の作品として落とし込もうと思っていたわけで。中学2年生のところに、2週に渡って2時間ずついただいて、話しに行くんですよ。1時間目は、僕がやってきたこととか、中学生の時に考えたこととかを話して、最後に、「自分の日常をこういうふうに見たらおもしろいよ」ってことを伝えて、1個のテーマを投げて、自分の日常を観察させる。その次の週に、書いてくれた文章とかを、僕が地元の新聞にコーナーをつくってもらっていて、そこにどんどん発表していく。僕は、大きなニュースと一緒に、この連載が掲載されている状態が、たぶん僕の作品だと思っていて。

これが終わった後に、もっと関わりたいって思ったんですよね。搾取しないように努力するんですけど、そういうの関係なく身一つでやりとりするというか、何かを巻き起こすみたいなことをしてもいいのかなって。2週間って少ないし、2回って少ないし、もっと関わってこういう年代の子と何かやってみたいっていう気持ちはあった。

あと、直島に移住してすぐに、小学3年生の男子と何かやりたいと思って。

2018年にこどもが生まれて、2019年にはヴェネチア・ビエンナーレで《COMPOSITION FOR COSMO-EGGS “Singing Bird Generator”》いうコラボレーションをテーマにした展示も行って。大舞台で、異業種の人たちと一緒に旅をして最後に展示に落とし込んだ経験をした。

その後、もっとおもしろくて刺激的な大冒険ができて、自分の中に新しい組織が生まれてくるような経験って何だろうって思った時に、直島に、すっごいやんちゃな小学生がいて、「あー、こういう小学生たちと何かやったら、自分の中に何か生まれるんじゃないかな」って。専門用語も使えないし。で、おもしろそうな子を集めて週1で「しまけん!」(島の子供の研究室)1を始めたんですよね。

小学3年生から小学5年生までと毎週毎週1時間半いろんなこと、本当につまらないことをいっぱいするんですよ。でもそれがすごくおもしろくて。その感覚があったから、もっと日常的な方がおもしろいんじゃないかなと思った。

原:それで、半年間にしてはどうかっていう提案をされた。

下道:始めは1年とか言ってたんですけど。

吉澤:年度内に終わった方がいいから(笑)。

下道:最後別れる時に泣いちゃうみたいな感じ。普通のワークショップでは、ないじゃないですか。作家がいて、2時間とかワークショップして何かつくって持って帰っておしまいみたい、なそういう経験。そうじゃなくて、「お前は一生俺の生徒だ!」みたいな(笑)。そういう感じもいいんじゃないかなと。

原:彼ら14歳、中高生がもう半年間って重みとか深みとかが違う・・・たとえば、付き合って半年続いたら奇跡!みたいな感じの。

下道:猫かぶれないぐらいの期間が必要。だって一人ひとりの個性を見てるし、一人ひとりの日常を見てほしいと思ってるし、そういう意味ではこっちが要求したものを「これが答えでしょう」みたいな感じで持ってこられても困るので。「いやいや違う違う。答えこっちにないから」って。それをわかった上で、中高生たちが個性を持って自分の世界を切り取ってきたり、そういうものを交換できるくらいになるっていうことは、それなりに付き合わないといけないし、そのくらいの時間はいるかなと思っています。全部あけっぴろげに、心をオープンにしろとは全然思っていないけど。

ミッションのつくり方

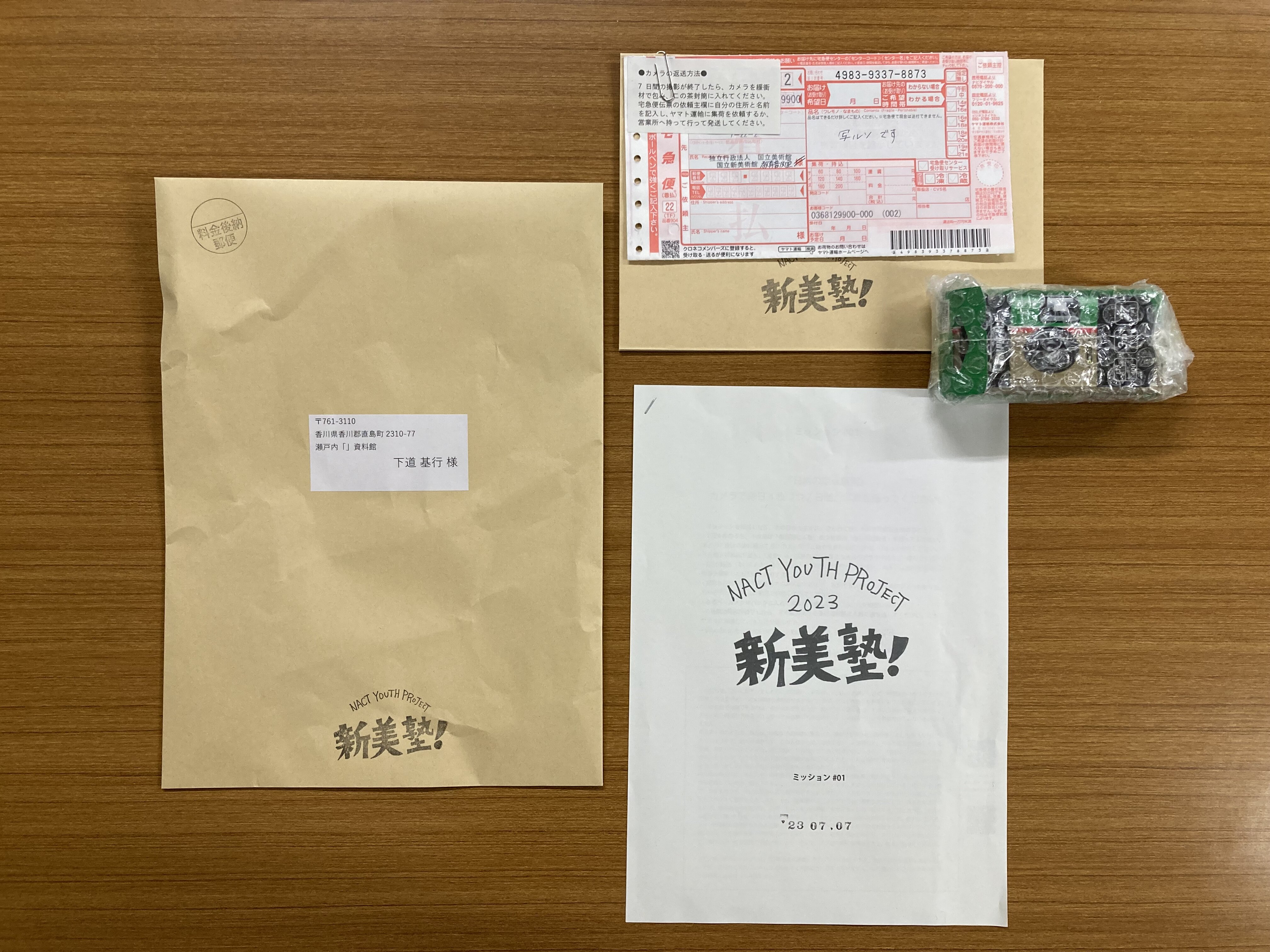

塾生たちに送られてくるミッションの荷物(提供:国立新美術館)

原:新美塾には、いろんなミッションがあって。インスタントカメラがいきなり送られてきて、撮ったら封筒に入れて送り返して、現像されたものをオンライン上で、みんなで見ながら話している回がありましたね。

下道:せっかく通信教育みたいなキットが送られてくるんだから、紙だけじゃなくて、ものが入っている方がおもしろいかなとは思って。

「新しい納豆をつくってください」というミッションは、何でもいいから納豆にしてみよう。スーパーでいくつか食材を買って納豆菌を使って納豆化してみてくださいっていう。それは、納豆菌を同封して送っています。

こうしたミッションには、元ネタがあったりします。「僕はそういうことを作品ではできないけど、こういう思考いいな」って思っていることがたくさんある。でも、「下道さん、ワークショップしてください」って言われて、それをやれるわけじゃないんですよ。

たとえば、納豆菌のは、島袋さんのピクルスをつくる船旅(『キュウリの旅』)をヒントにしています。そういう時間をかけたからこそできるもの、待つ時間を楽しむみたいなことを味わって欲しかった。他にも、「かまぼこを買って、かまぼこ板で落ち葉を模刻してください」っていうのは、明らかに須田さんの作品2。

僕はあれすごく好きなんですが、これを僕がワークショップでやったら、須田さん怒ると思うんですよ(笑)。でもミッションぐらいだったらいいかな(笑)。さらに、須田さんのインタビューをQRコードでつけてあげたりしておくと、よりいいし。もちろん内容的にも、しっかり見ながら模刻するのは、ものすごく観察することなんですよ。

それから、「0からその辺のもので、箸をつくって食べてみよう」は、武蔵野美術大学の教授だった人類学者の関野吉晴さん3が大学生たちとやった『カレーライスを一から作る』4っていうミッションがあって。カレーライスを、スパイスをつくる班、鳥を育てる班、スプーンとか食器をつくる班とかって、0からみんなにつくらせていって、最後にカレーライスをつくるっていう授業なんですけど、あれの一部分だけでもできたらおもしろいなと思って。

原:下道さんがこれまでに得てきた表現方法とか、考え方のエッセンスを、どう中高生たちにミッションとして与えられるかを考えてプログラムを実施されたんでしょうか?

下道:そうですね。こうしたプログラムの参加者は、絵が得意な子が多いかもしれないけど、絵の描き方を教えるみたいな方向にはなるべくいかないようにして。技術をつけて筋肉をつけるっていうよりは、より考え方の柔軟性を持つとか、テーマの裏を考えるといった方向で。そういう意味では現代美術的な思考の遊びでもあるし、だから僕がすごく好きだし、僕ができないような思考を持っている作家さんのロジックとかを、中学生でもできるミッションに落とし込む。それを堂々と一つのワークショップでやっちゃうと怒られちゃうから(笑)、たくさんのミッションの中に忍び込ませていって、それをやりながら、みんなの頭の柔軟性をトレーニングしていく。

出口を考えずに走り出したプログラム

原:たとえば美術館での鑑賞ツアーとか、ワークショップでは、作品を見るところから入ることが多いように思います。作品を見て鑑賞して、この作家は一体どういうことを表現したくて、この表現方法にしているんだろうって裏を考えるようになるというようなアプローチが私個人も多いですが、新美塾はその逆で、ヒントや考え方があって、その後、たとえば美術館に行った時に「あ、あの時やったかまぼこのやつと似てる」とか、「あの時の納豆のやつは、これとつながってるな」って思うような。

吉澤:ミッションも最初に全て決まってるわけではなかったんです。

下道:全く出口を考えずに走っているんです。1個ミッションがあって、みんなが発表し終わった後・・・そのミッションが盛り上がらないこともあるし、そのミッションによって輝いた子がいたり、逆についていけなかった子がいることもある。そこから、じゃあ、次は彼女とか彼が活躍できる、のってくるようなミッションを考えようとか。

でも本当に申し訳ないって言うか・・・だって本当に大変なんですよ。1個のミッションつくるのも。

吉澤:うん本当に。絞り出して最後、一番いいのが出てきたタイミングで、じゃあ、「今からペン買いに行こう!」って。

下道:あと、前回のミッションをオンラインで発表した時の感想を、僕がいちいち書くんですよ。その時に思ったことを書いたお便りみたいなものを付けるんですけど、それもみんなに届くように書こうと思っているし。だから、スタッフの人が待っていてくれて、でも、これ以上待ったら間に合わない、みたいな感じが2週間に一回やってくる(笑)。で、そうこうしていると、1ヶ月に一回のオフ会がやってきて、何しようみたいな。

吉澤:参加している塾生にとっては、自由だけどハード。次から次へとミッションが届いて、数日後にはオフ会だよみたいな感じでどんどん来るので。でも、みんな、それに食らいついてきてくれて。お便りもだんだん長くなるんですよね。

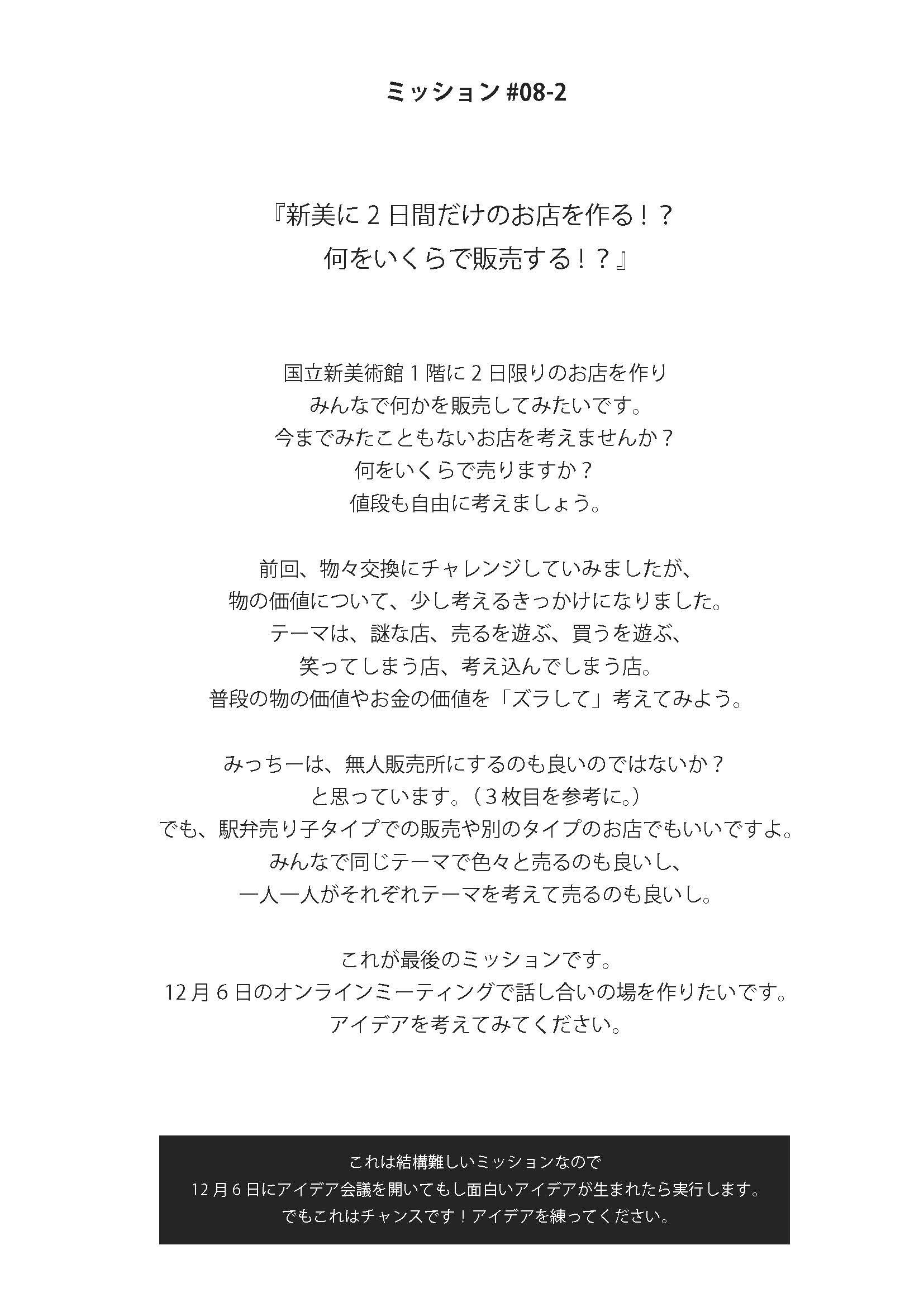

塾生たちに出されたミッション(提供:国立新美術館)

原:これが封筒に入って送られてくるもので、ミッションと概要が書いてあって、下の四角のところに、塾長ミッチー(下道さんのあだ名)からのお便りがあるんですけど、回を重ねるにしたがって、四角い枠がどんどん大きくなって、裏表になり始めている。

下道:この前送ったミッションは、紙面では足らないから、最後にしゃべるって言って、音声が聞けるQRコードをつけたんですよ(笑)。

この「誰かに言いたくなるような嘘の噂を考えて、誰かに話してみてください」っていうミッションは、「嘘つけない」とか、「噓って何だ」とかいう話になったり。中には嘘をつくのが上手な子もいて、まんまと友達を騙しまくって(笑)。これも実は元ネタがあって、高嶺格さん5が秋田公立美術大学の教授をされていた時に、学生に出されていた「いたずらをしよう」という課題ですね。あれを参考にしながら、違う出口をつくりました。

吉澤:記録集では、ミッションのページに、赤ペンで文章が書き込みされています。これは、起こったことなどを美術館スタッフが書き足しました。グループLINEでのやりとりとかも書いていますね。

下道:一期生と二期生でも全然違っていて。おなじ内容ややり方が通用しない。だから、徹底して、決めつけないでやっています。

二次元コード付きの、ミッションに同封されたお便り(提供:国立新美術館)

塾生は、どう変わった?

風間サチコさんのスタジオを訪問した時の様子(提供:国立新美術館)

原:これまでやってきた中で、塾生の、予想できなかった変化はありましたか?

吉澤:いっぱいあります。やったことがないことをミッションで投げるので、本人たちも知らなかった個性とか、実はこれが得意っていうものが出てきたり。それを塾生同士が見て、「あの子、あんなことできてすごい」とか、「この子はここが個性が出るところなんだ」ってお互いに見つけ合い、尊敬し合っていくような感じがあって。そこがすごいなと。

たとえば「自分だけの新しい箸をつくってみよう!」というミッションだったら、普段それほど積極的ではない中2の女の子が、毛糸を凍らせた箸をつくってきて、その発想に全員ビックリしたりとか。ミッションごとに新しい個性が見えてきて、それをみんなで知ることが、お互いを認め合っていくことにつながり、よかったなと思います。

下道:不登校だったり、学校へ行けなくなって通信制とかに通っていたりする子とかも何人かはいて・・・学校へ行けなくなるのって、仕方のないことだと思うんですよ。なぜなら、近所に集まった同じ年齢の子たちだけが集まってきているわけだから。社会に出たら全然そんなことはない。社会まで連れてきてあげられれば、そういう悩みは一瞬で消えるかもしれない。

オンライン会議の時も、いろんな年齢の子たちと、いろんな答えを出し合ったり、何か考えたりしているという状況が、彼らにとっては背伸びしている状況かもしれない。でもそれで、高3の子が「やっぱり中1のあの子すごいな」とか、そういうことが起こっていて。それがいいですよね。

吉澤:そうですね。生きていく上での自信になる。凍らせた箸をつくれるのが社会に出てどう役に立つかわからないけど。でもあの子はその時、誰よりも輝くアイデアを出したっていうのをそこにいる全員が認める瞬間みたいのがあって、それが何度も何度も見られて、スタッフとしてもいい瞬間を見ているなと思うことがいつもありました。

あと、私の生活も変わりましたね(笑)。常に10代の・・・2022年は13人の子たちと下道さんが今何をしているか、常に考えているんですね(笑)。

LINEグループがあって、ミッションに関係なくても日常的にポンって通知が来たりすることもあるので、毎日の様子も知れますし、だんだん街中を歩いている10代の子も塾生みたいに見えてきて。あの子も頑張っているんだろうなとか、そんなことを思うようになりました。

第1期の途中から、メンバー間の音の交換日記である「新美塾!ラジオ」も始まって。それを私も休日に聞いたりしていました。

お互いを知っていく、ということ

下道:第1期を始めてから、横のつながりができないなと思ったんです。会っていたらもっとできることができないなっていうジレンマがあったから、ラジオをつくって、塾生を一人ずつゲストにして、僕ともう一人のスタッフで、彼のこととか彼女のことを聞いたり、好きな音楽を流したりして、LINEでシェアするってことを始めました。そうすると自己紹介にもなるから。

吉澤:印象に残っているのが、オフ会で、みんなでどこかへ行くまでの移動の時間なんです。それが実はすごく大事で、動画にもいっぱい移動のシーンが出てくるんですね。移動中なのでとりとめもない話を何人かずつに分かれてしているだけなんですが、その時間でお互いを知っていく感覚があったり、その日の気分とか考えていることを知れたり。

原:学生時代を思い返すと、教室の中で起こっていることだけが学びではなくて。放課後の部活とか、一人で帰っている道とかも、全部あの時何してたの中に入る。

今回、学校で掲示板に貼ってもらえるように募集チラシを送ったり、動画をつくったりして塾生を募集したと聞きました。

新美塾!第1期の塾生募集動画

下道:今回、表現の塾を半年もやるってなった時に、どういう子たちに合うのかな、届けられるのかなって考えて、自分が高校2年生の時のことを思い出したんですよ。美術の先生が「下道、チラシがあるんだけど、この塾すごく合うと思うよ。画塾なんだけど」って紹介してくれて、そこに行って世界がパーンって開けた感じがあった。いろんな学校から絵の好きな子たちが集まってて、「あ、ここ、こんなにおんなじような子がいる」みたいな。そういう経験とか、届かせ方じゃないとって考えると、おしゃれなチラシをつくるというよりは、手書きチラシの方が引っかかるし、先生とかから勧められるようなものがいいなと。「これは自分のこと言ってるんじゃないか」みたいに感じて来てくれる子たちとのつながり方を考えないと、このユースプログラム自体がうまくいかないんじゃないかなって思ったんで。こういうチラシなんですけど、めちゃくちゃ考えてつくりました。

新美塾の根底にあるもの

下道:新美塾自体の根底にあるものとして、僕ができると思ったことは、その子の日常とか、自分をしっかりと見つめ直したり、観察したりすることなんです。初めての作品は、自分の家族のことだったり、自分の近所のことだったり、自分の小さい時のことだったり、トラウマだったりとか、そういうものが凝縮されて出てくることが多いと思っていて。そういうのは、自分の身の回りから感じている良いこと悪いことも含めた色んなことからじゃないと生まれてこない。でも表現って「あの人みたいに描きたい」って遠くのものを見がちなんですよね。だから、その子の身の回りをもう一回観察し直したり、考え直してくということこそ、すごくいろんなものの力になるだろうと考えて、ミッションとか全体をつくっています。

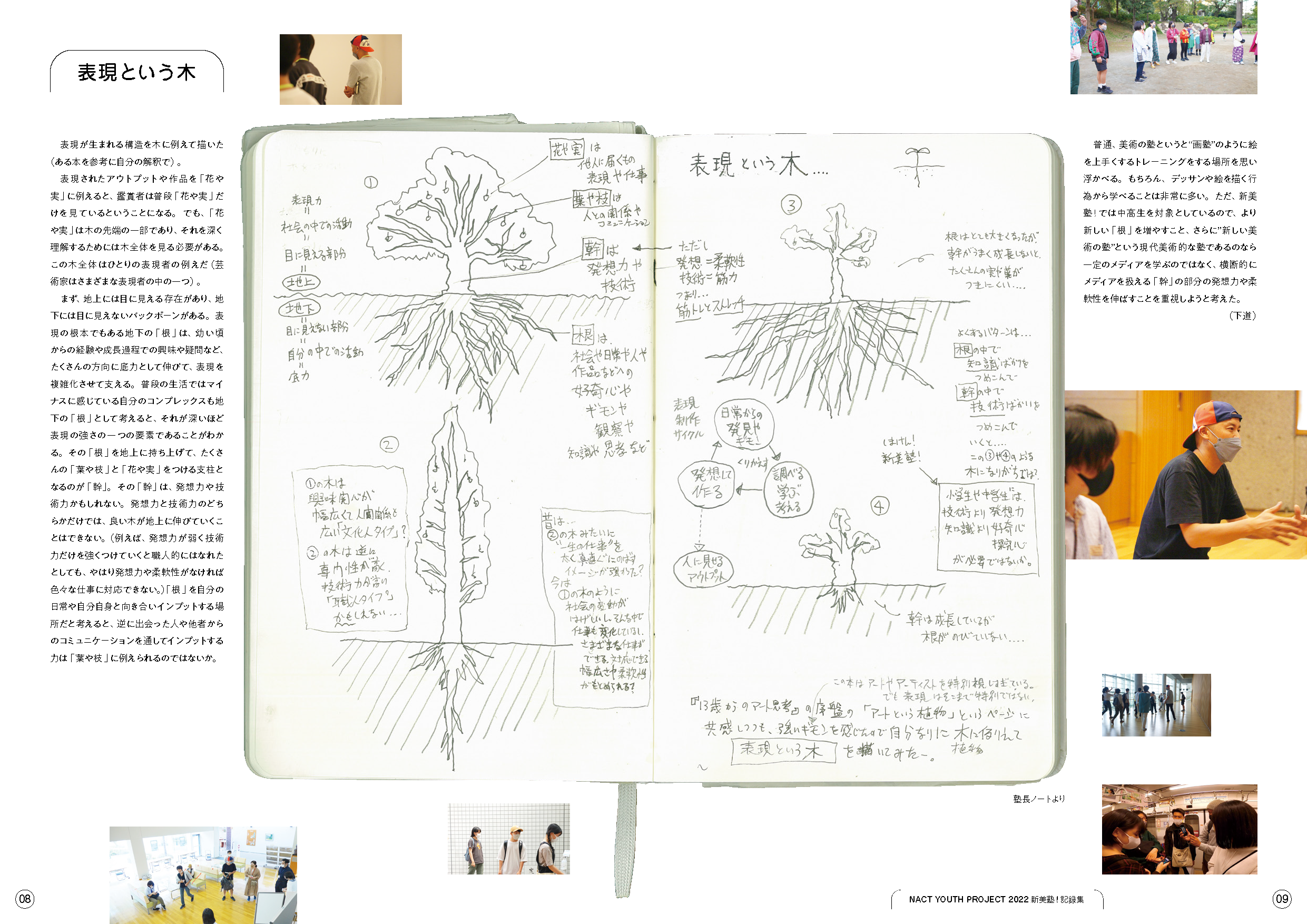

原:まさに「下道さんや吉澤さん、新美塾にとって表現ってどういうことなんですか」みたいなことを最後に聞きたかったんです。今言ってくださったことがそれを表しているんだろうなと思いながら聞いていて。記録集の最初の方に出てくる、この図がとてもおもしろいと思ったんです。

NACT YOUTH PROJECT 2022 新美塾! 記録集 [PDF] p.8-9

表現というと、どうしても何かをアウトプットすることで、表現を学ぶということはその技法を学ぶことなのかなと思ってしまいがちで。

でもそれは、幹や根という表現の根底とか、ベースを形作る経験や感じ方、考え方が備わって初めて可能になるはずで、その幹の太さや根の深さや広がりっていうのが表現をどうするかを決めていくんだというようなことが、ここに書いてあって。だから、どうやったらもっともうちょっと幹が太くなるかなとか。どうしたら根がこっちに向くかなみたいなことを考えてつくられているプログラムなんだろうなと思いました。

下道:根っこの話は、『13歳からのアート思考』6という本にも書かれていて。それ自体は「あ、そうだな。おもしろい話だな」って思ったんだけど、その本の中で、地上がなんかミラクルみたいになってたんですよね。ボヤンとしてて、いきなり花が咲いてたんですよ。

あの本で語られているようなことを、自分なりにもう少しだけ先に行ってみたというか。

10年後、について

吉澤:私たちも最初の頃は、下道さんから「日常の観察」っていうお話は何度も聞いていたけれども、それがどういうことなのかわかっていなかったです。

半年間やってみた時に、塾生の世界を見る力や、そこから自分にとって必要なものを見極めてくるやり方みたいな部分が養われている感じがして。新美塾は、わかりやすい知識やスキルを全く教えないので、塾生もよくわからずやっているところもあるんだけど、いつの間にか力になっている。ただそれが発揮されるのは何年も先だろうし、発揮されないまま終わることもあると思うんですが、何年か先の、ふとした瞬間にこの時の経験が生きたりとか、それで乗り越えられたりとかがあるといいなと思います。10年後、話を聞いてみたいな、と。

下道:去年の卒業証書は、「10年後のこの日に美術館に会えたら会いましょう」って書いておいたので。そのぐらい経たないと、多分、成果って見えないんじゃないかなと思っています。

原:長いスパンで何かを評価する。新美塾がどういう効果や影響をもたらしたのか、10年後どうなっているか、私もぜひ見たいです。

卒業生とのつながりは、他にもあるんでしょうか?

下道:LINEグループはまだあって、たまに投げ込みますね。あと、卒業生が直島に家族で遊びに来て、居酒屋で三者面談みたいな(笑)。あとは、「なんか、ちょっと話したい」みたいなメールが来て「じゃあ話そうよ」みたいなのとかはありますね。そういう感じの付き合い方にはなっているかな。

吉澤:始める時は、中高生にとって居場所みたいになるといいな。自由に来たい時に来て、やりたいことやって、またふらっと出て行くような、そういう場所になるといいなと思って始めたんですけど・・・今は、いろんな中高生が安心して美術館に来て、自由に色々やってくれたらいいなとは思うんですけど、美術館に来なくてもいいのかなとも思ってきています。どちらかというと、国立新美術館が中高生の方に行くというか。表現や生き方はいろいろあって、個性もいろいろあって、自由であっていいんだっていうことを発信していって、それを知ったり体験したりした子たちが小さいところにとどまらずに思い切って挑戦していくような、励みになるといいかなと思っています。

原:下道さんも、吉澤さんや教育普及のスタッフの皆さんが本気で悩みながら、塾生の反応を見ながら、次こうしようって考える・・・自分たちの行動とか自分たちの表現とかに、大人がレスポンスして、次のアクションの変更につながっていくという経験自体が、塾生にとってリッチな体験だったんだろうなと思いました。その効果をどう測るかは、私たちの課題かもしれません。

今回取り上げた新美塾の動画は、国立アートリサーチセンターのWEBサイトのラーニングのページにも載っていますし、国立新美術館の方でもアップされています。記録集もPDFで全文ダウンロードできますので、ぜひご覧ください。今日はありがとうございました。

註

1)「しまけん!」(島の子供の研究室)については、下道基行のホームページ内「文章/essay」にてたびたび登場するので参照ください。

2)須田悦弘。須田悦弘の作品については、「ART PLATFORM JAPAN(日本のアートのリサーチポータル)」サイトより、検索してください。https://artplatform.go.jp/ja/collections?artistID=A1515

3)関野吉晴の公式サイトは以下URLよりご覧ください。http://www.sekino.info/

4)『カレーライスを一から作る』ドキュメンタリー映画が2016年に公開されました。https://www.ichikaracurry.com/

5)高嶺格。高嶺格の作品については、「ART PLATFORM JAPAN(日本のアートのリサーチポータル)」サイトより、検索してください。https://artplatform.go.jp/ja/collections?artistID=A1556

6)末永幸歩『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社、2020年)

https://www.diamond.co.jp/book/9784478109182.html