国立アートリサーチセンターのラーニンググループでは、誰もが文化体験にアクセスできることを目指し、アクセシビリティ事業の一環としてSocial Story(ソーシャルストーリー)の普及促進を行なっています。

2023年3月には、全国7ヶ所にある国立美術館(東京国立近代美術館・国立工芸館・京都国立近代美術館・国立映画アーカイブ・国立西洋美術館・国立国際美術館・国立新美術館)向けにソーシャルストーリーを作成し、ウェブサイトで公開しました。現在は、全国各地のミュージアムでの普及を進めています。

ソーシャルストーリーの認知はまだ限定的であり、その基盤となるアクセシビリティ自体の理解の浸透も途上にあります。このため、単に制作するのではなく、その意義の理解とともに普及していく必要があると考え、2024年度には制作の指針となるガイドラインとデザイン・フォーマットの作成に着手しました。具体的には、岐阜県美術館・東京都美術館・横浜美術館との協働のもと、3館のソーシャルストーリーの制作を支援しつつ検討を進めました。各館の意見および専門家の助言を踏まえ、制作の視点や伝え方について議論を重ね、最終的に2種類の資料を作成しました。本記事では、それらの資料の編集と執筆を担当した編集者・ライターの林亜華音氏が制作のプロセスを紹介します。

そもそもソーシャルストーリーとは?

ソーシャルストーリーは、主に発達障害(特に自閉症スペクトラム)がある方とその支援者・関係者をサポートする社会学習のためのツールです。美術館に入館する前から退館するまでの流れを、やさしい文章と写真、絵や図を用いながら説明した内容となっています。こうしたツールは世界各国のミュージアムで活用されており、国立アートリサーチセンター(以下、NCAR)でもミュージアムのアクセシビリティの向上を目的として開発しました。

NCARウェブサイトの下記ページURLにて詳しく書かれています。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)>アクセシビリティ>ソーシャルストーリー

https://ncar.artmuseums.go.jp/activity/d_and_i/accessibility/#socialstory

2023年3月に公開した国立美術館版のソーシャルストーリー 「Social Story はじめて美術館にいきます。」

ソーシャルストーリーの特徴は、ミュージアムに入館する前における障壁にアプローチし、心理的なハードルを和らげることを目指している点です。特に発達障害のある方は、初めて訪れる場所について、見通しが立たないことへの不安やその場特有のルールを汲み取りうまく対応することが難しい、といった困難を抱えています。そうしたハードルに対してソーシャルストーリーを読んでミュージアム体験の一連の流れを知ることで、場所のイメージが明確になり行動の見通しが立ち、安心につなげることができます。そして、不安をほぐすことで「自らの意思で行動できるように導く」ことがソーシャルストーリーの大きな役割になります。

本図は、「令和4・5年度 国立アートリサーチセンター活動報告・研究紀要」 59ページ図2より 引用・改変したものです

「令和4・5年度 国立アートリサーチセンター活動報告・研究紀要」はNCARウェブサイトに掲載されています。

発行物>活動報告・研究紀要

https://ncar.artmuseums.go.jp/upload/NCAR_Vol1.pdf

ガイドライン制作に至る経緯

2023年に国立美術館向けのソーシャルストーリーを作成したことを機に、NCARでは全国各地のミュージアムから、「ソーシャルストーリーを作成してみたいけど、何から着手すればよいかわからない」「どのような方針で内容を検討すればよいか」といった相談が寄せられました。この状況を受け、まずはあらゆるミュージアムで簡易的に制作できるよう、デザイン・フォーマットの整備を検討しました。しかし、簡易的な制作であっても、ミュージアムのアクセシビリティ対応の一環として取り組む以上、ソーシャルストーリーの本質的な理解は欠かせません。そこで、その意義や内容の意図を理解できるガイドラインの必要性を感じ、ソーシャルストーリーのデザインや制作の指針を示す情報整理から着手しました。

こうした情報整理と検討は、岐阜県美術館・公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館(以下、東京都美術館)・横浜美術館との協働により進められました。3館のソーシャルストーリー制作を支援しつつ、すでに公開されている国立美術館版のデザインをベースに、各館の意見や専門家のアドバイスを踏まえ、精査を重ねていきました。

各ミュージアムの疑問・悩みを共有

まずはキックオフとして、3館の担当者とともに意見交換会を実施しました。ユニバーサルデザインコンサルタントの株式会社Bridges to Inclusion 橋口亜希子氏にも参加していただき、専門的なアドバイスをいただきながら議論を交わしました。その一部を紹介します。

曖昧な日本語を見直す

ソーシャルストーリーでは、例えば「わたしは展示室についての説明をスタッフから聞きます。」というように主語に一人称を使用します。それに対して不自然な文章に感じられないかという質問がありましたが、日本語は主語を省略する傾向が強く、曖昧な表現が多い言語です。発達障害のある方にとって曖昧さは理解の妨げになることが多いため、一人称を明確にすることが重要です。主語の他にも「いくつか」「しばらく」といった表現も具体的に示すように心がける必要があります。

情報の整理は「困りごと」を基準に

さまざまなケースに備えて、情報は網羅すべきだという意見がありましたが、情報が多すぎるとかえって混乱を招きます。そのため、基本的なミュージアム体験の流れの中で、どの場面で、困りごとが起きるかを基準に情報整理することが重要です。さまざまなケースに備えるには、「誰に助けを求めればいいか」を示すだけでも安心につながります。

未知の場所に行く際の安心材料となるように

ソーシャルストーリーは事前に読むことで、その場所への心づもりをつくる役割を果たします。私たちが未知なる異国に行く時に、事前に場所や行動の流れを知ることで、安心できるのと同じです。ミュージアムにとっての「問題行動」を防ぐためではなく、当事者にとっての安心材料であるという理解こそが、ソーシャルストーリーをつくる上での大事な姿勢になります。

こうした疑問や悩みを共有することで、ソーシャルストーリーの役割がより明確になっていきました。橋口氏からも総括として「ソーシャルストーリーをはじめアクセシビリティの対応はまだ発展途上のため、できることからやるという姿勢がとても大事。制作にあたってさらに悩むことがあるかもしれないが、その過程も意義があると思って取り組んでほしい」と力強い言葉をかけてもらいました。

ソーシャルストーリー制作のための指針を示す2つの資料

意見交換会を踏まえ、各館の制作を進めながら、デザイン面および内容面での基準(フォーマット)や指針を精査しました。その過程では各館の地域の当事者団体からもフィードバックを受け、多様な視点を取り入れながら内容を協議。こうして2025年3月に各館のソーシャルストーリーが完成しました。

岐阜県美術館・東京都美術館・横浜美術館3館のソーシャルストーリーの制作協力については、下記の活動レポートをご覧ください。

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/accessibility/socialstory/post2025-2325.html

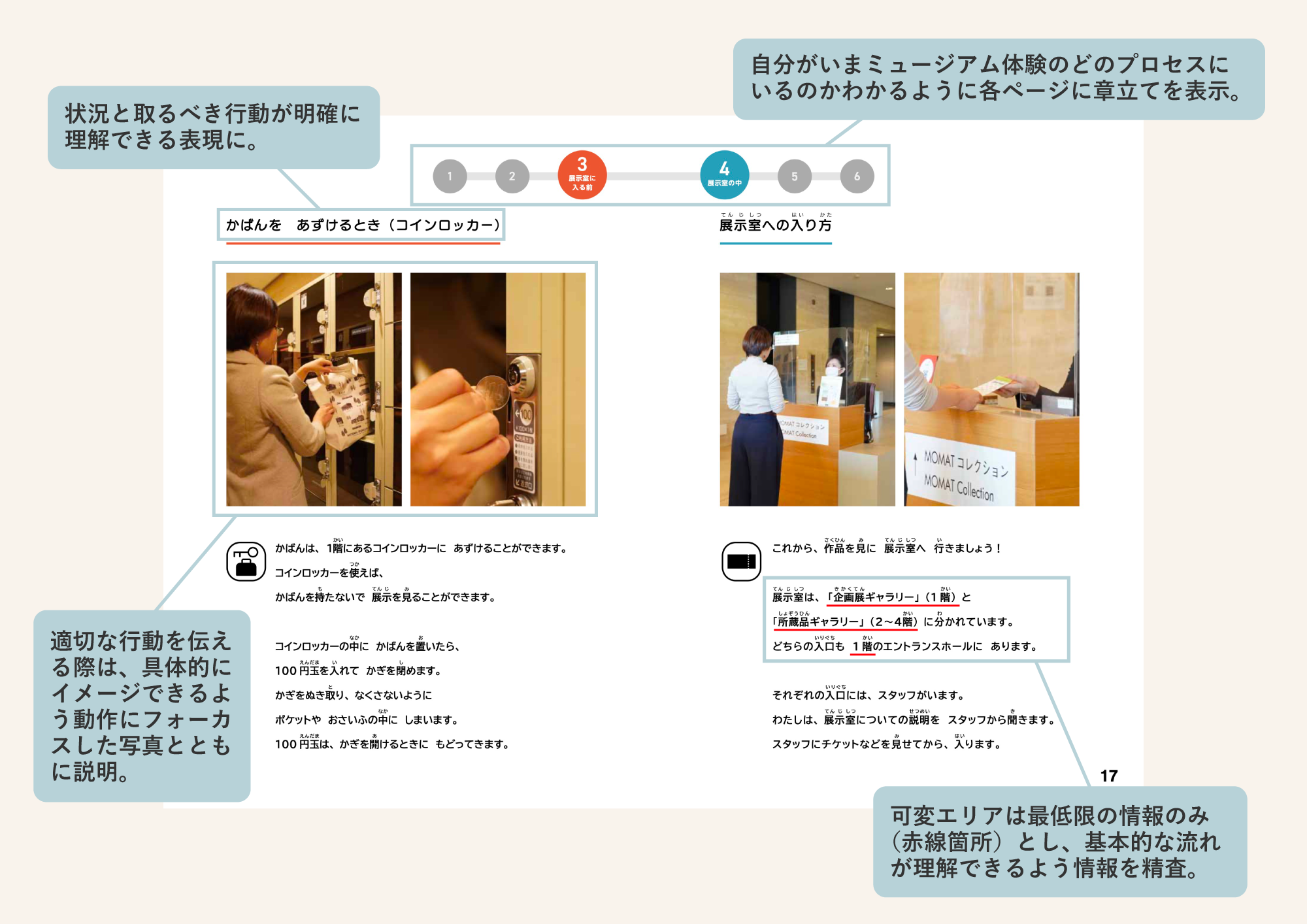

デザイン面では、体験のステップを章立てにすることで、ミュージアム体験の全体像を把握しやすくなるようアップデート。基本的には一部の文章と写真の差し替えのみで作成できるようにフォーマットを定めつつも、さまざまなミュージアムの状況に応用できるように複数のレイアウトのルールを整えました。

冒頭に章立てを入れることで、ミュージアム体験の流れをまずは理解できるようにアップデート

各ステップの説明ページでは、当事者が迷うことがないようにテキスト・写真・レイアウトを調整

制作の指針を示す資料としては、以下の2種類を作成しました。

1. スタートガイド資料

ソーシャルストーリーに取り組む前に、その考え方や特徴、伝え方のポイントを理解できるようまとめた手引きとなっています。

2. フォーマットガイド資料

フォント、表記、名称、写真、キャプション、ピクトグラム、ページ構成など、それぞれの意図を明確にし、制作の際の指針となるものです。具体的な制作過程で判断に迷った場合に活用することを想定しています。

これらの資料は、形式的なルールを定めることを目的にするのではなく、当事者に対して配慮すべき点を理解するために制作されました。この2種類の資料により、ソーシャルストーリーがさまざまなミュージアムで制作され、その理解がミュージアム内外へ広がっていくことを期待しています。

ソーシャルストーリーを一歩に、さらなるアクセシビリティの向上へ

NCARでは現在、各ミュージアムからの依頼に応じて、ソーシャルストーリーの制作協力を継続して行なっています。その際には、本記事で紹介した2つの資料を活用し、制作を担う担当者の理解を促し、意義を共有した上で事業を進めています。

ソーシャルストーリーはあくまで来館前の準備をサポートするものであり、ミュージアム体験のすべてを支えるものではありません。しかし、ソーシャルストーリーの制作を通じて当事者と向き合うことは、他のアクセシビリティ対応にもつながる重要な一歩となります。

今後もソーシャルストーリー自体の普及促進とともに検証や知見を深め、さらなるアクセシビリティ向上を目指していきます。

本ガイドライン資料の制作に携わったメンバー

| 企画・制作 | 国立アートリサーチセンター ラーニンググループ 稲庭 彩和子、鈴木 智香子、伊東 俊祐 |

|---|---|

| 編集執筆 | 林 亜華音 |

| 専門家アドバイス | 橋口 亜希子(株式会社Bridges to Inclusion) |

| 協力 | 岐阜県美術館、東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、横浜美術館 |

本文執筆・イラスト 林 亜華音(編集者・ライター)

編集 NCARラーニンググループ