国立アートリサーチセンター(NCAR)で働く人々をシリーズで紹介します。第4回では、NCARのミッション「アートをつなげる、深める、拡げる」のなかから、アートを「つなげる」「拡げる」活動に取り組む社会連携促進グループに焦点を当てます。

(写真は下段右から時計回りで、特定専門職員 北村麻菜、特定専門職員 高田麻央、事務補佐員 小池裕美、特定専門職員 半田樹里、副センター長兼社会連携促進グループリーダー 原田真由美、特定専門職員 坂田ゆかり)

3本の軸でグループの活動を展開

「さまざまな企業・団体とのパートナーシップの構築を通じて美術館の新たな可能性を拡張する」というミッションを掲げる社会連携促進グループ。人々が多様な形で美術館とつながり、美術館で生まれる体験をより豊かなものとするために、グループでは、「企業との連携事業」「法人向けプログラム」「美術館に関する意識調査」という3本の軸を据え、活動を展開しています。その3本の軸がどのように構成されているのか、話を聞きました。

企業と美術館の連携を橋渡しする

民間企業の方々に、美術館を身近に感じていただき、美術に触れる機会を増やしていただくために何ができるか——。大前提となるのは、企業と美術館の双方にとってメリットが生まれることです。グループリーダーの原田真由美は、社会連携促進グループの役割を次のように説明します。

「美術館がさまざまな社会的課題に対応して持続的に活動していくには、これまでより幅広いステークホルダー(当事者としての支援・応援)が必要です。これまで美術館と企業・ビジネスパーソンの方々との接点は限られていた、というか、お互いどのようにアプローチしたら良いのか分からないことが多かったと思います。美術館のポテンシャルに関心を持ち、美術館と組んで新しい取り組みを始めたい、そのように考える企業の方々と美術館をつなぎ、新規事業の企画調整から実施までを担うのが社会連携促進グループです」。

グループがどのような企業と美術館のプログラムを連携させたのか、その事例を交えながらグループの取り組みを紹介します。

美術館の活動に共感した企業が支援

東京・銀座に位置するGINZA SIXは、銀座エリアで最大規模を誇る複合商業施設です。建物中央部には、2階から5階までを貫く吹き抜けアトリウムが設けられ、期間ごとにアーティストがその吹き抜け空間に作品を展示して施設全体を華やかに彩るなど、アートと親和性の高い施設だといえます。

そのGINZA SIXが2023年より、国立新美術館の教育普及プログラムに協賛しています。対象プログラムの名は「かようびじゅつかん」。休館日の「火曜」と美術館に「通う」をかけ、近隣地域の学校を休館日に招待し、子どもたちが周囲に気兼ねすることなく作品を鑑賞できる機会を設けています。GINZA SIXと国立新美術館をつなぐ役割を担った北村麻菜は、次のように話します。

国立新美術館 かようびじゅつかん(2024年「マティス 自由なフォルム」)

「もともとGINZA SIXさんでは、アートを通じて本質的で創造性を育む学びの場を提供したいと考え、カルチャープログラムなどを実施していらっしゃいます。国立新美術館で実施していた『かようびじゅつかん』に共感していただいたことで、ご支援という形で関わっていただくことになりました。今後も何か企画をご一緒できないか、というコミュニケーションをとらせていただいています」。

連携2年目の2024年度の「かようびじゅつかん」では、展覧会の鑑賞に加えて、アーティストとのワークショップに挑戦することができました。パフォーマンス・アーティストの個展『荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ』(2024年10月30日(水) ~ 2024年12月16日(月))の関連企画として、出展作家である荒川ナッシュ医さんが、子どもたちと全長100メートルの巨大な絵画を制作するワークショップと、展示室内で参加型作品《メガどうぞご自由にお描きください》をともに体験するプログラムを実施しました。

「GINZA SIXさんはアートに力を入れていらっしゃる施設ですので、ご謙遜だとは思うのですが、アートについて学ぶ機会が欲しいというお考えもあり、国立新美術館との連携に踏み出してくださったそうです」。

「しまじろうのわお!」を子どもたちが追体験

国立工芸館でも、「企業との連携事業」として教育普及プログラムが生まれました。パートナーとなったのは、教育分野を中心に事業を展開する株式会社ベネッセコーポレーションです。同社が制作する幼児向け教育番組「しまじろうのわお!」に、子どもたちにアートの楽しさを伝える「アートのわお!」というコーナーがあります。その企画のひとつとして、発見・体験が大好きなしまじろうが、国立工芸館を訪れる回(「アートのわお!〜国立工芸館篇〜」)が制作されました。コーディネートを担当した北村が、プロジェクトの展開について話します。

「番組コーナーの内容を擦り合わせていく際に、私が担ったのは、ベネッセさんと国立工芸館との双方の言葉を翻訳する役割です。企業の方と美術館とは、お互い環境の違いがあります。企業と美術館の連携事業において私たち社会連携は、両者の違いを理解して調整することが仕事です。今回はベネッセさんが番組を通じて子どもたちに伝えたい内容と、国立工芸館が子どもたちに伝えたい工芸の魅力とを結びつけることができたと考えています」。

アウトプットのひとつの形として番組が完成し、しまじろうが国立工芸館でたくさんの作品を鑑賞し、楽しむ様子を放送することができました。しかし、その連携事業は、番組の放送をもって終了したわけではありません。しまじろうが国立工芸館を訪れる番組コーナーの制作は、ベネッセ社と国立工芸館による「企業との連携事業」として行われましたが、そこからさらに、社会連携促進グループの2本目の軸である「法人向けアートプログラム」へと進展しました。企業と美術館が協働し、一般のお客さまに向けてアートプログラムを作りあげる事例が生まれました。

「『実際にしまじろうが番組内で体験したことを子どもたちにも体験してもらえたら、この連携の帰結点として大きな意義があるのではないか』と、国立工芸館の研究員から提案をいただきました。その旨をベネッセさんにお伝えしたところ、『協力します』と言っていただき、『こどもタッチ&トーク☆しまじろうがみた・さわったアレやコレ』という親子参加型の触察プログラムを実施することができました」。

©Benesse Corporation/しまじろう 「しまじろう」は(株)ベネッセコーポレーションの登録商標です。

イベント当日に向けて、ベネッセ社からしまじろうのイラストやパペットをご提供いただき、番組映像もイベント中に上映することができました。また、「アートのわお!~国立工芸館篇」のYouTube公開のタイミングも、イベントのスケジュールと調整していただきました。午前と午後の2回の実施で、合計60人ほどの定員が募集開始からほどなくして埋まったといいます。

「イベント当日には、直接さわることができるやきものと金工の作品を用意して、実際に作品にふれて楽しんでいただきました。工芸は、おちゃわんやスプーンなど、子どもたちの身の回りにもあるものと同じ素材でできていることをわかりやすく伝えることができました。また、国立工芸館には、そうした身近な素材で作られた作品が展示されていることも紹介できたと思います」。

社会連携促進グループでは、デジタル技術をフックとした企業との連携など、教育普及の分野以外での事業も行っています。さまざまな連携事例を、企業の担当者の声を交えて紹介する動画「Shake Hands 企業×美術館 ひろがる可能性」を制作していますので、リンクよりご参照ください。

アーティストの創造力に社会人がふれる

社会連携促進グループの2本目の軸である、「法人向けプログラム」は、企業や団体と美術館との接点を増やすべく、美術館リソースを活用したプログラムを開発・提供する取り組みです。先述のベネッセ社との事例のように、企業と協働でつくりあげるものだけではなく、企業や団体に所属する人が参加者となるプログラムも展開しています。そのひとつが、国立新美術館との連携事業である「法人向けアーティスト・ワークショップ」です。担当の高田麻央は、企画の経緯を次のように話します。

「国立新美術館では、アーティストを講師とした一般の来館者向けのワークショップを100件以上行ってきた実績があります。その強みを活かして、企業や団体向けにワークショップを企画してはどうだろう、と話が進みました。最前線で活躍するアーティストを講師に招き、国立新美術館で培われたノウハウを活かすことで、美術館ならではの体験と学びや気づきが生まれるようなビジネスパーソン向けのプログラムが企画できるかもしれないと考えたことが発端です」。

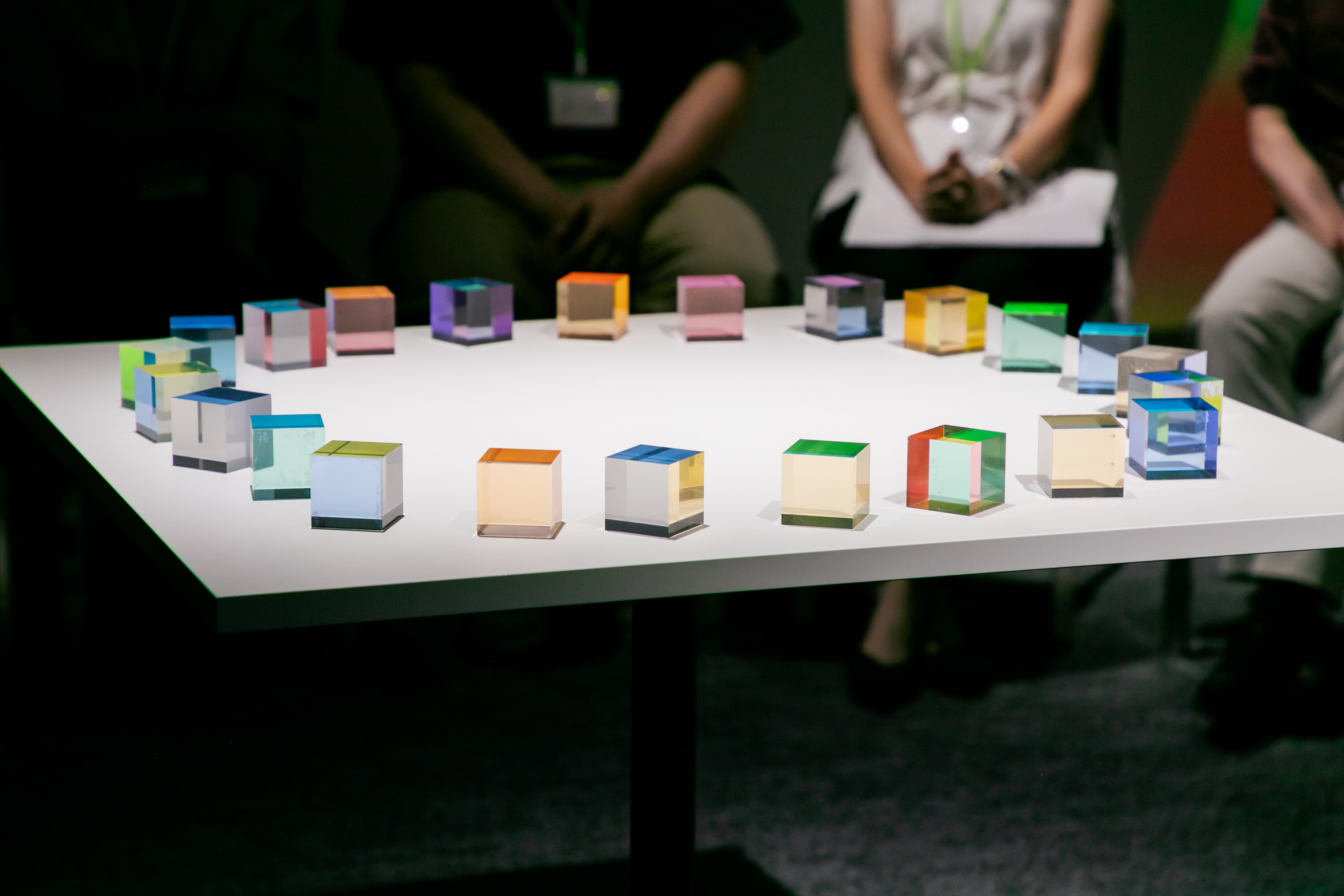

2024年には、アーティストの流麻二果(ながれ まにか)さんを講師として招き、株式会社ブリヂストンの社員を対象に、『日本の色』というタイトルのワークショップを行いました。ワークショップの参加者は、流さんのこれまでの活動と作品の紹介を通して、現代アートについての理解を進めるとともに、日本の色彩文化についても学んだ後、自身の思い出やイメージと色との関係を考察しながら作品制作にもチャレンジしました。

「挙手制で参加者を募り、技術職、研究職の方や事務・管理に関わる方など、25名ほどが参加されました。大人になると中々取り組むことのない、カッターでカラーシートを切ったり霧吹きで水をかけたりといった作業も新鮮な感覚で楽しんでもらえていたように思いましたし、場の雰囲気や社員の方同士のコミュニケーションという意味でも、普段の仕事とは違うものが生まれているのではないかと感じました。『自分はアートが苦手なんです』と言っていた方から、終了後に、今回のワークショップに参加して良かったという感想をいただく場面もあり、美術館としても非常に意義のある事業となりました」。

社会との連携から思い描く美術館の未来

3本目の軸である「美術館に関する意識調査」は、独立行政法人国立美術館が2015年から実施してきたものです。毎年度、関東エリアと関西エリアで、美術館に行く頻度や展覧会情報を知るきっかけなどについてインターネット調査を実施。集計結果から主要な項目を抜粋して公開することで、美術館や各種の文化活動などの参考にしてもらう取り組みです。

グループリーダーの原田は、2023年3月にNCARが設立されて以降約2年間の活動を次のように振り返ります。

「事業を実施したら、お相手となってくださった企業が何を感じたのかをしっかり把握し、そのフィードバックを次にきちんとつなげていくことが重要です。グループ全体、組織全体として必要な心がけだと思っています。NCARが発足して動き出してみると、思いもよらなかった反響をいただき、思いもよらなかった可能性が見えてもくるので、その気づきを次につなげ、継続していくことに尽きるのではないでしょうか」。

「社会連携」という美術館にとって新しい分野でのお題に対して、企業と美術館の双方のメリットとなるような企画の実現を目指す2年間は「手探りだった」と3人が口を揃えます。そうして実績を重ね、最近になってようやく、社会連携促進グループの活動を3本の軸として説明できるようになったといいます。高田と北村は次のように続けます。

「美術館のアートプログラムに興味持ってくださる企業の方々とお話をさせていただくと、現代社会の様々な課題に向き合う上で、これまでのビジネスの在り方から何かしら一歩を踏み出したいと考え、そのためのきっかけやヒントを探していらっしゃる方が多いように感じます。美術館のワークショップに参加することで、企業や個人がこういう風に変わります、と具体的に申し上げることはできませんが、まだ掛け合わせたことのない未知の領域としてアートがあり、企業や団体が協働する相手として美術館があると思っています。そうしたことを踏まえて、企業と美術館をつなげる役割を担っていきたいです」(高田)

「私が尊敬する、ある博物館の館長は、『博物館の普段づかいをしてもらいたい』と常々おっしゃっています。作品があり研究者の知見がある美術館・博物館(ミュージアム)に、多様なニーズに基づいて来ていただき、そこからさまざまな化学反応が生まれていくことが、社会におけるミュージアムの素敵な未来だと思っています。我々が企業や団体と連携して事業を増やしていくことで、そうした『普段づかい』の種類を増やしていきたいと考えています」(北村)

日本ではとくに、研究と展覧会の企画に従事する学芸員と、事務職員しか在籍していない美術館が多く、広報や企業との連携なども含め、学芸員が多様な業務も担わざるを得ない現実があります。その状況の解消に向けても、社会連携促進グループが美術館と企業や団体とつなぐ役割を担い、アートの豊かな事業例を積み重ねていくことが大きな影響力を持つはずです。グループリーダーの原田が最後にこう話します。

「美術館に行くと健康になる、幸せになる、孤独を解消する、といったような、非常に差し迫った社会問題に対する美術の社会的処方の研究が、最近ではすごく進んでいます。美術館に行くとリラックスできて気持ちいい、幸せを感じる、というのは人々の感想としてありますが、それを裏付ける医学的なエビデンスが積み重ねられているのです。私は実際にこれまでに美術館で作品を鑑賞することで幸せを感じてきたので、そうした場として美術館が広く利用されるようになればと思っています。社会連携促進グループの目先のことを続けていくことで、その先に、社会と美術館が密接につながる未来があることを願っています」。

世代を超えて美術館に親しむ人々が増え、日本各地の美術館が人々の日常生活の中に当たり前に存在する未来。企業や団体との連携を通じて多様なプログラムを企画し、美術館利用者層の裾野を広げることで、人々からの美術館への期待や要望も増えていくはずです。そうした状況が生まれれば、美術館は人々の声に応え、日本のアートを取り巻く環境がより豊かなものになっていくでしょう。社会連携促進グループのメンバーはそうした展望を共有しながら、企業や団体と美術館とをつなぐ連携事業をひとつずつ形にしていきます。

(取材・執筆・集合写真撮影:中島良平)