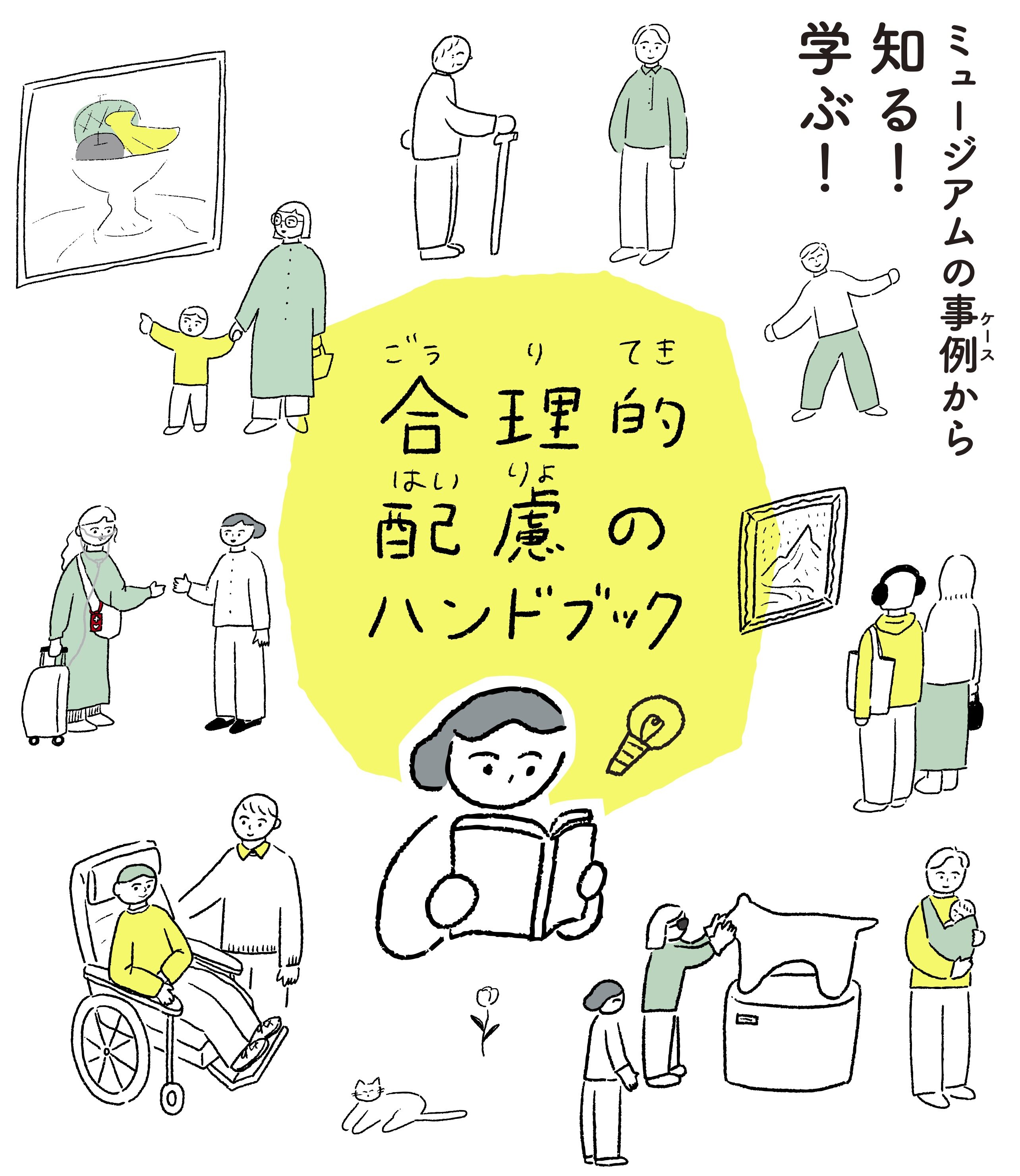

【8ページ】「合理的配慮」実現までの3つのプロセス

「合理的配慮」とは?

障害がある人から、4ページ参照の社会的障壁を取り除いてほしい、という意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者がその人の特性や状況に合わせて調整したり変更したりする対応のこと。

実現までのプロセス

1要望

障害がある人が、ミュージアムを利用したいときに感じる困りごとをなくすために、合理的配慮を希望する意思を伝えます。障害のある人本人だけでなく、支援者や家族が意思を伝えることもあります。

2対話

障害がある人からの要望を受けて、ミュージアムはその人と対話する機会をつくり、こたえます。どのような対応ができるのかをお互いに考える、もっとも重要なプロセスです。ミュージアム側の負担が過重でない範囲で合意することも重要です。

3実施

障害がある人とミュージアムが対話を通して最終的に合意した内容を実施します。ただし、実施した内容がその人のニーズに100%こたえられないこともあります。

【9ページ】ミュージアムのケースから考える合理的配慮

ここからは、35ページ参照の「DEAIリサーチラボ」の調査で集めた、実際に起こった「合理的配慮」の事例を紹介します。困りごとや要望は、一人ひとりの状況や対応するミュージアムの状況によって、異なります。

さまざまな困りごとに対応し、実現に至るまでのプロセスを整理し、「なぜ、その合理的配慮が実現できたのか」や「その要望が必要とされる背景や理由」を考察としてまとめています。また、「合理的配慮」が実現しやすくなるためにも、一緒にすすめたい環境の整備のチェック項目も紹介します。

〔イラストの説明〕

左手をあごに当てた人物が考えている様子が描かれている。人物の下には、ミュージアムではたらくMさんと書かれている。

〔説明、終わり〕

【10ページ】ケース1 聞こえないIさんが、講演会に参加したい

〔製作者注:10ページから11ページの見開きの構成内容は、次の通り。メガネをかけたIさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が3つのプロセスに分かれて描かれている。注、終わり〕

1つめ、要望

Iさん「耳が聞こえないので、講演会の内容を理解するために手話通訳を希望している。」

2つめ、対話

Iさんのセリフ「聴覚に障害があり情報保障〔脚注〕をつけてもらうことはできますか?」

〔脚注〕情報保障とは、特定の障害のある人が情報を収集できないときに、代替手段を用いて提供し、その人の「知る権利」を保障すること。〔これは11ページ末にある脚注、終わり〕

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「どのようなサポートが必要ですか?」

Iさんのセリフ「手話通訳があるとよいのですが、可能ですか?」

Mさんのセリフ「手話通訳や文字通訳は、事前に連絡をもらえれば対応できます。ただ、講演会の直前なので今からだと難しいです…。音声認識のアプリケーションが入ったタブレットを貸し出すこともできますが、サポートになりますか?」

Iさんのセリフ「それでは、タブレットを借りたいです。可能であれば講演会で投影されるスライド資料を事前にもらえると、話の見通しがあらかじめわかるので助かるのですが、お願いすることは可能でしょうか…。」

Mさんのセリフ「スライド資料については講演者に確認してみますので、お待ちください。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【11ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 音声認識アプリケーションが入ったタブレット端末を用意した。

2 スライド資料は講演者に了承を得たうえで、当日印刷したものを渡した。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下4点を挙げている。注、終わり〕

1 この事例に限らず、「できる、できない」ではなく、まずは「どのような対応が必要なのか?」を聞くことが大事なポイント!

2 聞こえない、聞こえにくい人への情報保障には、手話言語による通訳、文字による通訳などの方法がある。そのときの相手のニーズに合わせて対応することが大切。

3 事前の準備が必要な場合など、対応が難しいときは、理由を含めてきちんと伝える。

4 聞こえない、聞こえにくい人は、手話通訳とスライドを同時に見ることが難しいため、スライドなどの情報を事前に提供すると、あらかじめ内容の見通しが立てやすく情報の取得がよりスムーズになる。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 簡単なコミュニケーションをとるための筆談ボードを用意しておく

2 手話通訳や文字通訳の提供ができるように普段から体制を整えておく

3 音声認識のアプリケーションやモニター、タブレット端末、Wi-Fiなどのデジタル機器への備えを日頃からしておく

〔イラストの説明〕

Mさんが「伝える方法はいろいろあるね」と話している。

〔説明、終わり〕

【12ページ】ケース2 見えないHさんが、作品を鑑賞したい

〔製作者注:12ページから13ページの見開きの構成内容は、次の通り。サングラスをかけたHさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が3つのプロセスに分かれて描かれている。注、終わり〕

1つめ、要望

Hさん「目が見えないので、触ったり音声で説明してもらったりするなど、視覚以外の情報が必要である。できれば作品を触りながら鑑賞したい。」

2つめ、対話

Hさんのセリフ「全盲なので、触って楽しめる作品はありますか?」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「展示室内にはないのですが、野外に常設展示されている彫刻作品があります。作品を保護するために専用の手袋をして触ってもらうことになりますが、いかがでしょうか。」

Hさんのセリフ「本当は直に触れると嬉しいが、ぜひお願いしたい。いつ行っても触ることができるのですか?」

Mさんのセリフ「スタッフが立ち会うので、あらかじめ来館日時を知らせてください。それまでに対応できるように館内で調整します。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【13ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 Hさんの来館希望日に対応できる学芸員を調整し、当日鑑賞した。

2 手袋を用意し、野外彫刻作品を触りながら鑑賞してもらった。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 普段は触ることができないが作品保護をふまえて対応できると判断し、ルールを調整したのがポイント!

2 見えない、見えにくい人の「見え方(見えにくさ)」はひとそれぞれ。そのときの相手の「見え方(感じ方)」を尊重し、どのような内容を希望しているのかを聞き、対応することを心がける。

3 作品を触る以外にも、見える人と見えない人が一緒に話しながら鑑賞する楽しみ方もある。何人かで一緒に、見たままの視覚情報や、見て感じたことなどを言葉にして伝え合う鑑賞ワークショップも広がりつつある。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 触ることができる作品または作品の複製模型、作品に使われている素材、触図〔脚注1〕など、触察〔脚注2〕ができるツールを用意しておく

〔脚注1〕触図とは、描かれている要素を点、線、面などに置き換え、触ってわかるように、凹凸をつけて表したもの〔これはページ末にある脚注、終わり〕

〔脚注2〕触察とは、 触って感じ取ること。視覚で観察するのと同じように、触覚を用いて把握すること〔これはページ末にある脚注、終わり〕

2 解説パネルやキャプションに書かれた文字の情報保障として、点字の文章に翻訳した点訳版や見えにくい人のために大きな文字版を印刷しておく

3 見えにくい人の鑑賞の助けとして、作品画像のデータを拡大表示したり、明るい画面で見たりできるタブレット端末などの機材を活用する。目の見えにくい人以外にも、作品まで距離や高さがあるために見えにくい車椅子の人など幅広い人へのアクセシビリティにもつながる

〔イラストの説明〕

Mさんが「触る、話す楽しみ方もあるね」と話すイラストが描かれている。

〔説明、終わり〕

【14ページ】ケース3 フルリクライニング式の車椅子に乗ったCさんが、移動するためにエレベーターを利用したい

〔製作者注:14ページから15ページの見開きの構成内容は、次の通り。特別支援学校の教員Kさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が描かれている。

3つのプロセスに分けている。注、終わり〕

1つめ、要望

特別支援学校の生徒Cさんと、教員Kさん「フルリクライニング式の車椅子だと通常のエレベーターに乗れない…。他に移動手段はないかな?」

2つめ、対話

Kさんのセリフ「校外学習で美術館を訪れたいのですが、下見で館内のエレベーターは大型の車椅子が乗れないことがわかりました。他に移動方法はないですか?」

Mさんのセリフ「展示物を搬入するための大型のエレベーターがありますが、基本的に一般利用者の方は乗車できないのです……。」

Kさんのセリフ「2階の展示室に入れないというのは残念。生徒たちにとっては社会的経験を広げる貴重な機会です。もし調整できるなら、生徒が展示室に行かれるようにしてもらえるとありがたいです。」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「承知しました。館内で相談してみます。利用できる場合は日時を調整する必要があります。」

Kさんのセリフ「できるだけ美術館に対応いただける日程に授業を調整しますので、よろしくお願いします。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【15ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 大型の業務用エレベーターを利用できるように、館内の関係部署と調整した。

2 来館日を調整し、当日はスタッフ1名が立ち会いのもとエレベーターを動かし、生徒Cさんはスムーズに展示室に入ることができた。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 普段の運用ルールを調整することができた!「一般利用者用ではないから使えない」と断るのではなく、対応できそうな方法を前向きに検討することが大切。

2 エレベーターの設置によってバリアフリーになると考えられるが、それでもすべてに対応できるわけではない。「バリアフリー」とは、特定の設備が充実している状態だけではなく、多様な人が社会に参加するうえでの障壁をなくすこと。

3 エレベーター以外にも、大型の車椅子が通れないところがないか、トイレを利用する場合はどこにあるかなど、他の状況もまとめて確認できるとよりよい。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 移動以外にも排泄や食事などのさまざまな場面において、車椅子利用者がスムーズに利用できるかを検証しておく

2 作品の展示や館内の設備は、車椅子利用者がアクセスできるかを意識して設計する

3 ミュージアムが貸し出す車椅子として、展示物を見やすくするために座面の高さを変えることができる「昇降式」のものを用意している例もある

〔イラストの説明〕

Mさんが「色々な種類の車椅子があるんだね」と話している。

〔説明、終わり〕

【16ページ】ケース4 重度の身体障害のあるJさんが、大人用のオムツ替えができるトイレを利用したい

〔製作者注:16ページから17ページの見開きの構成内容は、次の通り。介助者であるNさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が描かれている。 3つのプロセスに分けている。注、終わり〕

1つめ、要望

車椅子に乗っているJさんと、介助者のNさん「Jさんはオムツを着用しているので定期的に交換する必要がある。ミュージアムの中に大人がオムツ替えできる十分なスペースはあるかな?」

2つめ、対話

Nさんのセリフ「大人のオムツ替えができる台のあるトイレはありますか?」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「残念ながら当施設は大人のオムツ替えができるトイレを設置していませんが、近隣施設にないか調べてみましょうか?」

Nさんのセリフ「それでも助かるのでお願いします。」

数日後

Mさんのセリフ「ミュージアムに一番近い公共施設に大人用のオムツ台付きのトイレがあることがわかりました。ミュージアムからは徒歩5分以内、約300メートルの距離です。」

Nさんのセリフ「それであれば、ミュージアムに行く途中で利用できそうなので安心です。ありがとうございます。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【17ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 館内には設置していなかったが、オムツ替えができる近隣の施設のトイレを案内した。

2 JさんとNさんはミュージアムに行く前後に利用し、安心してミュージアムを楽しむことができた。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下2点を挙げている。注、終わり〕

1 設備をすぐに変えることは難しいが、美術館外の利用できる場所も活用しながら案内することができた!

2 別の声かけの方法として、設備がないことを理由に断るのではなく「どんなスペースが必要なのか?」と本人が希望する状況を確認することもできる。空いている会議室などのスペースを提供した事例もある。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下2点を挙げている。注、終わり〕

1 一般的なトイレを使いづらい人が安心して利用できる「バリアフリートイレ〔脚注〕」を設置する

〔脚注〕バリアフリートイレとは、一般のトイレが利用しにくい人、障害者や高齢者のために設置されたトイレの総称。多様な利用者に対応した「多機能トイレ」が普及したが、本来の目的から外れて使う人が増えた結果、必要な人が使えなくなるという事態を受けて、2021年3月にバリアフリー法による指針を改正したことで名称が更新された。 〔これはページ末にある脚注、終わり〕

2 ホームページやフロアマップに、「バリアフリートイレ」の有無を含め、バリアフリー対応の設備情報を明示しておく。加えて近隣施設の情報も載せておくと、来館するうえでの選択肢が増え、利用者の助けとなる

〔イラストの説明〕

Mさんが「多目的トイレって言わないんだね」と話している。

〔説明、終わり〕

【18ページ】ケース5 発達障害のあるTさんが、安心して展示を見に行きたい

〔製作者注:18ページから19ページの見開きの構成内容は、次の通り。Tさんの妹のRさんと、ミュージアムではたらくMさんとやりとりをしている様子が描かれている。

3つのプロセスに分けている。注、終わり〕

1つめ、要望

イヤーマフをつけているTさんと、妹のRさん「Tさんは、感覚特性として聴覚過敏があり、大きな破裂音を連想する「風船」が苦手。ミュージアムに風船がないかを事前に知っておきたい。」

2つめ、対話

Rさんのセリフ「姉のTは聴覚過敏があり、特に風船を見ただけでパニックを起こすことがあります。ミュージアムの中に風船の飾り付けや、風船が描かれた作品は展示されていないでしょうか?」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「会場を確認してから回答しますね。風船以外に苦手な音や苦手なことなど、他に確認しておきたいことはないですか。」

Rさんのセリフ「初めて行くところに対してその場所の環境がわからないと不安に思ってしまうことが多いのですが、その確認で大丈夫です。」

数日後

Mさんのセリフ「展示室内を含め、ミュージアムの中や近隣施設を確認したところ、風船の絵や飾り付けはありませんでした。そのときに撮影した展示室の写真を送りましょうか。」

Rさんのセリフ「ありがとうございます。風船がないということがわかり、安心しました。写真も事前に送ってもらえると助かります。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【19ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 展示室内外、そして近隣地域に風船がないかを確認した。

2 展示室のさまざまな写真もあったおかげで、Tさんはどういう場所かを事前に理解することができ、より安心して出かけることができた。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 風船など、本人にとって苦手なものがあるだけで、ミュージアムに出かける障壁となってしまう場合もある。その障壁を少しでもなくしておくために可能な限り対応した例。

2 その人が何を苦手としているか、何を求めているかを聞く姿勢が重要。

3 「感覚過敏」の症状とは、聴覚や視覚、嗅覚、触覚などの諸感覚が敏感なために日常生活に困難さを抱えている状態をさす。人によっては、直接的な音や光などによってパニックになったり、あるいはその感覚に対する強いこだわりがあったりすることがある。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 感情や緊張が高まったときに、外部の音や視線などを遮断し、気分を少しでも落ち着かせられる占有のスペースを用意しておく。「カームダウンルーム」と呼ばれる、落ち着くための専用の部屋がある事例もある

2 感覚過敏にとって不安に感じられる、音や光、混雑具合などの情報をフロアマップに落としこんだ「センサリーマップ〔脚注〕」を用意する。

〔脚注〕センサリーマップとは、音や光など五感に関する情報をマップに記したもの(漢字表記では、感覚過敏地図)。事前にこのマップを見ておくことで、自分が苦手とする場所を避けることができたり、休憩場所を検討したりするのに活用することができる。〔これはページ末にある脚注、終わり〕

3 事前に社会的なルールや状況の見通しをもつための社会学習ツール「ソーシャルストーリー〔脚注〕」を用意する。

〔脚注〕ソーシャルストーリーとは、社会的な場面やルールについて前もって理解できるよう、主に発達障害のある人と関係者をサポートする。その状況や活動内容などの情報をお互いに理解し、安心できる状態をつくることを目的としている。〔これはページ末にある脚注、終わり〕

〔イラストの説明〕

Mさんが「感覚の受け方は人それぞれだね」と話している。

〔説明、終わり〕

【20ページ】ケース6 発話しづらいSさんが、電話以外の方法で問い合わせをしたい

〔製作者注:20ページから21ページの見開きの構成内容は、次の通り。短髪のSさんと、市役所職員のAさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が3つのプロセスに分かれて描かれている。注、終わり〕

1つめ、要望

発話しづらいSさん「言語障害により発話がしづらく普段は電話を使わないが、ミュージアムに問い合わせをしようとしたら電話番号だけが書かれていて困った。」

2つめ、対話

Sさんが、ミュージアムを管轄している市役所にメールで連絡「ミュージアムに問い合わせたいのですが、発音しづらい障害があるので電話以外の方法を知りたいです。例えば、メールなどで連絡することはできますか?」

市役所職員のAさんのメール「ミュージアムに確認しますね。Sさんの連絡先をミュージアムに伝えてよいでしょうか。」

Sさんのメール「はい、お願いします。」

AさんからMさんへメールで連絡。

MさんからSさんへメール「Aさんより教えてもらいました。問い合わせ内容について、私とメールでやりとりできればと思います。」

Sさんのメール「ありがとうございます。連絡ができるようになってよかったです。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【21ページ】

3つめ、実施

メールで連絡をとることができる市役所経由で、SさんとミュージアムのMさんがメールでやりとりすることができた。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 ミュージアムの連絡先として電話番号のみだと、問い合わせができない人がいる。言語障害のある人や聴覚障害のある人、美術館の開館時間帯に電話ができない人など。

2 ミュージアムの代表アドレスなどを伝えて連絡してもらう方法もある。

3 ミュージアムのアクセシビリティとは、来館前の「連絡をとりたい」「ウェブサイトで調べたい」などの段階も含まれる。またオンラインプログラムの利用など、直接来館しない場合も含み、多様な人々がミュージアムを利用する方法を考える必要がある。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 代表メールアドレスや、問い合わせフォームなど、電話番号以外の問い合わせ先を用意する(問い合わせを想定した運営体制も整える)

2 問い合わせする連絡先や体制が整ったら、ウェブサイトやチラシ等にその情報を掲載する

3 デジタル庁が公開している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」などを参照し、ウェブサイトのチェックを行う。障害がある人を含む第三者の視点を入れてユーザーテストを実施している事例もある

〔イラストの説明〕

Mさんが「いろいろなアクセスの確認も大事だね」と話している。

〔説明、終わり〕

【22ページ】ケース7 内部障害のあるOさんが、酸素ボンベをミュージアムで交換したい

〔製作者注:22ページから23ページの見開きの構成内容は、次の通り。酸素吸入のチューブをつけているOさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が3つのプロセスに分かれて描かれている。注、終わり〕

1つめ、要望

Oさん「呼吸器機能障害があり、酸素ボンベを日常生活で使う必要がある。ミュージアムで安心して過ごすために、あらかじめ交換用のボンベを送っておきたい。」

2つめ、対話

Oさんのセリフ「呼吸器機能障害があり、外出先で交換用のボンベが必要です。重くて運ぶのが難しいため、あらかじめミュージアムに送り、来館する日にそれを受け取りたいのですが、対応をお願いすることはできますか?」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「普段は個人の荷物の受け取りはしていませんが…もう少し詳しく聞かせてください。それはどれくらいの大きさですか?来館する日は決まっているのでしょうか?」

Oさんのセリフ「携帯用酸素ボンベで、40センチ前後の大きさです。2週間後を予定しており、その前日に届くようにしようと思います。」

Mさんのセリフ「わかりました。開館時間帯に到着するように指定して送ってもらえますか。」

Oさんのセリフ「ありがとうございます。マル月マル日に届くように送ります。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【23ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

・Oさんより、日時指定による宅配便で酸素ボンベを送った。

・Oさんが来館したときに酸素ボンベを受付で渡した。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下2点を挙げている。注、終わり〕

1 「一般の人の荷物の受け取りができない」というルールを一時的に変更して対応した。当事者の事情をふまえて対応できる範囲で実施したことにより、来館につながったことが重要。

2 内部障害がある人は、外見からはわかりにくい場合もあり、呼吸器や内臓の機能障害などによって日常生活に支障をきたすことがある。体力的に疲れやすかったり、トイレに不自由したりタバコの煙によって苦しくなるなど、周囲の環境に影響を受けやすい。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下2点を挙げている。注、終わり〕

1 「ヘルプマーク〔脚注〕」を身につけている人には、援助や配慮を必要としていることを理解したうえで対応する。

また、内部障害がある人は体力が低下しているため、本人の希望を聞いたうえでの配慮が必要。

〔脚注〕ヘルプマークとは、内部障害がある人や、妊娠初期の人、義足や人工関節を使用している人など、外見からはわからないが、援助や配慮を必要としていることを明示するマーク。

2 内部障害がある人を含め、身体的な障害がある人に対応するために、休憩室などの休むためのスペースや「オストメイト〔脚注〕」用設備を整備する。

〔脚注〕オストメイトとは、事故や病気により、お腹から排泄するための人工肛門、人工膀胱であるストーマを付けた人のこと。バリアフリー法により、「オストメイト」用設備を設置することが義務付けられている〔これはページ末にある脚注、終わり〕

〔イラストの説明〕

Mさんが「外見ではわからない障害もあるんだね」と話している。

〔説明、終わり〕

【24ページ】ケース8 赤ちゃんを連れたYさんが、授乳をしたい

〔脚注〕障害者差別解消法の対象ではないですが、ミュージアムに求められる「困りごと」のケースとして紹介します。〔脚注、終わり〕

〔製作者注:24ページから25ページの見開きの構成内容は、次の通り。抱っこ紐で赤ちゃんを抱えたYさんと、ミュージアムではたらくMさんがやりとりをしている様子が3つのプロセスに分かれて描かれている。注、終わり〕

1つめ、要望

赤ちゃんと一緒に美術館に来たYさん「赤ちゃんを連れてミュージアムへ出かけるのに、授乳する必要がある。どうやら授乳室はなさそうだが、どこで授乳できるかを知りたい。」

2つめ、対話

Yさんのセリフ「こどもに授乳したいのですが、どこかに授乳スペースはありますか?」

次が声かけのポイント!Mさんのセリフ「専用の授乳室はないのですが、仮設でスペースを設けることはできます。 いかがでしょう。」

Yさんのセリフ「助かります。」

Mさんのセリフ「椅子と荷物入れをそこに用意しますね。他に必要なものはありますか?」

Yさんのセリフ「もしも可能でしたら調乳用(読み方は、ちょうにゅうよう)のお湯もあると嬉しいのですが…。」

Mさんのセリフ「併設のカフェで調乳用のお湯を受け取ることができるので、ご案内しますね。」

〔イラストの説明〕

「合意」という手書きの文字が強調されて描かれている。

〔説明、終わり〕

【25ページ】

3つめ、実施

〔製作者注:実施した2つの内容は以下の通り。注、終わり〕

1 館内の一角に、椅子と荷物を置くためのカゴを用意して、授乳できるスペースを確保した。

2 調乳用のお湯を受け取るカフェを案内した。

〔イラストの説明〕

実施の様子がイラストで描かれている。

〔説明、終わり〕

この事例を通しての考察

〔製作者注:考察として、以下3点を挙げている。注、終わり〕。

1 「授乳スペース」という設備がなくても、仮設的にでも対応できたことがポイント。

2 ただスペースを用意するだけでなく、安全に、そして安心して授乳できる環境を整えることも大切。

3 授乳スペースやオムツ替えスペースについて、プライバシーの確保を求められた場合、対応をすること。

一緒にすすめたい環境の整備

〔製作者注:チェック項目として、以下3点を挙げている。注、終わり〕

1 授乳する人が公共施設において安心して心地よく過ごすために、「授乳室」や「オムツ替えスペース」などの設備を用意する。自治体によっては条例で義務化されている場合がある。性別に限らず使いやすくすることを心がける

2 調乳用のお湯を提供する給湯設備を設置する

3 乳幼児や未就学児などがのびのびと過ごせるスペースや託児サービスなどを取り入れると、よりミュージアムに行きやすくなる。また、乳幼児と保護者が一緒に楽しめる、ベビーカーツアーなどを開催している事例もある

〔イラストの説明〕

Mさんが「性別関係なく過ごせる環境が大事だね」と話している。

〔説明、終わり〕

次のページに続きます。ハンドブックの26ページから裏表紙までの音声読み上げ用テキストは、以下のリンクをクリックしてください。

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2538.html

ハンドブックの概要説明から7ページまでの音声読み上げ用テキストに戻る場合は、以下のリンクをクリックしてください。

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2469.html