【26ページ】「合理的配慮」のポイント

「対話」の重要性

「合理的配慮」が実現されるプロセスにおいて、もっとも重要なのが双方の「対話」です。ミュージアムを利用する立場と、運営する学芸員やスタッフの立場の両者が対等に対話を重ねることが欠かせません。ミュージアム側は「相手が何に困って、何を求めているのか」をよく聞き、状況を把握し、工夫する必要があります。また、要望を出す側も障害の特性や実現したいことを明確に伝えることが大切です。利用者の要望に十分に応えることが結果的にできなくても、対話を通して双方が合意すること。機械的な対応ではなく、共に向き合って対話し考えてみるというコミュニケーションが重視されている点が、合理的配慮の特徴です。

〔イラストの説明〕

2名の人物がいて、1名が話しながら、もう1名の人物がその人の話を聞いている様子。

〔説明、終わり〕

調整、変更

合理的配慮の「配慮」という言葉から、「善意」や「思いやり」と捉えられてしまいがちですが、この概念が意味しているのはそうではありません。社会的障壁を除去するために、個別の状況やニーズに合わせて必要かつ適当な「変更」や「調整」を行うことをさしています。つまり、実現すること、実行することが前提となります。「合理的配慮」という日本語は、2006年に国際連合の総会で採択された障害者権利条約に書かれている「reasonable accommodation(カタカナ表記で、リーズナブルアコモデーション)」が原語となっています。「accommodation」には調整や適応などの意味があります。その場に応じて「調整」をしながら、状況に合ったやり方で進め実現させることが本来の意味なのです。

〔イラストの説明〕

「reasonable accommodation」とメモをとる人物。

〔説明、終わり〕

工夫できる範囲で

障害者差別解消法第7条の2と第8条の2には、行政機関や事業者が「合理的配慮」を実施するのは「実施に伴う負担が過重でないとき」と書かれています。つまり、利用者からの要望通りにすべて実現しなければならないというわけではありません。多大な手間や予算をかけないと実現できない場合などは、要望にどのように応えるか、事業への影響や費用、実現可能性の程度などを考えて、総合的、客観的に判断する必要があります。「合理的」に行うということは、利用者にとってだけでなく、ミュージアム側の双方にとって必要なステップなのです。どうしても対応ができない場合であっても、理由を丁寧に説明しながら理解を得て、最後には双方が「合意」する必要があります。

〔イラストの説明〕

困った表情をした人物。頭上にはお金や書類のようなものが浮かび、悩んでいる様子。

〔説明、終わり〕

「特別扱い」ではなく、社会的障壁をなくすこと

ミュージアムの利用者に対し「一人だけ特別扱いにできない」、あるいは、そのニーズ自体が「わがままなのでは」と考える人も多くいるようです。しかし、前提として障害がある人にミュージアムを利用する「機会」があるかどうか、という視点で考えてみてください。既存の運営体制や制度が社会的障壁となって、障害がある人の利用をはばむ事態もあるのです。ミュージアムを楽しむ機会自体が限られるという不公平な状態をなくすために、「合理的配慮」があります。たった一人からでも要望があれば、その一人のために対応することは、だれもがもつミュージアムを楽しむ権利を尊重することにつながるのです。

〔イラストの説明〕

歩いたり、寝転んだり、飛び跳ねたり、様々な様子で過ごしている人たちが、それぞれ花を持っているイラストが描かれている。花の持ち方も様々で、両手に持ったり、頭の上に持ったりしている。それぞれが持つ「権利」の自由さを表している。

〔説明、終わり〕

【28ページ】「合理的配慮」が実現されなかった事例

「合理的配慮」は提供することが法律で義務化されており、正当な理由なく断ることは、「差別的扱い」に当たります。しかしながら、いまだに間違った対応も多く見られます。利用者との対話をしなかった、つまり一方的に断ってしまった、利用者の要望をきちんと聞かずミュージアムだけの都合で決めてしまったなど、「合理的配慮」への理解が足りないために、その人の権利が守られないということが見受けられます。ミュージアムでよく見られる、「合理的配慮」を実現するうえでNGとされる事例を見ていきましょう。

〔イラストの説明〕

NGと書かれた紙を手に持つ人物。

〔説明、終わり〕

設備のハード、ソフト面がないことを理由に断るケース

「大人用オムツ替えができる設備がない」

「手話通訳の手配はできない」

「メールアドレスで対応できる窓口が設定されていないため、対応できない」と断った

「なになにがないから対応できない」と既存の設備がないことを理由に断るのではなく、「違う方法でなら対応できるかもしれない」と、ミュージアムに「あるもの」で工夫して考え、提案してみましょう。

【29ページ】ルールの変更を検討せずに断るケース

「作品は触れません」

「大型のエレベーターは一般の方は使用できません」

「前例のないことだから」と断った

ミュージアム側が「なになにをしたことがないからできない、またはしない」ではなく、利用者側が安心してミュージアムを利用できるように、既存のルールを変更、調整することで改善できる点を模索してみましょう。

個別のニーズへの対応がされないケース

「一人に対して特別対応ができない」

「他の利用者に同様の対応ができない」という理由で断った

障害がある人への対応は、その人の症状や状況により異なります。どの困りごとも、個別性の高いケースに対応するのが合理的配慮です。「全員に同一の対応をする必要がある」という考えはやめ、機会の公平性を達成するために個別のニーズへの対応をしていくことが求められています。

【30ページ】だれもがミュージアムを楽しむ「権利」を守るために

〔製作者注:31ページの図について、本文の前に説明を入れる。注、終わり〕

〔31ページの図の説明〕

「人権に関する法令とミュージアムの関係」を表した図。基本的人権の保障が美術館、博物館、水族館、動植物園、科学館などのミュージアムや文化施設につながる流れが示されている。

一番上には憲法13条、14条、25条、そして26条とそれぞれ保障されている権利の内容が書かれている。「個人の尊重、幸福の追求」、「法の下の平等」、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、「ひとしく教育を受ける権利」がミュージアムや文化施設に直接関係する複数の法律につながることを、大きな矢印で指し表している。ミュージアムや文化施設に関係する法律として、「障害者基本法」その後に制定された「障害者差別解消法」や、「文化芸術基本法」さらに後に制定された「障害者文化芸術活動推進法」が挙げられている。そして最も重要な法律として赤字で表されているのが「教育基本法」「社会教育法」「博物館法」の3つである。

憲法と関連法律の間の段には、「世界人権宣言」が挟まっており、法律の内容に関与していることを表している。「世界人権宣言」の例としては、「国際人権規約」、「障害者権利条約」、「女性権利条約」、「こども権利条約」の4つを挙げている。

〔説明、終わり〕

ミュージアムと人権の保障

「合理的配慮」に対応することは、単に法律を守るためではなく、その人のミュージアムを楽しむ権利を守ることです。一般的にはあまり意識されることがないのですが、公共(カタカナ表記で、パブリック)の役割が求められているミュージアムは、人間の権利とも密接に関わっているのです。この「ミュージアムで人権を守る」という基本的な姿勢の背景にあるいくつかの法律や条約などを見ていきましょう。

31ページの図は、基本的人権の保障とミュージアムとの関係を示したものです。まず、ミュージアムについて定めた博物館法は元をたどると日本国憲法第26条につながります。このことから、「だれもが教育を受ける権利(すなわち、教育権)」を保障することがミュージアムの大きな目的となっていると言えるでしょう。また、文化芸術基本法では「だれもが文化を享受する権利(すなわち、文化権)」について触れていますが、これは憲法第25条「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(すなわち、生存権)」に由来すると言われています。障害者差別解消法もまた、障害者の権利擁護という観点から憲法第13条や第14条などに基づいています。つまり、「基本的人権の保障」という視点において、すべて共通しているのです。

さらに、「条約」も法律や憲法との関係性において重要な意味をもっています。日本が批准した障害者権利条約などは憲法の 【31ページ】 下にあり、法律の上位に位置付けられています。

その中でも代表的なのが「世界人権宣言」です。これは、あらゆる人権の基本的な方針を明文化したものですが、この方針に基づいて国際人権規約、女性権利条約、こども権利条約、障害者権利条約などが採択されました。日本で障害者差別解消法の制定が実現できたのも、障害者権利条約がつくられたという背景があるからなのです。「世界人権宣言」などのこうした国際人権法は、ICOM(読み方は、イコムまたはアイコム。正式名称は、International Council of Museums。日本語で、国際博物館会議)のミュージアムの定義をはじめとした国際標準(カタカナ表記で、グローバルスタンダード)の設計にも大きな影響を与えています。

このように法的な観点から見てみると、ミュージアムと人権の保障は切っても切り離せない関係にあると言えるでしょう。

【32ページ】公平性(英語で、Equity)と平等性(英語で、Equality)の違い

〔製作者注:33ページのイラストについて、本文の前に説明を入れる。注、終わり〕

〔33ページのイラストの説明〕

頭上にある果物の実に手を伸ばそうとしている3人の人物がおり、届くように対応していることを表した「EQUITY(日本語で、公平性)」のイラスト、対応しているけど届いていない状態を表している「EQUALITY(日本語で、平等性)」のイラストの2種類が比較できるように描かれている。

背が高い人、中くらいの人、低い人と背の高さに違いがある3人の人物に対し、EQUALITYの図では3人とも同じ高さの台が用意されている。それにより、背の高い人は果物に手が届き笑顔になっているが、残り2人は届いていないため悲しい表情をしている。EQUITYの図では3人の身長に合わせた台が用意されているため、全員果物に手が届き、笑顔になっている。

〔説明、終わり〕

「合理的配慮」を理解するにあたり重要な考え方となるのが、「公平性(Equity)」です。この概念は、「平等性(Equality)」と間違えられることが多いため、その違いについて考えていきます。

ミュージアムはだれに対しても開かれていることが原則なのですが、現実は違います。「当たり前」に行くことや、楽しむことができない人もいます。その手前で困っている人がいること、その人たちの困りごとの状況もさまざまだということが、8つのケースからもわかると思います。「行きたい」と思ったときにすぐに行かれないということは、「ミュージアムに行こう」とするときの最初のスタートラインが、当たり前に行かれる人と異なっている、ということなのです。

スタートラインの差を埋めるには、どのようにしたらよいのでしょうか。そこで大事になる考え方が「機会の公平性」です。

33ページのイラストを見てください。状況の異なる3人が果物を取るという目的を達する状態をつくることが「機会の公平性」と言えます。

今度はミュージアムを例に考えてみましょう。状況の異なる3人がミュージアムへ行こうとしたときに、それぞれ困りごとがあり、3人に同じ対応をしてもミュージアムにたどり着けません。つまり、「平等に」対応するのでは、全員が「ミュージアムに行く」という目的が達せられません。そこで、3人それぞれに対し「合理的配慮」を提供します。この「公平な」対応により、だれもがミュージアムに行く状態を実現することができるのです。

「公平性」において大事なのは、「あらゆる人に同じ対応をする」ことではなく、「だれもが目的を達することができるように、公平な土台に立つ機会をつくる」ことです。

ミュージアムを利用する機会自体が限られている不公平な状態をなくすために「合理的配慮」が必要です。たった一人からでも、「ミュージアムに行きたいのでこういう対応をお願いしたい」という意思の表明があり、もしそこに社会側がつくっている障壁があるのなら、その一人が来館できるように 【33ページ】 社会側で対応することが責務であると言えます。それは、その一人の「ミュージアムに行く、ミュージアムを楽しむ」という、だれもが等しくもっている「権利」を尊重するために必要なことです。

世界人権宣言の第27条には、このような権利が書かれています――

だれにでも、絵や文学や音楽を楽しみ、科学の進歩とその恵みをわかちあう権利があります。

(条文訳は、谷川俊太郎とアムネスティ日本)

この条文には、だれもが人間として、文化を享受する権利をもつことが示されています。こうした人間の権利(カタカナ表記で、ヒューマンライツ)について、日常生活の中では意識することも少ないかもしれません。しかし、共生社会を実現していくためには、人間の権利を改めて認識し、だれにとっても尊厳が守られる環境を日々つくっていくことが大切です。

開かれた公平な場であるミュージアムもまた、善意や思いやりではなく、「合理的配慮」というプロセスを通して、あらゆる人びとの権利を守ることが求められているのです

【34ページ】参考文献・ウェブサイト

〔製作者注:11件を挙げている。注、終わり〕

1 川島聡、飯野由里子、西倉実季、星加良司『合理的配慮 対話を開く、対話が拓く』(有斐閣、2016年)

2 中村美帆『文化的に生きる権利 : 文化政策研究からみた憲法第二十五条の可能性』(春風社、2021年)

3 星加良司『障害とは何か-ディスアビリティの社会理論に向けて』(明石書店、2007年)

4 外務省「障害者権利条約」パンフレット

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page25_000772.html

5 公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

https://www.carefit.org/social_model/

6 公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本「世界人権宣言」

https://www.amnesty.or.jp/lp/udhr/

7 仙台市 障害理解促進・啓発 仙台市が発行している各種パンフレット

https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/panfu/daremogakurashiyasuimachi.html

8 東京都都市整備局 建築物のバリアフリーの取組について

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/

9 内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

10 NHK福祉情報サイト「ハートネット」

「合理的配慮」がよく分かる 考え方と具体例(2023年8月28日公開)

https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/843/

11 福祉をたずねるウェブマガジン「こここ」

こここスタディ Vol.18「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか?

インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説(2023年12月15日公開)

https://co-coco.jp/series/study/reasonable_accommodation/

【35ページ】「DEAIリサーチラボ(読み方はであいリサーチラボ)」とは

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター(略称は、NCAR。アルファベット表記でエヌシーエーアール。読み方は、エヌカー)は、「アートをつなげる、深める、拡げる」をキーワードに、国内外の美術館、研究機関をはじめ社会のさまざまな人々をつなぐ新たな拠点として2023年3月に設立されました。アートを通して私たちだれもが新しい価値や可能性を見出せる未来をめざし、さまざまな事業を行っています。国際的な動向を視野に入れつつ、専門領域の調査研究(リサーチ)、国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アクセシビリティの推進、アーティストの支援などに取り組んでいます。事業のひとつである「アクセシビリティの推進」の一環として、2023年8月に「DEAIリサーチラボ(読み方はであいリサーチラボ)」を発足しました。頭にある「DEAI」とは、以下の4つの単語の頭文字をつなげたアクロニム(漢字表記で、略語)です。

1 Diversity、日本語で多様性

2 Equity、日本語で公平性

3 Accessibility

4 Inclusion、日本語で包摂性 (読み方は、ほうせつせい)

「DEAIリサーチラボ」では、世界的な潮流にもなっている、このDEAIの理念についてリサーチするとともに、日本のミュージアムのアクセシビリティの基準を底上げするための具体的な方法や要件を検討しています。2023年度は、4人の外部有識者と3人の国立アートリサーチセンター研究員によって構成し、国内のミュージアムにおける「合理的配慮」について調査しました。

2023年 令和5年度ラボメンバー

〔製作者注:7名の氏名と、所属先、肩書きが五十音順で書かれている。注、終わり〕

1 伊東俊祐(NCAR客員研究員)

2 亀井幸子(元徳島県立近代美術館エデュケーター)

3 柴崎由美子(NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事)

4 鈴木智香子(NCAR研究員)

5 髙尾戸美(元多摩六都科学館特別研究員・多文化共生コーディネーター)

6 髙橋梨佳(NPO法人エイブル・アート・ジャパン「みんなでミュージアム」事務局)

7 中野詩(NCAR研究補佐員)

ラボメンバーによる「DEAI 調査レポート」を公開中!

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/accessibility/post2024-666.html

【36ページ】奥付

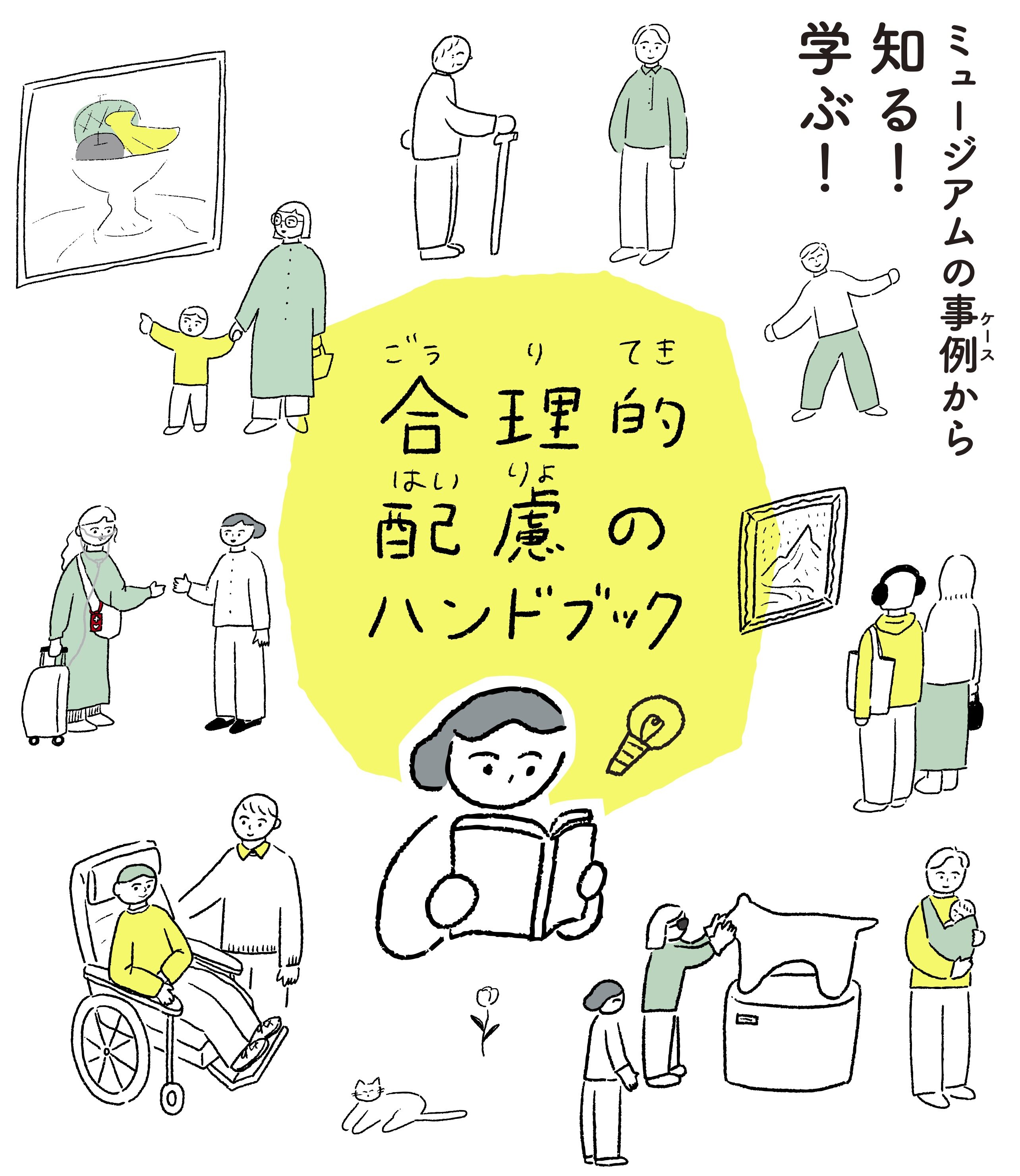

ミュージアムの事例(ケース)から知る!学ぶ!

合理的配慮のハンドブック

企画・制作 独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター

執筆 鈴木智香子(国立アートリサーチセンター研究員)、伊東俊祐(国立アートリサーチセンター客員研究員)

編集 米津いつか

デザイン 栗谷川 舞

イラスト いそのけい

発行 独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター

所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア2F

メールアドレス info.learning@artmuseums.go.jp

発行日 2024年3月31日 初版、2024年5月20日 第2版

本冊子に掲載されているテキスト、図版等を無断で複写、複製、転載することを禁じます。

Copyright ©2024 National Center for Art Research, Japan

ISBN978-4-911341-01-8

【裏表紙】

国立アートリサーチセンターのロゴ

〔ここまでハンドブック本体の内容〕

ハンドブックの8ページから25ページまでの音声読み上げ用テキストに戻る場合は、以下のリンクをクリックしてください。

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2495.html

ハンドブックの概要説明から7ページまでの音声読み上げ用テキストに戻る場合は、以下のリンクをクリックしてください。

https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2469.html

音声読み上げ用テキスト 執筆・編集:鈴木智香子、米満香菜(NCAR)

制作協力:NPO法人エイブル・アート・ジャパン