【シンポジウム開催報告】NCARシンポジウム 003 美術館のアクセシビリティ― 共生社会に向けて、対話のある“合理的配慮”とは?(2024年9月23日開催)

執筆者:深井佐和子(SW_/編集者)

後列左より、日比野 克彦、鈴木 智香子、稲庭 彩和子、伊東 俊祐、片岡 真実、白木 栄世

前列左より、松山 沙樹、光島 貴之、栗原 剛、柴崎 由美子、カミジョウミカ

撮影:斉藤 有美

国立アートリサーチセンター(NCAR)は、2024年9月23日に国立新美術館講堂にてNCARシンポジウム003「美術館のアクセシビリティ― 共生社会に向けて、対話のある“合理的配慮”とは?」を開催しました。

アクセシビリティ(Accessibility 誰もが利用しやすいこと)は、多様な人びとが互いを尊重し共に生きる共生社会を作る上で欠かせない要素です。2023年4月に施行された改正博物館法で「博物館を円滑に利用するための配慮」という文言が使用され、2024年4月に施行された改正障害者差別解消法では「合理的配慮」の提供が全事業者に対し義務化されました。障害のある人と美術館などの事業者とが、その人のニーズを知り、困りごとの解決策を調整し実施に至るのが「合理的配慮」です。

本シンポジウムでは、美術館が置かれている背景と現状を踏まえ、具体的な事例を紹介しながら、誰もが美術館を利用しやすい場とするにはどのように「合理的配慮」を実現すればよいかを、美術館に勤務する人たち、障害のある人たち、そしてそれらを繋ぐ中間支援組織であるNPO団体の視点も交えて共に語り合いました。本稿では、本シンポジウムで議論された主な内容をご紹介します。

★アーカイブ動画は以下のURLよりご覧ください。クリックするとYouTubeに遷移します。

(https://youtu.be/3i99pKvmnOc/)

「合理的配慮」とはどのようなことか?

- 「誰もが公平に楽しめる美術館」の実現を目指して

対話のある合理的配慮とは何か?

- ケーススタディ 1

見えない方とともに ——京都国立近代美術館の事例 - ケーススタディ 2

聞こえない方とともに ——森美術館の事例 - ケーススタディ 3

外出が難しい方とともに ——「みんなでミュージアム」の事例

拡大する美術館の役割

冒頭に片岡真実センター長より、設立から一年が過ぎたNCARの活動実績の紹介と共に、2022年国際博物館会議(ICOM註)で採択された新しい美術館の定義について紹介がありました。「ミュージアムは一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む。倫理的かつ専門性をもってコミュニケーションを図り、コミュニティの参加とともに博物館は活動し、教育、愉しみ、省察と知識共有のための様々な経験を提供する」という一文が指し示すように、美術館が従来の活動に加えて、現代の社会に接続する役割を認識し、より多様な人びとに開いていくことが重要であると再定義された、と述べました。この定義に続いて、2024年4月に施行された改正障害者差別解消法の合理的配慮の全事業者に対する義務化 によって、美術館の理想的なあり方をどのように探求していけるかについて改めて議論することが必要であり、本シンポジウムがその機会となる、と語りました。

「合理的配慮」とはどのようなことか?

続いてNCARラーニンググループ研究員の鈴木智香子、客員研究員の伊東俊祐より本シンポジウムについてのイントロダクションがありました。NCARでは誰もがアートを楽しめるように美術館へのアクセシビリティを高める事業を推進しており、これまでに主に発達障害のある人やその関係者が活動の見通しを立てる社会学習ツール「ソーシャルストーリー」の制作や、「手話で楽しむ美術館コレクション」、『合理的配慮のハンドブック』の制作などを行っています。そもそも「合理的配慮」とはどのようなことなのか、ハンドブックの内容をもとに改めて説明がありました。

「誰もが公平に楽しめる美術館」の実現を目指して

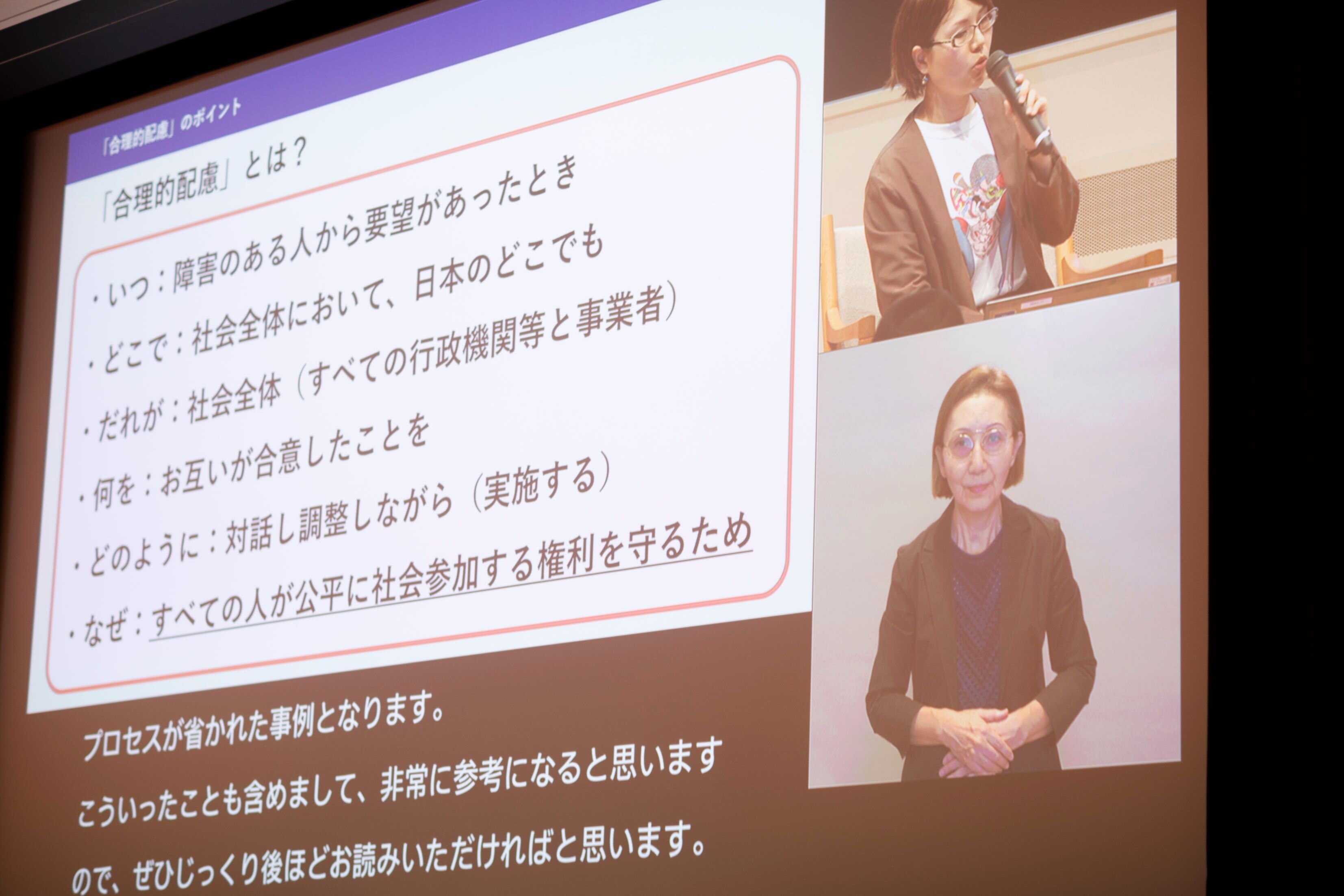

まず「合理的配慮」を「いつ・どこで・誰が・何を・どのように・なぜ」をキーワードに読み解きます。「いつ」は、障害のある人から要望があったとき、「どこで」は、社会全体において。「誰が」は、社会全体(すべての行政機関や事業者)が行うものです。「何を」は、要望を出した障害のある人と、それを受けた事業者の双方が合意した内容。「どのように」は、対話し、調整しながら実施することであり、目的そのものである「なぜ」は、すべての人が公平に社会参加する権利を守るため、ということが改めて共有されました。

では、「合理的配慮」を実現するためには何をすべきか。それを探るために、まず障害はどこにあるのか、社会的障壁を取り除くにはどうすればよいのか、という視点から実例を交えた説明が行われました。環境の整備と合理的配慮、この両輪が揃って初めて「誰もが公平に楽しめる美術館」が実現する。それには運営側・事業者側だけでなく、当事者や周囲の人びとのアプローチにも工夫が求められます。その理解を深めるために、すでに実践されている3つのケーススタディが紹介されました。対話を通じた合理的配慮とは何か、それぞれのケースから読み解いていきます。

対話のある合理的配慮とは何か?

ケーススタディ 1見えない方とともに ——京都国立近代美術館の事例

京都を拠点に活動する光島貴之氏は、美術家であり、視覚障害を持つ当事者として、作家活動と共に、市民団体「ミュージアム・アクセス・ビュー」(2002年~2022年)をはじめとする視覚障害者の美術鑑賞機会の拡大に関する活動を長年行ってきました。大きなきっかけとなったのは、1992年に京都国立近代美術館で「イサム・ノグチ展」が開催された際、彫刻を触って鑑賞したいと思ったことでした。美術館に一度は断られましたが、諦めずに二度目の連絡をして実現に至った話などの体験談を交え、当事者側からのアプローチの重要性を語りました。京都国立近代美術館では、「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」(2017年~)として、視覚障害者向けの作品鑑賞ツール「さわるコレクション」の制作や、視覚障害者と障害のない人が一緒にアートを鑑賞する会を開催するなど、当事者と対話をしながら実践を重ねてきました。プログラムの立ち上げを行った京都国立近代美術館の研究員・松山沙樹氏は、こうした実践を通じ、見える人と見えない人の相互の気づきや作品の魅力を新たに発見できると述べました。一方で、プログラムを行うたびに参加者からさまざまなフィードバックを受け取り、美術館側も学びながら改善点を探るための対話や意見交換の場を作ることの大切さを実感しているとも語りました。

ケーススタディ 2聞こえない方とともに ——森美術館の事例

東京・六本木ヒルズの森タワー最上階に位置する森美術館は、「文化都心」という森ビルの新しい都市開発モデルの象徴として、2003年に開館しました。まちづくりの一環として設立されたこの私立美術館 のミッションの1つは、広くコミュニティに浸透することです。そのため、展覧会だけでなく多様なラーニング・プログラムを展開しており、その中には視覚・聴覚障害者を対象としたアクセスプログラムが含まれています。

2013年から「手話ツアー」に参加している栗原剛氏は、最初は参加者として、今ではモデレーターの立場から、プログラムに積極的に参加することで、他者を知り意見を交換する重要性を学んできたこと、そして美術館が個人との関係を築く大切さについても語りました。初期からプログラム運営を担当している森美術館ラーニング・キュレーターの白木栄世氏は「美術館や地域の空間で五感を刺激する実体験を提供し、作品の背景にあるストーリーや文脈を理解することで、同時代の作家が作る現代アートを多くの人びと に届ける」という森美術館のビジョンを共有した上で、障害者向けのアクセスプログラムを含む鑑賞者サポートプログラムの充実は不可欠だと述べました。それを実現するため、イベントの実施だけでなく、告知や当日の受付、サイン表示、非常時対応が十分にケアされているか、また参加者の意見共有の場があるかなどを意識しているということでした。より包括的なプログラムの実施を通じて、障害者への対応だけでなくあらゆる人に美術館を開かれたものにしていくことが理想であると語りました。

ケーススタディ 3外出が難しい方とともに ——「みんなでミュージアム」の事例

柴崎由美子氏が代表を務めるNPO法人エイブル・アート・ジャパンは、1995年から「社会の芸術化、芸術の社会化」をキーワードに障害のある人たちの表現活動を支えてきました。障害のあるアーティストの作品を社会に発表し、仕事に繋げることを支援する組織エイブルアート・カンパニー(2007年〜)や、障害のある人びとがさまざまな社会的な障壁を超えてミュージアムを利用できるようになることを目指すプロジェクト「みんなでミュージアム」(2021年〜)などさまざまな活動を行っています。エイブルアートに所属するアーティスト の一人であるカミジョウミカ氏は難病のため長年車椅子で生活しており、外出が難しい状況です。2024年には横浜トリエンナーレの公式プログラムとして、身体的・精神的な障害を含む様々な理由で外出が困難な人のための オンライン美術鑑賞会が開催され、カミジョウ氏はファシリテーターの1人を務めました。芸術祭など美術館以外の場所でのアート展示は、会場の性質上車椅子でのアクセスが難しいことも多く「オンラインでの鑑賞会では、作品の細部まで楽しめたうえ、全国各地から参加した人びととの意見交換を通じて新しい出会いもあり、本当に楽しめました」とカミジョウ氏は語りました。長年活動を牽引してきた柴崎氏は、こういった活動をさらに広げるために今最も求められていることは、コーディネーターなどの人材育成、市民とミュージアム側のネットワーク形成、そして美術館や博物館、芸術祭などとの連携である、と強調しました。「合理的配慮」についてどのように着手すべきか迷う運営側に対して、ミュージアムがある場所・地域のネットワークの中で話し合いと実践を着実に重ね、意見を交換することの重要性を改めて訴えました。

リフレクション(ふりかえり・意見交換)

ここで前半のふりかえりが行われました。来場者はランダムに4名1組となり、事例紹介で特に印象に残った点や「自分が実践できそうなアクション」を手元のカードに記入し、それをもとに周囲の人びとと意見交換を行いました。会場には美術館・博物館関係者のみならず、団体職員や教員の人びと、障害者団体の関係者、また障害を持つ当事者も参加しており、意見交換が活発に行われ、それぞれの課題や実践事例を共有する貴重な機会となりました。

パネルディスカッション「対話のある合理的配慮の鍵は何だろう?」

後半では、パネルディスカッション「対話のある合理的配慮の鍵は何だろう?」が開催されました。はじめに、東京藝術大学学長であり、障害者文化芸術活動推進有識者会議の座長を務める日比野克彦氏がこれまでの議論に対する所感を述べました 。日比野氏は「世間一般で言われるアクセシビリティと、美術館における合理的配慮は少し異なる点があるのではないか。美術館だからこそ、より先進的な取り組みができ、社会全体の気づきにつながる役割を果たすことが可能だと思う」と述べました。また「『アートを見たい』 というワクワクする気持ちが前提にある(その人のなかに生じる)ことが重要で、その中には『美術とは何か?』という大きな問いが潜んでいる」という視点を示しました。

続いて、会場で集められた参加者のカードから、いくつかの意見が紹介されました。「アートは違いを包括する力を持っている」「アートを通じて他者を知る」といった言葉が印象に残ったという声や、各事例において、美術館や事業者側と障害のある当事者との対等な対話が新鮮だったという意見が寄せられました。

特に「ケーススタディ 1」の具体的な体験談で共感を呼んだ光島氏は、「『合理的配慮』という言葉自体には曖昧さや物足りなさがあり、権威性も感じる」と指摘しました。そして、「提供する側・受ける側という関係性ではなく、知らない者同士が同じ地平で語り合う場を作ることが重要であり、当事者側からのアプローチも欠かせない」と強調しました。また、「美術館側の取り組みだけでなく、学校や教育現場と連携し、人びとが『美術館に行きたい!』と思うような工夫が大切」と述べました。

森美術館の手話ツアーに10年にわたって参加し続けてきた栗原氏は、参加者から企画の参画者という立場に変わり、アートを通じて他者を知ることの大切さを学んだと述べています。しかし同じ障害を持つ人でも、できることやニーズは一人ひとり異なるため、最初から完璧な「合理的配慮」がされたプログラムはありえない、だからこそ事業者側はフィードバックをオープンに受け入れ、改善を重ねることが重要だと語りました。

エイブル・アート・ジャパンの柴崎氏は、活動開始から30年を経て、NCARのような公的機関がこうしたシンポジウムを開催するようになったことに対して、非常に感慨深いと前置きした上で、最大の課題は、当事者の語り手が少ないことだと指摘しました。体験を語れる当事者を育て、それぞれの地域からリーダーを輩出するためには人材の育成が最も必要、と強調し、学び合える場の魅力を継続して語り合えるコミュニティを作ることの重要性を述べました。美術館に求めることは?という投げかけには、「わかりやすい手段や近道はなく、時間がかかる挑戦であるという認識を持って相手と呼吸を合わせながら進めていくこと」と答えました。

また、美術館の組織体制についても話題に上がりました。 片岡真実センター長は「ミュージアムは学芸部門と総務部門 だけでなく、もっと多様で専門的な知見をもって対応していくことが求められている。合理的配慮やアクセシビリティへの対応は教育普及部門だけの仕事ではなく、領域を横断して議論されるべき課題です。また、『合理的配慮』という言葉に関して、『想像力のある対話』あるいは『愛のある対話』といった表現の方が、より浸透していくのではないかと思います。」と語りました。

それに対し、日比野氏は「アートと『合理的』という言葉は本来、相反するものであると言えるが、今回使われている『合理的配慮』という言葉は、現時点で考えられるアクセシビリティのさらなる先を目指すプロセスの一環として生まれたもの。美術館の役割は時代に合わせて常に変化していくと思うので、きっと言葉もそれに応じて変わっていくであろう。また、美術館の存在や役割は場所や地域によって異なるため、それぞれの美術館で実践する際も同じようにはいかない。現在地から、どのように変化していくかが重要。それぞれの地域の教育における多様性の拡大や人材育成について念頭に置きながら、長い時間をかけて社会をよくしていくことが、長期的に見て合理的なアプローチになっていくのではないか。」と語りました。

まとめ

3つのケーススタディとディスカッションを通して、各団体や当事者の実感や経験談を伺うことができただけでなく、当事者個人と美術館の関係性についても学びの多い機会となりました。また、ディスカッションでは、それぞれの立場の人びとが認識している今後の課題を共有することで、合理的配慮の実践についての共通の課題が浮き彫りになりました。施設単体や個人の問題を越え 、人材育成、教育や、社会全体のケアの必要性、アートの社会的価値など、美術館における合理的配慮の実践がよりインクルーシブな社会を実現する活動につながることが共有されました。

改めて、「合理的配慮」とは

本シンポジウムでは、「合理的配慮」という概念について、美術館、事業者、そして当事者がどのように理解し推進していくべきかについて、言葉の成り立ちから実践例まで、さまざまな角度から活発な議論が交わされました。この言葉は、事業者や当事者だけでなく、一般社会にとってもまだ馴染みのないものですが、すべての人が美術館が持つ資源にアクセスできるようになるためには、人びとの継続的な対話の場が不可欠です。来場者が「リフレクション」で記載したカードの中で最も多く挙げられた言葉は「対話」「聞く」「参加」でした。これらの言葉が示す通り、当事者の意見に耳を傾け、意見を交換し、実際に参加するという行動を継続することが美術館のアクセシビリティを考える上での鍵であり、その重要性を改めて認識する場となりました。

註

*ICOM=International Council of Museums 国際博物館会議

博物館の進歩発展を目的として創設された国際的な非政府組織

ICOM日本委員会ウェブサイト(https://icomjapan.org/about/)より抜粋

シンポジウム概要:

日時:令和6 (2024)年9月23日(月・休) 14:00~17:00

会場:国立新美術館 3階 講堂(東京都港区六本木7-22-2)

主催:独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター

本シンポジウムはOKETA COLLECTIONのご支援を受けて開催しました。

プログラム:

司会:一條 彰子(NCARラーニンググループリーダー)

開会挨拶:片岡 真実(NCARセンター長)

趣旨説明:鈴木 智香子(NCAR研究員)、伊東 俊祐(NCAR客員研究員)

ケーススタディ

進行:稲庭 彩和子(NCAR主任研究員)

1. 見えない方とともに ——京都国立近代美術館

松山 沙樹(京都国立近代美術館 研究員)

光島 貴之(美術家・鍼灸師)

2. 聞こえない方とともに ——森美術館

白木 栄世(森美術館ラーニング・キュレーター)

栗原 剛(森美術館「手話ツアー」参加者)

3. 外出が難しい方とともに ——「みんなでミュージアム」

柴崎 由美子(NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表)

カミジョウミカ(アーティスト・「みんなでミュージアム」参加者)

リフレクション(ふりかえり・意見交換)

パネルディスカッション「対話のある合理的配慮の鍵は何だろう?」

モデレーター:稲庭 彩和子、鈴木 智香子

パネリスト:日比野 克彦(東京藝術大学学長、障害者文化芸術活動推進有識者会議 座長)、

光島 貴之、栗原 剛、柴崎 由美子、片岡 真実、伊東 俊祐

閉会

シンポジウムの概要はイベントページ(https://ncar-cms.artmuseums.go.jp/events/other/post2024-1396.html)をご覧ください。