講演

鑑賞と感情

「不寛容の時代」と美術/アート

- 講師:

- 神野真吾(じんの しんご | 千葉大学教育学部 准教授)

- 講師略歴:

- 1993年東京藝術大学大学院修了、東京大学社会情報研究所(現情報学環)研究生を経て、1995年より山梨県立美術館学芸員として「現代美術百貨展」(2000年)、「新版日本の美術」展(2002年)などの現代美術展を企画。2006年より現職。WiCAN(千葉アートネットワーク・プロジェクト)を主宰。

講演要旨: 以下は神野氏の講演を大幅に要約、再構成したものです(編集部)

はじめに

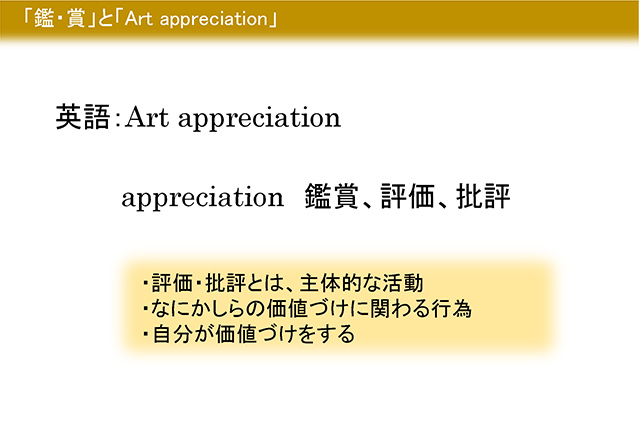

今日は2つのことについてお話をします。ひとつは、日本語でいう「鑑賞」と英語の「Art appreciation」とは、実は大きな違いがあるという話です。こちらは鑑賞教育の基本的な枠組みを理解するために重要なので、毎年お話ししています。

そして2つ目が、社会的課題との関わりから鑑賞を考えるために重要な「鑑賞と感情」をテーマにした話です。作品を前にして生じる感情の働きと現代社会の問題を絡めながら、鑑賞のもつ社会的な価値、意味について話をしたいと思います。

「鑑・賞」と「Art appreciation」──鑑賞の2つの価値

鑑賞という言葉を英語に置き換えると「Art appreciation」となります。「appreciation」には、日本語で言う鑑賞の意味もありますが、評価とか批評というニュアンスが強く含まれています。評価、批評というのは主体的な活動であり、「Art appreciation」は「私」という存在が意欲的に価値づけに関わることを意味します。

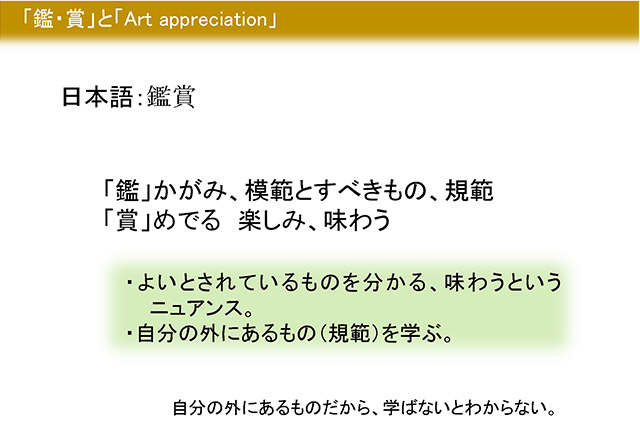

一方、日本語の鑑賞は、「かがみ、模範とすべきもの、規範」といった意味をもつ「鑑」という字と、「めでる、楽しみ味わう」といった意味をもつ「賞」という字からなる言葉で、「よいとされているものをわかる、味わう」という意味です。踏み込んで言うなら、自分の外にあるもの、社会的に合意されている「美的規範を学ぶ」ことで、すでに「社会的によいとされているものをわかる、味わう」ということになります。

美術評論家のハーバート・リード(1893〜1968)は『芸術による教育』という著書の中で「芸術を教育の基礎とするべきである」とし、①「人はその人自身になるように教育されるべき」、そして②「人はその人自身でないものになるように教育されるべきである」と述べています。①は自分自身の価値観をもって自己表現をすることであり、鑑賞との関わりで言えば、「Art appreciation」の概念、つまり意味生成の学びを意味しています。②は自分がもともと持っていなかったものを学ぶことによって身につけることを指し、文化の学びとしての鑑賞を意味していると言えます。自分自身の感じ方や考え方を表せることと、自分以外の他者から学び、自身を変容させていくこと、この二つのことを美術を通して学べるのだと言っています。

ただしこの2つは全く分離しているのではありません。たとえば他者の文化に触れ、それを学ぶことで、自ら新たな意味や価値の生成を行う場合もあります。つまり私という人間を形成しているものが、新しい経験や体験をし、知識を増やしたりすることによって変わっていき、その変化した私の解釈と、それ以前の私の解釈では違ってくるはずだからです。

鑑賞の授業を行なうときは、鑑賞という言葉の2つの意味の違いとその関わりを認識することが重要だと思います。

不寛容な私たちの社会

ここから本日のメインテーマである「鑑賞と感情」についてお話します。「“不寛容の時代”と美術/アート」、というサブタイトルをつけていますが、今私たちの社会は不寛容な時代に入っていると言われています。アメリカではトランプ政権のもとで、移民などに対して社会が不寛容になっていると言われていますし、日本国内ではマイノリティの人たちへのヘイトスピーチをはじめ、気に入らないことや不愉快なこと、自分たちとは違う考えやあり方に対して、多くの人たちがそれを叩くというような傾向も見られます。

美術関係の話でいうと、8月1日から開催されるあいちトリエンナーレは「情の時代」がテーマであり、「情報」の情と「感情」の情がキーワードになっています。ディレクターは美術の専門家ではない津田大介さんというジャーナリストが務めていて、社会的な課題を強く意識しているのだと思います。

※この講演の後に、あいちトリエンナーレでの「表現の不自由展、その後」の展示中止の事件が起こりました。

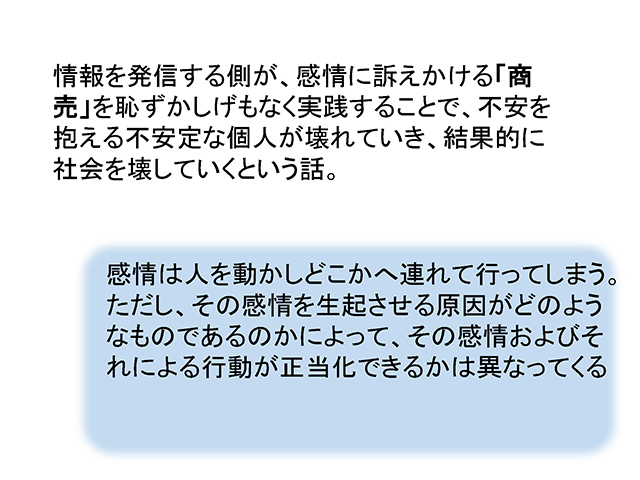

感情は人を動かしどこかへ連れていく

ではなぜこうした不寛容な状況が生じているのかというと、情報過多の中、個人でそれを情報処理することが容易でなくなり、見たいものしか見ない、聞きたい情報しか聞かないで済むネット環境が作られ、偏った思想や価値観が広範囲に伝播し、今の自分が持っているのとは異なる思想や価値観を理性的に受容することができず、感情に基づいて攻撃性に転じるという構造があるからだと言われています。そして経済など先行きへの不安や現状への不満を持つ人たちの感情にさらに強く訴えかけることで、不安を抱える不安定な個人は影響を受け極端に走って行きます。そして結果的に社会が分断されていくというわけです。

美術が引き起こす感情というのは、そんなに深刻なものではないと思われるかもしれませんが、たとえばナチスが行なった「退廃芸術展」では、今みなさんが優れた美術として扱っているゴッホやシャガールやカンディンスキーの作品が、堕落した価値のないものとして蔑まれ、一方でその展覧会と対となっていた「大ドイツ美術展」では、ドイツ戦士のたくましさ、ドイツ女性の美しさを写実的に理想化して表した作品が推奨されました。作品を通して人々の感情に訴えることで、理想とは異なる存在としてのユダヤ人への差別が正当化されました。

このように感情というのは、人を動かしどこかに連れて行ってしまいます。感情は誰もが持つものです。したがって、その感情を生起させる原因がどのようなものであるのかをチェックし、その感情およびそれに基づく行動が正当化できるかどうかを見ていかなければなりません。感情というのは行動の出発点です。それをその後のプロセスの中でどう扱っていくのかが、私たちが社会の中で他の人たちと共に生きていく上で非常に重要になるはずです。残念ながら今の日本の教育では、そのプロセスを鍛える機会があまりありません。

感情と美的判断

近代哲学の祖のひとりである I.カント(1724〜1804)は、私たちがある対象について美しいとか醜いとかを判断するとき、快不快の感情、心地いいか心地よくないかを根拠にしている、と言っています。

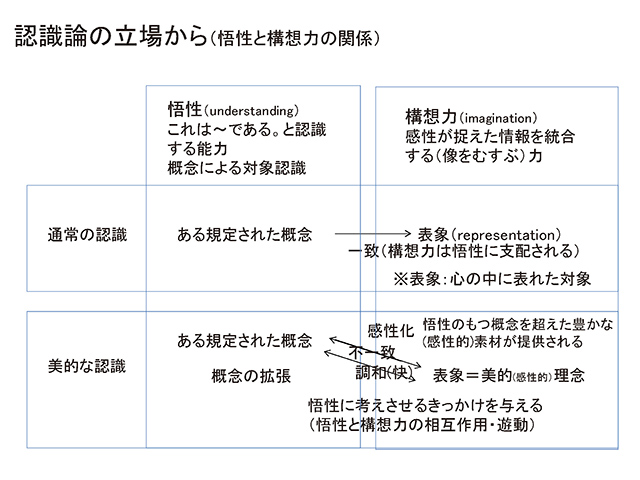

哲学用語では、対象を認識する能力を悟性(understanding)といい、感性が捉えた情報を統合して像を結ぶ力を構想力(imagination)といいます。通常は、規定されたある概念と心の中に現れた表象は一致し、それによって我々は対象を認識しますが、美的(感性的)な体験をしたときには、概念と表象が一致しなくなり、認識としては不安定になります。ただし、その際に不安定だけれども快さを感じる時、私たちは美を感じている、と説明されています。たとえばバラを見たとき、「これはバラです」「ああバラだね」では終わらず、不安的な状態ではあるけれど、ある心的状況に置かれる。これが「美的体験」です。

これをAppreciationとしての鑑賞につなげて考えてみると、そうした状況は悟性に考えさせるきっかけを与えるものであり、そこから始まる解釈のプロセスによって私たちはもともと持っていた概念を変化させ、自分なりの意味づけをしていくことになるはずです。

感性情報と行動

もう少し新しい時代の別の研究領域を見ていきましょう。認知心理学者のダニエル・カーネマン(1934〜)は、人間の認知を、直感的で早い第1のシステムと、論理的でゆっくりした第2のシステムにたとえて説明し、「刺激によって人間の行動は決まってくる」と言っています。これを経済学に接続すると、どのような刺激が人々を購買活動に向かわせるのかを考える行動経済学になります。カーネマンはノーベル経済学賞を受賞しています。

さて、第1のシステムは、個性や好みのある主体であり(人によって大きく異なる)、そこには偏りがあります。人によって印象や感じ方が違うのは、それぞれが持っている知識や経験が異なり、さらにそれをどういう風に結びつけていくかについてもそれぞれ違いがあるからです。

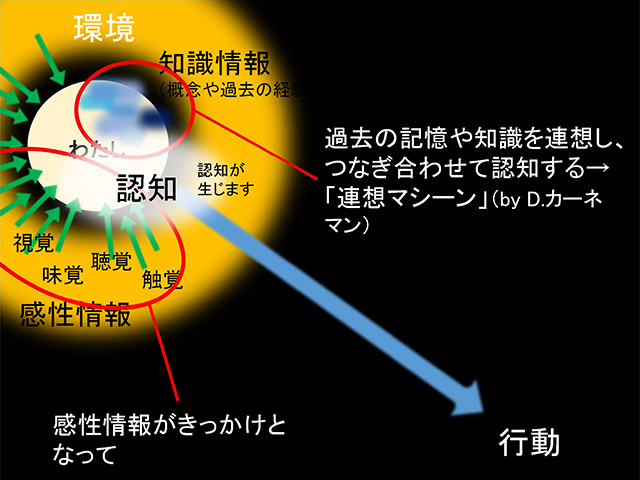

ある環境に身を置き。ある対象を前にした際、人はさまざまな感性情報を受けとっています。その人は知識情報も持っているので、過去の経験や概念といった知識情報と自分がその場で受け取った感性情報とが結びつけられて認知が起こり、その認知によって行動が起こります。つまり、ある環境に身を置いたとき、そこから得られた感性的情報をどう処理するかで人の行動は決定するので、どういう知識を持っているか、どのようにその知識を感じたこととつなげるのかによって、人の「認知→行動」のプロセスは異なってくる、というわけです。

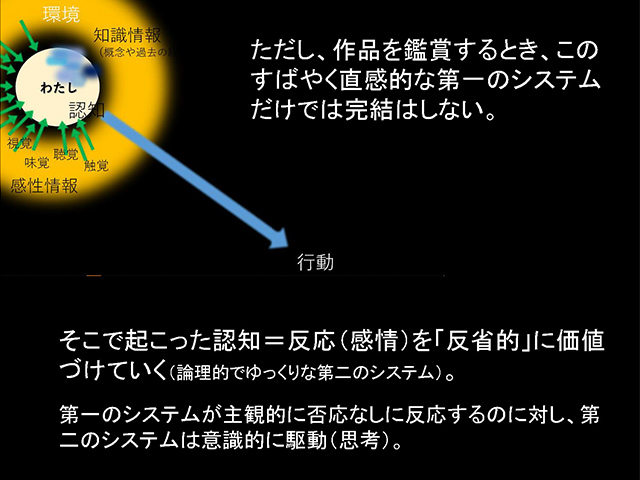

ところで、この研修のテーマである鑑賞は、感性情報への直接的な反応である「好き嫌い」だけでは終わりません。鑑賞には「好き嫌い」の次の段階があります。最初に起こった認知=反応(感情)に対し、なぜそういう風に感じたのかを考えたり、最初に感じたことが偏っている場合にはもう一度よく見て、また考えたり、思考というプロセスが生じるはずです。つまり論理的でゆっくりした第2のシステムが駆動し、「反省的に」その感性的な反応を価値づけていくわけです。

「気持ち悪い」とか「醜い」と思うような作品であっても美的に価値づけできるのは、好き、嫌いを超えて、なぜこんな表現をしているのかを考える第2のシステムがあるからだと言えるでしょう。

別の角度から見る「刺激と思考」

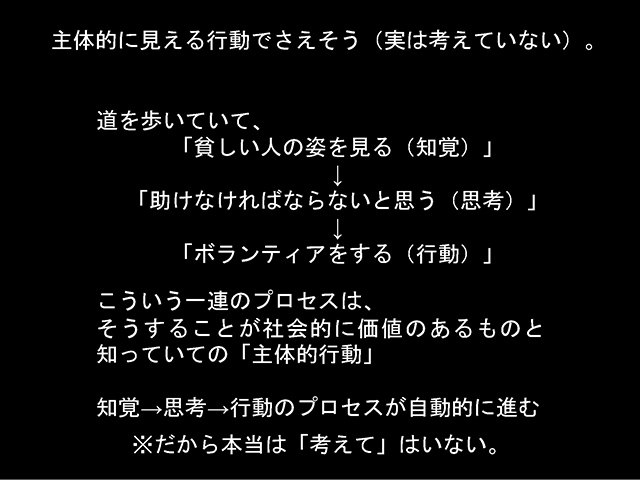

フランスの哲学者、ドゥルーズは「人間は基本的に考え(たく)ない動物」だと言っています。なぜ考えたくないかというと、ある程度の知識(概念)を身につければ、それを使い回すことで楽ができるからです。

たとえば、道を歩いていて、貧しい人の姿を見て(知覚)、助けなければならないと思い(思考)、手助けをする(行動)という一連のプロセスは、自分が主体的に動いているように見えるものの、そうすることが社会的に価値のあるものと知っている上での行動であり、知覚→思考→行動のプロセスが自動的に進んでいるだけで本当は考えていないというわけです。

鑑賞においても、「感想を書く作文の能力で成績がついてしまう」と言う先生がいますが、そう思ってしまうのは、自分が感じたことから意味生成を主体的に行なっていなくても、こういう作文が望まれているという思考から感想を書くことができるからなのでしょう。だから教師は、児童生徒が本当に考えざるを得ない状況を作ることも求められるわけです。

ではどんなとき人間は考えるかというと、ショックを受けて止むを得ず、仕方なくものを考えるとドゥルーズは言っています。人間は概念の枠組みに当てはまらないことやものに直面したときにショックを感じ、そこから考え始めるというわけです。

岡本太郎は「人に好かれるようなもんじゃなくて、なんだこれは!」というものが芸術だと言っていましたが、この言葉は本質をついた言葉だと言えます。「なんだこれは!」というショックの後に人は考え始めるのです。

感情の価値

西洋哲学では長く、感情というのは理性に対して劣るものと考えられてきましたが、それでも多くの思想家たちは、感情が始まりであることを指摘しています。

たとえばデカルト(1596〜1650)は、私たちが何かしらの対象と向き合ったとき、その中にある「新しさ」が「驚き」の感情として意識に表れると考えました。

またフランスの哲学者、マルブランシュ(1638〜1715)は、「私と世界の関係が「ちょうどよい」ものとして表れ」たものが感情なのだと言っています。感情というのは自分の状態を映すものであり、それは自分を知ることなのです。つまり、自分の中に起こる感情によって、自分がそれをどのように価値づけているのかがわかるということです。

感情は自分を映すものですが、そこには感情を生起させた原因としての情報があります。そして、その情報がどのような性質のものなのか、例えば正しいのか正しくないのか、それはどのようなことを背景としてあるのか、それを知ることによって、感情の後の反応は変わっていきます。知識や経験も違ういろんな人がいろんな考え方をする社会の中で、それぞれ違う感情が生じたときに、どういう態度をとるのかが問われています。

異なる考え方とどう向き合うか

アメリカのある美術館で行なわれた、教育目的で美術館訪問を行なうことの効果測定では、「批判的思考」「共感力」「寛容性」において大きな効果がみられたとの報告がされています。特に地方の学校や貧困地域の学校の生徒たちにおいて、より高い効果が見られたということです。

ここで出ている「寛容性」ですが、寛容とは、もともと17世紀の欧州において、1つの国家の中で複数の宗教が共存することはいかにして可能なのか、という問いから生まれた概念だと言われています。対立、分断をどのように乗り越えられるかという課題から生まれたものなのです。

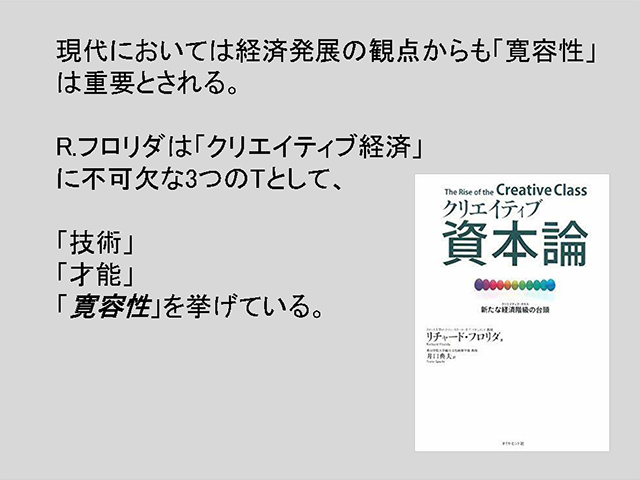

現代では、経済発展の観点からも寛容性はとても重要だとされています。アメリカの経済学者、R.フロリダ(1957〜)は、「多様性を保証し、尊重し、居心地が良い地域では、いろいろな可能性が挑戦される。新しいことが実際に試されて、価値あるものが新しい産業として生み出され発展する」と言っています。

またイギリスの文化史家、ロバート・ヒューイソンは「文化資本:クリエイティブ・ブリテンの盛衰」という書籍で、「市場経済とは対象的に、芸術というのは「相互の寛容性を高め、協働を促し、信頼を生み出す」という集団的な経験を人々に提供する」ことを芸術の長所として指摘しています。

寛容性というものは社会的に重要で、それは芸術によって育まれる可能性が高いとされているのです。

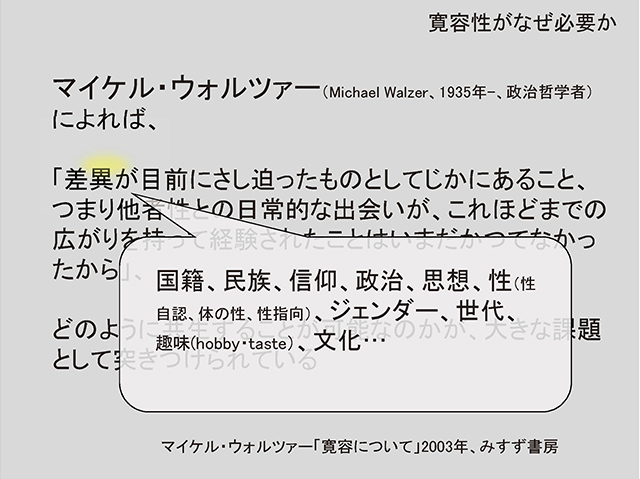

寛容性はなぜ必要か

寛容性が重要になっている理由として、政治哲学者のマイケル・ウォルツァー(1935〜)は、「差異が目前に差し迫ったものとしてじかにあること」を挙げています。私たちが生きている時代は、国籍、民族、信仰、政治、思想、性、ジェンダーなどが異なる人との出会いが日常的にあり、それらの違いをどう個々人が引き受けるのかが大きな課題として突きつけられています。

カナダの政治哲学者、C.テイラー(1931〜)は、「多様な性格や気質をもつ多数の人間に、長期間にわたって意味の地平を与えられてきた諸文化」は、たとえ「私たちが嫌悪し、拒否すべきものを多く含む場合ですら、我々の賞賛と尊重に値するものをほとんど確実に含むと想定することが理にかなっている」と言っています。こう考えることは、異文化間の違いに対する寛容的態度の表明と言えます。

多文化共生と他者理解

美術の話に戻りましょう。地球上にある数多ある多様な作品はそれぞれの文化的歴史的背景をもって存在しています。そして、多様な文化的背景をもつ個々人が、その作品の文化的背景をふまえ、自分にとってのその作品の意味・価値を考えます。こうした構造が、美術の中で鑑賞が近年急速に重要視されてきた理由です。自分の考えを誰かに語ったり、誰かの考えを聞いたりして、考えを共有するとき、自分と他者の違いを知り、それを受け入れることは多文化共生の基本であり、美術鑑賞の本質でもあるのです。一方で、自分にとっての「良さ」が、誰かにとっての「良さ」であることを確認することももちろんあります。立場や出自の異なる人同士でも、事柄によっては共通していることだってあるのだと知ることもまた、美術鑑賞のおもしろいところでもあります。これらのことすべてが鑑賞における「文化の学び」だと言えるでしょう。

私たちの社会は多様な主体との共生を前提として目指していかなければなりません。しかし、現実には、違いを容認し多様なあり方を認める方向とは異なる現状があります。そうしたなかで、「寛容性」を醸成しうる美術の鑑賞活動は社会的に大変重要なものといえ、大きな期待が寄せられているのです。