講演

「鑑賞教育の概念的整理と根拠としての文化理解」

神野真吾

千葉大学教育学部 准教授

[略歴]

1993年東京藝術大学大学院修了、東京大学社会情報研究所(現情報学環)研究生を経て、

1995年より山梨県立美術館学芸員として「現代美術百貨展」(2000年)、「新版日本の美術」 (2002年)などの現代美術展を企画。2006年より現職。WiCAN(千葉アートネットワーク・プロジェクト)を主宰。

ごあいさつ

皆さん、こんにちは。千葉大学の神野と申します。2日目の最後ということで皆さん、お疲れかと思います。2日間の研修で「鑑賞とは何なのか」に関して、なるほどと腑に落ちたことや、いろいろな驚きを持たれた方もいたことと思います。皆さん、かなり理解が深まっていると思いますので、その繰り返しになるかもしれませんし、あるいはそれを超えたところにある問題についてお話しできればと思います。

私は大学で教員養成に関わっています。また、地域における文化形成ということでアートを通した地域住民の意識の変化に取り組んでいます。そのほかにも他学部生も含めた学生たちの「美術・アートを通した学び」にも取り組んでいます、これは社会へ出る直前の学生たちへの、まとめとしての図工・美術のプロジェクト型学習だと私は考えています。社会へ出る直前の学生たちがいろんな能力をこれから問われるわけですが、アート(美術)で得られる能力がどう生かされるのか、あるいはそういう能力を身に付けられているのかを確認することに結果的になっていると思います。導入のワークショップや人のつながりをつくるためのコミュニティカフェの運営をしたりアーティストとプロジェクトをしたり、鑑賞教育のプログラムも活動の一環として取り組んでいます。

「価値ってなんだろう」というテーマを設定

さて、鑑賞教育のプログラムを紹介します。直近ですと昨年、中学校の「赤瀬川原平展」で取り組みました。事前と事後の授業も行いますが、事前授業では展覧会で実際に見てほしい作品については触れません。その作品と向き合うための前提となる知識や、物の見方をその他の作品を紹介しながら考えてもらい、その後、実際に美術館に行って千葉大学の学生とグループで作品を対話的に鑑賞します。その活動の後には生徒一人ひとりが、ワークシートを用いて自分の目で作品を選んで鑑賞をします。今見ていただいているのは、は振り返りの授業の様子です。赤瀬川原平が1964年の東京オリンピックのとき、白衣を着て銀座で掃除をするというパフォーマンスをしましたが、千葉大学の学生がその真似をして授業を盛り上げているところです。

こういうことをやりながら、トマソンという自分たちの身の回りの世界にあるちょっと変わった風景を探していくわけです。実際に街に出られたらよかったのですがちょっと時間がなかったので千葉大の学生たちが、その学校の周辺を周って探してきたトマソンの写真を見て、その面白さを発見し、それを言語化するということをやりました。一見ちゃんとした報告書のような形に落とし込んで、真面目に不真面目なことをやり発表することがとても美術的だと思います。一つの作品から汲み出せるものはたくさんあるわけですが、そのなかで今の子どもたちに何を学んでほしいのか考えたとき、いろんな可能性のある中の一つに絞って授業をやらないと輪郭のぼやけた授業になってしまいます。私は美術館で働いていたときに鑑賞のプログラムを作る際にも、そういうやり方をしてきましたが、当時は一つの視点を提供することに批判的な声が大きかったですね。美術は多様な受け取り方が出来るものだという考えからなのでしょう。それは確かに正しいのですが、限られた時間の中で教育を実のあるものにするには、自分が持っていなかった、みる上での視点を提供すること、そしてそれを自分が応用できるようになること、それが大事だと思うので、やはり絞り込みは重要だと思います。昨日、現場で指導する立場の先生方の意見をいろいろ聞きましたが、私がこれまでやってきたことの再確認にもなりました。赤瀬川原平の鑑賞について言えば、この授業で何を知っておいてもらいたいか。つまり、赤瀬川原平が登場した文脈というのが美術の歴史の中にあるので、それをどう整理して伝えるか。それが普段の一般の生活にどうふうにかえっていくのかを考える必要があります。このときは中学生には「価値ってなんだろう」というテーマを設定しました。

これはセザンヌの「カード遊びをする人たち」です。カタールは今、美術館の建設ラッシュでカタール王室がこの絵画を2億5千万ドル(250億円)で購入しました。2011年当時、世界で最も高値で取引された絵画です。金額を出すことは美術の授業において俗っぽくてよくないという意見もありますが、子どもたちの想像力に訴えかけやすいという部分もあります。それで「値段が高いってことは、価値があるってこと?」という導入をしながら、「じゃあ、この作品の価値はどうやって計ったの?」とアンディ・ウォホールの「ブリロ・ボックス」を見せると、とたんにフリーズするわけです。子どもたちは価値が分かりませんから。絵なら、なんか希少で高価なものというイメージがあるから、良くは分からないけどその価格は納得がいくかもしれません。

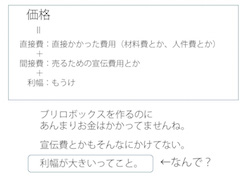

「ブリロ・ボックス」はシルクスクリーンで印刷をして家庭用ペンキで補彩したものですが、まず生徒たちには、この人が作家だよとアンディ・ウォホールの写真を見せます。それでこの作品の背景の話をします。これはスーパーマーケットの倉庫に山積みとなっているパッケージをそっくりで、アンディ・ウォホールがコピーをしたものだということを伝えます。子どもたちはどうしてこんなものに価値があるのかと思うわけです。それで実際に金銭的なことを伝えました.最近のサザビーズのオークションでの取引価格は、72万2500ドル(7300万円)くらいでした。ベニヤ板の箱に印刷とペンキで塗ったものにどうしたこんな高価な値段がつけられるのか。あと、価格とは直接費(材料費、人件費)+間接費(売るための宣伝費用等)+利幅であるという経済の話をします。「ブリロ・ボックス」を作るのにあまりお金はかかっていないわけです。「ブリロ・ボックス」は洗剤付き金属たわしが入っている箱のコピーですが、実際には中は空っぽで、実際に役に立つわけでもありません。それなのに高い価格で取引されている。

次に「美術作品には、定価がない」という話をします。美術作品は欲しい人がいて初めて価格が決まるわけです。欲しい人がいなければ価格すらつきません。ある作品を欲しい人がいて、その人がどうしてもそれがほしくて、ほかにもそれが欲しい人がいて、しかも大金持ちであれば価格はうなぎ登りになります。そして、これは現在エデュケーターとして活躍している、あいだだいやさんの作品です。彼は最初、アーティストとして活動をしていました。《もし100万円を素材としたアート作品があったなら、果たしてそれはどのくらいの価値があるのだろうか? インターネットオークション》というタイトルの作品を作りました。自分がアルバイトして貯めた100万円をアクリルの中に閉じ込めてネットオークションで売りに出しました。

そうしたら落札価格は33万4000円だったそうです。これはどういうことでしょうか。この作品には、少なくとも100万円分の紙幣の価値がありますが、でも作品としてみたときにそこまで投資する人がいなかったわけです。作品なのに価値が下がってしまいました。これはとても面白い事例だと思います。少なくとも100万円まではいってほしいですよね。あるいは100万円をこのアクリルから取り出す手間賃を除いて80万円くらいとか…。

「価値」は自分が決めるもの

今度はフランス人芸術家のマルセル・デュシャンの《泉》という作品の背景を説明します。《泉》は原語のニュアンスからすると「噴水」と訳すべきだという意見があります。この作品は便器なので、噴き出すというイメージのタイトルから想像できるとおり、不快感のかたまりのような作品です。ある展覧会で誰でも5ドル払えば無審査で出品できる展覧会が企画されました。そこに送られてきたのがデュシャンの《泉》です。デュシャンは、偽名を使って出品料を添えて「泉」という題をつけて送りつけました。ちなみにデュシャンはこのイベントの運営メンバーの一人です。「出品料を払えばだれでも展示できるのだから、作品が便器だって展示できるはず。それが約束」とデュシャンは主張しましたが、他の委員は大反対します。「便器なんて、馬鹿にしている!」「自分で作っていないじゃないか」というのが言い分です。しかしながらこの作品は今では20世紀で最も影響力のある作品だと言われています。ただの便器なのに…。

では、なぜ今、高い評価を受けているのでしょうか。その理由は、デュシャンが全く新しいものの見方を示したからです。そこで芸術の価値は「つくる」能力に関わっているのではなく、精神的なものにあると主張した「レディメイドの芸術」の話を中学生にします。それでデュシャンの言葉を紹介しながら、あらゆるものは、見方によってもともとの意味や機能から離れ、感覚的な魅力を感じるものへと変わることができるんだよと説明します。

身近な話をすると、私はナットやボルトが好きです。ホームセンターに行くとボルトのコーナーに必ず行きます。このボルトは精度が高いとか、仕上げが美しいとか、チタンのボルトがあると欲しくなってしまいます。要するに私はボルトを「美的な対象」として見ているわけです。必要性から言えば、チタンのボルトなんて私には絶対使う機会はないはずです。

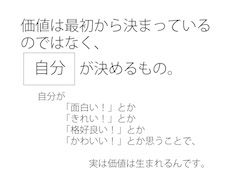

それがデュシャンの「レディメイド」という新しい考え方というわけです。価値は最初から決まっているのではなく、「自分」が決めるもの。自分が「面白い!」とか「きれい!」とか「格好良い!」とか「かわいい!」と思うことで価値が生まれるわけです。そういう話を生徒たちにします。自分自身はいろいろな見方をします。人によっても違います。だから価値は「人によって違う」という話をします。ですから、他の人の見方も参考にすると、自分には見えていなかった価値に気づくこともできるわけです。

こういう話をした後に赤瀬川原平の作品を生徒に見てもらい、赤瀬川はどういうものの見方をしてこれを面白いと思ったのかということを生徒が考えるようにします。赤瀬川原平の見方に寄り添うかたちで思わず笑ってしまったり、なにが面白いのか分からず友人に聞いて「なるほど」と思ったりして腑に落ちたりするわけです。

アート的思考 感じることからアクションへ

別の鑑賞の授業ではルオーの作品の「顔」をテーマに、「写実的に描ける能力があるのに写実的に描かない」ことはどういう意味があるのかということから、表現手法について考えてもらいました。子どもたちは「写実的に描くことのほうが偉い」と思っているわけです。そうするとルオーの作品を見せたときに面白くないと感じてしまいます。ですから、この授業では「どうして、こういう単純化した顔を描いたのか」をテーマにしています。

この授業は、雑草などの植物を精密な彫刻作品にすることで知られる須田悦弘さんの作品を用いて、「展示をする」ことについて考えてもらったものです。彫刻台の上に載せて作品があるのが彫刻なのに、この作品には台がない。そういう視点を与えると、どうして、台のない場所に置いてあるのかを考えることができます。須田悦弘の作品は雑草が隙間に生えている展示もあるので、どうしてだろうと生徒は考えはじめます。そうすると想像力が働いて、雑草が生えている場所について考える生徒もいれば、雑草そのものの存在について考える生徒も出てきます。事後授業では須田さんから雑草の彫刻をお借りして、自分たちの学校のどこにこの雑草は生えているべきなのかを考えてもらいます。作家だったらどこに生えさせるかなと。実際にそこに彫刻を置いてみて、なぜこの場所なのかを考えます。作品を成立させる色々な条件に自覚的になっていくと同時に、実際の身の回りの空間についての意識も高まります。

社会で生きていく上で、美術が大事なのはなぜかという話をしたいと思います。現在、東京都現代美術館で「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」という展覧会が開催されています。美術館そのものを問う展覧会が、東京都現代美術館と東京国立近代美術館で開催されていることは(No Museum, No Life?)、日本の美術界がある意味、非常に成熟してきたというようにみることができると思います。ただし、そこで噴出した問題もいろいろありました。表現することとは、そしてそれを受け止めることとはどういうことか、という美術の根幹にかかわる問題があらわになったと思います。そこは避けて通ることは出来ないはずです。ここには私の研究室の活動WiCAN(千葉アートネットワーク・プロジェクト)が関わった作品が展示してあります。岡田裕子さんとの協働作品です。岡田さんは会田誠さんの奥さんでもありますが非常に優れたアーティストです。今回東京都現代美術館では、会田家として出展されています。私たちは岡田さんと一緒には「教育」をテーマにして作った作品です。学生たちは学校教育でいろんな経験をしてきていますが、大学生になって振り返ると「あれって一体なんだったのだろう」とか「あれって腑に落ちないけど従っていた」という意見が出てきて、共感を得られるように第三者に伝えるにはどうしたらいいだろうか考えて、リサーチし、シナリオを考え、材料を集めて映像作品にしています。編集作業は主に岡田さんが担っています。

他学部も含めた「美術/アートを通した学び」を実現するためにWiCANを主宰していて私が感じることは、社会に生きる自分が、自分に与えられた環境の中で、自分の意志で、主体的にアクションすることが出来ない学生が多いということです。制度としての日本の教育が目標としている「生きる力」を、少なくとも図工・美術で育むことはできていません。でも個々の能力が低いわけではなく、学習の過程がうまくデザインされていないという気がします。そういう学生を引き受けて、なんとか学生たちに主体性を持たせて、アクションに導いていこうと取り組んでいます。

これは「アート的思考 感じることからアクションへ」という私が作った創造性のサイクルです。自分が何かを感じることから始まり、その感じたことを、よく観察したり、調べたりして深めていく。そしてその感じたことが生み出すもの、ことの可能性を考え、それを価値づけて選択し、そこに形を与えていく(構造化)。言葉で表すことも構造化ですし、作品にすることも構造化です。実際にやってみるのがアクションです。そうすると、このプロセスを経て自分たちは変わっているわけですから、当初の「私」とは変化している更新された自分がそこにいるわけです。そこから新しいサイクルが始まりますし、また同時に並行していくつものサイクルが生起してもいるはずです。

図工や美術において学習指導要領で「感性」という言葉が使われるようになりましたが、それを核にして主体的に生きていくことがとても重要で、アートの表現プロセスが一般化可能ではないかという仮説に基づいて作成したのがこのサイクルです。私はこのサイクルが産業のイノベーションにも寄与できるし、コミュニティの活性化にも貢献でき、社会システムそのものを変えていくことにもつながると考えています。それでは、鑑賞教育はこのサイクルの中でどう位置づけられるかといいますと、「感じる」ことに特化して、その能力を鍛えていくことに寄与できると思います。あるいは、感じたことを深めていく、自分で考えることを、鑑賞を通して学ぶ授業として設定することもできます。もっといえば、感じたことを言語化して誰かに伝えていくことは、おそらくこのサイクル全体に含まれると思います。

「鑑賞」の二面性を意識して、鑑賞活動に取り組む

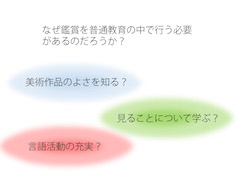

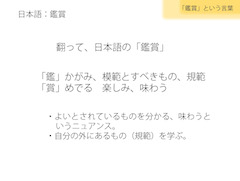

そろそろ本題に入ります。なぜ鑑賞を普通教育の中で行う必要があるのでしょうか?美術作品のよさを知るためなのか、見ることについて学ぶためなのか、言語活動の充実が目的なのか。これはどれも正しいと思います。ただ、あまり整理されていない現状があるように思います。まず視点として「鑑賞」という言葉ゆえの混乱があるのではないかと問題提起をしたいと思います。日本語では「鑑賞」、英語では「Art appreciation」といいますが、この言葉はイコールでは結べません。Appreciationには鑑賞という意味のほかに「評価」「批評」とう意味があります。

評価・批評とは主体的な行動であり、なにかしらの価値づけに関わる行為を指します。自分が価値づけをするわけです。翻って日本語の「鑑賞」は、「鑑」はかがみ、模範とすべきもの、味わうというニュアンスがあり、自分の外にあるもの(規範)を学ぶということになります。要は、すでに良いとされている模範的な作品を味わうということです。自分の外にある「(規範的)価値」をわかることと、自分自身が対象の価値づけをすることは必ずしも一致しません。そこが理解されないまま、「これが素晴らしい」という価値観を生徒児童に押し付ける先生はかなりたくさんいました。

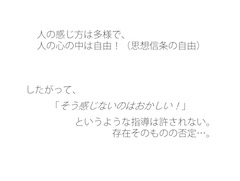

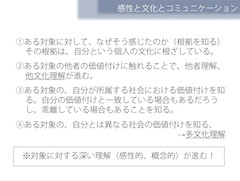

エスタブリッシュされた「これは良いものだ」という価値観に従わないといけないのか?これは大きな問題です。先取りしていうならば、私たちの今後の社会は、多文化をどう受け入れていくかという重いテーマを引き受けざるをえません。日本が移民を受け入れるかどうか現状ではわかりませんが、受け入れなかったとしても世界は小さくなっており他文化と共生することが求められています。「鑑賞」を通して私たちが学んでいくこととは、作品の良し悪しにとどまるものではなく、価値観が一致しなかったら矯正教育のようにそれを一致させる教育をするのではなく、お互いがお互いの存在への理解を深めていくことや、対象の様々なアスペクトに気づいていくことへ導いていくことが重要だと思います。人の感じ方は多様で、人の心の中は、誰が何と言おうと自由であることが前提でなければなりません。思想信条の自由ですね。「個」は当然、基本的人権として尊重されなければいけません。

したがって「そう感じないのはおかしい!」というような指導は許されません。これは、その人の存在そのものを否定していることになります。

自分の中の価値判断と、外部にある規範が一致するなら、鑑・賞=Art appreciationは成り立ちます。かつては「普遍的美」という言葉がよく使われていました。しかし現在では、美、あるいは感性的なものは流動的であり、価値は相対的なものだとされています。皆さんにお聞きしますが、過去の芸術作品で評価されているもののすべての良さが分かるという方いらっしゃいますか?おそらくいないと思います。私はよく学生に「私はこの作品に感動しない。でもこの作品が評価されている理由はわかる」と言います。「普遍美」はもう使えません。

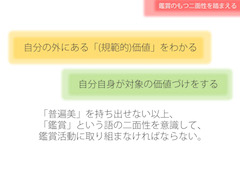

自分の外にある「(規範的)価値」をわかることと、自分自身の対象の価値づけは一致しない可能性があります。そして「普遍美」を持ち出せない以上、「鑑賞」という語の二面性を意識して、鑑賞活動に取り組まなければなりません。

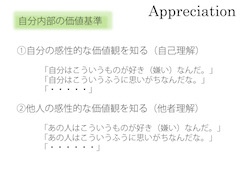

これは美術館が鑑賞活動をすることにも大きく関わってきます。美術館が所有する作品は基本的に価値があるとされているものです。それを誰もが分からなければいけないかという問いも出てきます。美術館が抱える大きなジレンマです。ここ数年、あるいは10年くらい前から、自分自身が対象の価値づけをする鑑賞教育の傾向が強かったと思いますが、ではなぜ美術館はこの作品を収集して皆さんに見せているのか、ということとどうつなげるのかはそんなに簡単な話ではありません。美術館の立場に立てば、それら作品には規範的な価値があるということになりますが、自分が価値づけることとそれとの関係はあまり問われてきませんでした。それが一致しないとき、どうすべきなのか、自分内部の価値基準と外部にある規範、そのズレの存在を踏まえた上で、鑑賞/Art appreciationで得られるものは何かを考えていくことが重要なのでないかと思います。

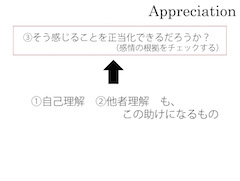

自分内部の価値基準とは、自分の感性的な価値観を知る(自己理解)ということです。「自分はこういうものが好き(嫌い)なんだ」「自分はこういうふうに思いがちだな」という基準です。もう一つ、他人の感性的な価値観を知る(他者理解)という基準があります。これは「あの人はこういうものが好き(嫌い)なんだ「あの人はこういうふうに思いがちなんだ」という基準です。そうした感性的な認識の先に私たちが判断しないといけないことは、そう感じることは正当化できるだろうか?と感じたことの根拠をチェックすることになります。「自分はこういうものが好き(嫌い)なんだけど、そのことは合っているのだろうか?」「自分はこういうふうに思ってしまったけどそれは、正しいことなのだろうか?」ということ。この場合の「合っている」とか「正しい」とかというのは、自分がそう感じたのが絶対的に間違っているかどうかということではなく、そう感じたことの根拠を確認して、正当化出来るのかを検証すべきという意味です。そのプロセスを経て行動選択をすべきです。

たとえば、「あいつ、キモい」と感じるのは個々の心の問題です。しかしそれを友達に伝えたり(言語活動)、イジメをしたり(行為)すれば、単に個々の感情の問題では済まないわけです。感じたことを認めつつ、それを理性によって肯定または否定する。感じることそのものを禁止するのではなく、そのほうが自分とのかかわりからの持続的な行動選択へとつながるのではないかと考えます。

「理性によって」というと「美術には理性は必要ない」という人もいますし、「美術では考えることは重要じゃない」という人もいます。しかし、前提として押さえておくべきなのは、われわれの社会は理性を中心に営まれているということ。その枠組みの中での感性の有効性、重要性を考えて行くべきだと思います。理性と感性の高いレベルでのやりとりを実現するということが美術という科目の特徴だと思います。しかもそれは、21世紀型の能力として強く求められているものでもあります。つまり、感性だけでも理性だけでもダメで、感性が捉えたものをどうマネージメントし、クリエイティブなアクションへとつなげていくかが求められているのです。鑑賞はその点でレベルの高い学習機会を提供できるのです。

次に、外部にある規範の話をしたいと思います。このように見てくると、自分の外にある規範を参照し、学ぶという意味での鑑賞についても次のことは求められるはずです。要は規範の根拠となるものが、われわれの置かれている状況の中でも妥当なものと言えるのかどうかということです。「これは良い作品です」と言われたときに、それをそのまま受け止めなければいけないのかということです。それが何故、良いとされているのかという根拠を自分が理解していなければ、それを良いものとして受け取ることはできないということです。

最近、伝統教育が盛んです。たとえば水墨画の学習を授業で行う場合、墨で絵を描くこと、墨で書かれた絵を見ることと、その良さを「わかる」ことが日本人全員に求められるべきなのかが問われるべきです。なぜなら我々は日常的に墨を使う生活を捨てているわけですから、そのまま墨で絵を描くことを伝統と呼ぶことは、本当は出来ないはずです。なぜ水墨画なのかという問いが立てられなければなりません。おそらく水墨画が捨てられたことにも理由があり、そして捨てられたものでありながらも、なおその中には大事なものがある可能性もあります。この両者(根拠)を検討して、初めて正当化が可能になり、教育として成立しうると思います。それが無ければ、根拠がないわけですから授業も作れないはずです。

これは仙厓義梵の「堪忍」という水墨画です。「気に入らぬ風もあろふに 柳哉」。これは仙厓が「柳だって気にいらない風があっても受け流している、お前もそのくらいの余裕を持て」とさらっと書いたものです。これは絵画としてみたときは、文字も入っているしあまりうまくないという評価になるでしょう。でも、心に響くものがあるわけです。色とかたちという観点からのみでは、この作品の「よさ」を味わうことはできません。従って、墨で絵を描くことが伝統を学ぶことではないのです。

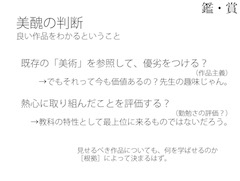

美醜の判断

さて、美術において重要な役割を果たしている美醜の判断について話そうと思います。感性の領域は個人の心の中にある限り自由であり、それを矯正する権利は他人にはありません。時としてそれが外に表される、表現される時がありますが、普遍的美がないのですから、それに良し悪しがつけられるのは、ある一定のルールに基づいてのみ可能となるはずです。では、そのルールがどう導き出されるのかは大変難しい問題です。これは制作系の授業でも同様です。既存の「美術」を参照して作品の優劣をつけるのでしょうか。「でもそれって現在でも価値があるの?」「先生の趣味では?」と問われたらどうするのでしょうか。あるいは熱心に取り組んだことを評価すべきでしょうか。でも美術の教科の特性として最上位にくるものではありません。作品の評価はある文脈に基づいて評価されるべきで、その文脈も重要なのかどうかも問われるべきです。見せるべき作品についても、何を学ばせたいのかが根拠になり決まるはずです。最終的には、作品にせよ、批評にせよ、その表現の根拠を明示することがルールとなり、そのルールの枠内で評価されることになると思います。その「根拠」がどの範囲まで有効なのかは文化の問題です。

いま話題になっている新国立競技場のデザインについても美術の教育を通して考えることが出来るはずです。このデザイン案について普遍的な美的評価は不可能です。美醜の判断において意見は分かれます。私は正直、良いとは思いませんでしたが、他の人がこれを良いと言ったとしても、それもまた正当化されうると思います。重要なのは、これが選ばれたとき、どういうルールが設定され選ばれたのかということになります。採否の判断が可能になるのは、皆が共感、賛同できるルールが設定され、それに沿って検証が行われ、評価が下される場合のみです。今回はそうだったのでしょうか?もちろんそのルールは視覚的な要素のみから成るのではありません。これが採用された当初、建築家の槇文彦氏は、「神宮外苑の歴史的経緯や多くの人が共有している景観というものが選考の根拠に入ってないことがおかしい」と批判しました。多くの人にとってはその通りでしょうから、最初からそれがルールとして盛り込まれていなければいけなかったのかもしれません。いずれにせよ、大事なことは何かという前提がルールとして設定されてはじめて評価は可能となります。

少し前に、東京都現代美術館で開催中の「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」展で、会田誠さん(正確には会田家)が発表した《檄》という作品を撤去してほしいというクレームがされメディアで話題になりました。こういうことが美術館で起こってしまうこと自体、個人の感性の問題と社会的な規範がきちんと整理されていないからです。こんなの作品ではないという人も多くいます。その内容に賛同しない人もいるでしょう。その内容が政府への批判を含むから、子どもにふさわしくないという人もいます。

しかし、作品にはさまざまなレイヤーがあります。たとえば「檄文」というスタイルのパロディとして見ることもできるわけです。この文章の内容をきちんと届けたいのであれば、ワープロでもいいわけです。でもこういう「檄文」のスタイルにしたということは、これは「(造形的)表現」でもあるということです。その内容をどう受け取るかは、表現とのかかわりの中で見ていくべきもののはずです。ではその判断は誰が、どのような根拠に基づいて行うのでしょうか?専門家として美術館員が決めるのか、アーティストが決めるのか、市民が決めるのでしょうか。この件においては、美術館もルールをあいまいにし、恣意的な判断を濫用していると言えます。「個人の感覚」なのか「社会的規範」なのか、時と場合によって使い分け,自分が拠って立つルールを明示していません。学校における美術の授業もそうかもしれません。

余談ですが、今回の研修でも活用させていただいた東京国立近代美術館の展覧会「No Museum, No Life?」は、美術館を支えている様々なルールを企画展として明示したもので非常にいい企画だと思いました。これを見た人は、今後、東京国立近代美術館はこうした基準に沿って見ることができるわけです。

感性が新しい見方や感じ方を生み出してくれる

私たちは社会的規範がどういう正当性をもって語られているのか、あるいは自分が感じたことは何によって構成されているか。それを比較検討して自分の意見を表明することが求められています。そろそろ時間がやってきたのでまとめに入りますが、感性的なものというのは、人間の活動に動きを与える上で絶対に必要なものです。たとえばドゥルーズという哲学者は「人間は考えない動物だ」と述べています。パスカルは「人間とは考える葦である」と言いましたが、逆のことを言っているわけで、フランス哲学の大きな転換でもあります。この「考えない」というのは、毎日、我々が合理的に生きるために必要なことです。実際のところ、日常は同じことの繰り返しに見えますが、注意深く見れば実は違いはいくらでもあります。でもそれを同じということにして考えないようにしているのが人間なわけです。

それでも考えるタイミングは唐突に訪れます。それはある種のショックで、ショックというのは、美術で言えば美的経験、感性的な経験ということになろうかと思います。私はJ.F.ミレーの美術館と言われている山梨県立美術館で仕事をしていましたが、毎日、同じ絵を見ていても「ここに、こんなことが描いてあったんだ」という発見や驚きがありました。これは感性が生み出してくれることで、新しい見方や感じ方を生み出してくれるものです。その時、前にも述べたように、感性というものは、そのままでは肯定できないので、その根拠を自分で問うことが大事です。その過程で社会的規範が当たり前のものに思えなくなり、行動を起こさざるをえなくなる時が訪れることもあるでしょう。つまり、こうした中で自分という存在が表明されていく、それが自己表現だと思います。そして同様に他者への理解も進むはずです。

どうもご清聴ありがとうございました。