講演2

「虚」と「実」から考える美術鑑賞

神野 真吾

(じんの しんご|千葉大学教育学部 准教授)

講演要旨:以下は神野氏の講演を大幅に要約、再構成したものです(編集部)

本日は最初に鑑賞教育の基本的な枠組みについて、その後「虚」と「実」の美術鑑賞というテーマでお話しします。 前半の話は、前提として共有しておくべきことです。後半の「虚」と「実」から考える美術鑑賞の話では、今日的な問題と絡めて鑑賞教育を考えていきます。

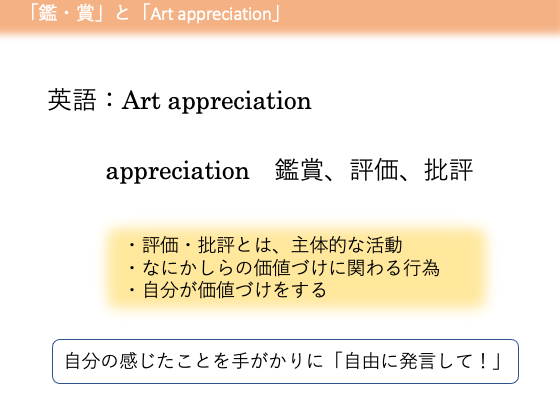

鑑賞は英語で言うと「Art appreciation」です。「appreciation」には、鑑賞の他に評価・批評という意味もあります。評価・批評というのは、主体的な活動。自分の主観的な見方が問われ、そこに価値づけの行為があります。

一方、日本語の「鑑賞」ですが、漢字の意味をそれぞれ見ていくと、「鑑」は「かがみ」で、模範とすべきもの、規範を意味します。そして「賞」は「めでる」「楽しみ味わう」という意味です。つまり「鑑賞」は、模範とすべきもの、模範とされるものを見て、楽しみ味わうことができるという意味合いが強く、よいとされているものを分かる、味わうというニュアンスになります。

たとえば日本の美術教育では、自分の感じたことを手がかりにして「自由に発言して!」「どんなことを感じた?」ということを問います。けれど、たとえばある日本の伝統的作品を前にして生徒が自由に発言したときに、その内容がその作品の特徴とされる「自然との調和を重視している」ことにつながらないこともあります。

しかし、つながらないからダメというわけではありません。なぜなら、主体的に見て自由に感想を持つことと、日本美術における「自然との調和」について知ることは、異なる価値を持つからです。

自分が発見して築いていく価値や意味もあれば、自分ではそうは感じなかったけれどそう言われているということを学ぶことにも、価値や意味があります。鑑賞救育においては、これら異なる二つの視点をどう共有するかということが重要になります。

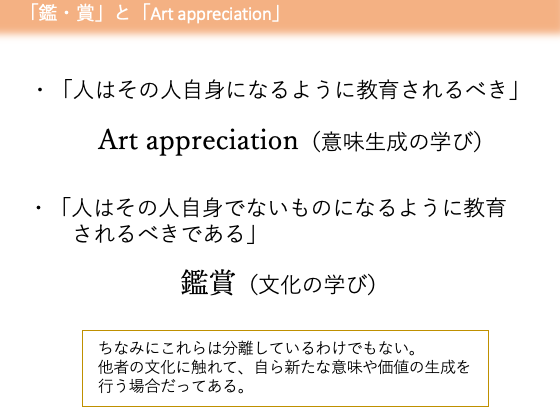

「appreciation」は意味生成の学び、そして「鑑賞」は文化の学び、といえるでしょう。両者は明確に分けられるものではありませんが、これの違いを認識することは非常に重要です。

イギリスの哲学者、ハーバート・リードは『芸術による教育』の中で、「芸術を教育の基礎とするべきである」と語っています。そして、教育の目的として「人はその人自身になるように教育されるべき」、「人はその人自身でないものになるように教育されるべき」という二つの視点を示しています。

「人はその人自身になるように教育されるべき」というのは、「Art appreciation」=意味生成の教育につながっています。つまり自分の中にある価値意識や問題意識、感じ方に気づいて、自分自身から発信することができるようになることです。そして「人はその人自身でないものになるように教育されるべき」というのは、「鑑賞」=文化の学びということになると思います。

知らなかったことを知れば、楽しいとか、おもしろいとか自分の思うことの幅が広がります。また、自分がそれを楽しいと思わなかったとしても、それをよいと思う人たちがいることは理解できます。これは他者理解であり、文化の学びといえます。

感覚的なものを自分の中で統合し、考えることに重きを置く意味生成の学び。そして、自分だけでは辿り着けない価値を学び、理解を深めていく文化の学び。これらはどちらも価値があり、鑑賞教育においても重要な視点となります。

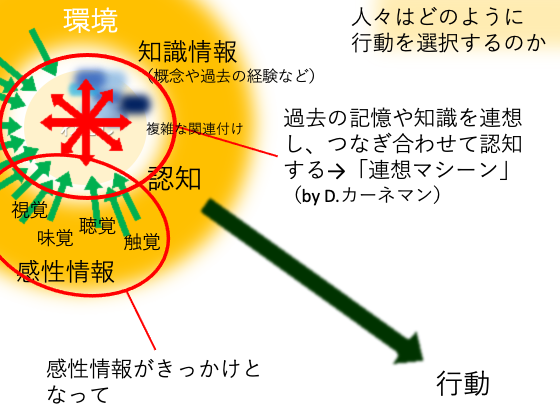

ノーベル経済学賞を受賞した心理学・行動経済学者のダニエル・カーネマンは、人間の認知を直感的で早い第一のシステムと、論理的でゆっくりした第二のシステムの二つに分けて説明しています。

第一のシステムでは、ある刺激が与えられた際に、人はそこから過去の記憶や知識を連想し、つなぎあわせて認知することが明らかになっています。美術鑑賞で、形や色彩から刺激を受け、なにかしらの印象を持ったり、好きかどうかを感じたりするのは、第一のシステムによるものといえます。人はある環境から得た感性情報と概念や過去の経験といった知識情報とを複雑に関連付けることで物事を認知し、その認知を根拠にして行動するといわれています。どのような感性情報をどのように受け取るのか。どのような経験をしてきて、どのような知識をもっているのか。それらによって行動選択が変わるというわけです。

感性を出発点にして成立する美術鑑賞も、認知の仕組みから独立しているわけではありません。生徒がどのような経験をし、どのような知識を持っているのかによって、作品の捉え方や解釈は変わります。鑑賞の授業をする際には、子供たちの知識や経験を踏まえ、作品を選ぶことはもちろんのこと、新たに知識情報を伝えることで、鑑賞をさらに深めていただきたいと思います。

認知と知識情報の関係についてお伝えしましたが、これからお話しする「虚」と「実」の視点を持つことは、知識情報を与える上での、また、文化の学びを別の角度から理解する上での有用な手がかりになると思います。

そもそも美術が示しているものはほとんど虚像といえるでしょう。たとえばヘレニズム美術のすぐれた作例といわれる《サモトラケのニケ》は、真に迫った表現で私たちを惹きつけますが、現実のものではありません。美術作品として本物であっても、日常の生活においては実在しない「虚」ということになります。

ラファエロの《聖母子像》は、聖書の一場面を描いた作品ですが、それが描かれた当時、聖母マリアがどういう外見の人であったのかは誰も知らないし、こうした場面があったのかも定かではありません。このように美術作品の多くは「虚」であり、現実のものとして絵画や彫刻が存在していても、実在を伴わないものといえます。

しかしながら、その「虚」は、人間の「欲望」「期待」「不安」といった自分自身の感情との関係において意味を持つイメージ(象)であり、人々が共有する世界観によって支えられています。《聖母子像》であれば、キリスト教における聖母マリアとイエスという役割を前提にし、聖母の慈愛に満ちた表情などが描かれ、キリスト教の世界観の中で意味を持ちます。キリスト教から切り離し、絵画として素晴らしいということもできますが、それだけでは文化の学びは貧困になってしまいます。

ところで、こうした世界観というのは、変化し続けていますし、さらにいうなら、現代においては多様化しています。

たとえばラスコーの壁画は、よく「人類の芸術のはじまり」と言われますが、当時の人たちは見られることを想定して絵を描いたわけではありません。洞窟の中は真っ暗で、鑑賞の対象として描くにはあまりにも不向きな場所です。つまり、私たちが今美術として考える見方とはちがった存在だったと考えられます。

また、土偶はこれまで豊穣、祭祀、多産、狩猟の成功といった、ラスコーの壁画にもつながるような説明がされてきましたが、文化人類学者の竹倉史人さんは『土偶を読む』という本の中で、学術的な見地からそうした説に異を唱え、別の主張をされています。

たとえば《ハート型土偶》のハート型は、心臓を見立てた造形ではなく、オニグルミの形状を模したのではないか。そして下半身が非常にふくよかであることから、多産を祈って造られたと言われてきた《縄文のビーナス》も、トチノミを模したのではないかと。オニグルミもトチノミも縄文人たちの主要な栄養源であり、食料として多くの恵みをもたらす植物に、縄文人は多大な意味づけをし、植物を模した土偶を作ったのではないか、というのです。

まだ定説になったわけではありませんが、美術の視点からは非常に面白いと思いました。

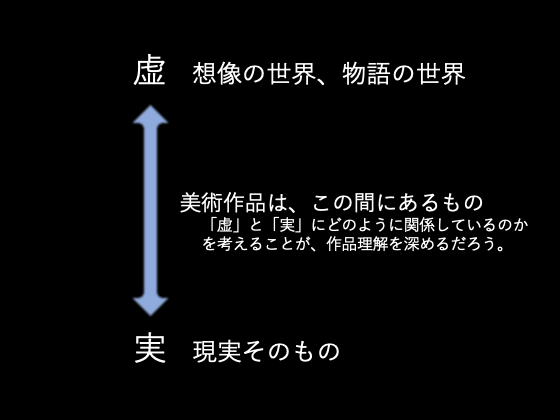

美術を構成しているものはそのほとんどがイメージであるといえます。だからこそ、美術の「虚」が与えるイメージが何とどう繋がっているかを考えることは、美術鑑賞の根源的な問いになると考えられます。

たとえばダヴィッドの《ナポレオン像》は、ナポレオンの勇姿が劇的に描かれていますが、このようなシーンが実際にあったわけではありません。ナポレオンは小男でそれほどかっこよくはなかったともいわれています。となると、「虚」として表現されたものはなんだったのか。最初に感じた印象があり、それが「虚」だということを振り返えると、なぜこのような作品を作ったのか、という問いは意味あるものとなります。

ちなみに、何のイメージも喚起させず、モノそれ自体が作品として存在するミニマルアートというものがあります。いわば「虚」を否定し、「実」であることしか目指されていない作品、ある世界観を説明するために機能することを拒否した作品といえるでしょう。このミニマルアートの場合、「虚」がなんのために機能するのかということを、現実世界から探すことは、作品の本来のありかたから考えると全く意味のないことになります。 逆に言えば、虚から自由になり、何かをまなざすことは可能なのか?という問いの方がふさわしいでしょう。

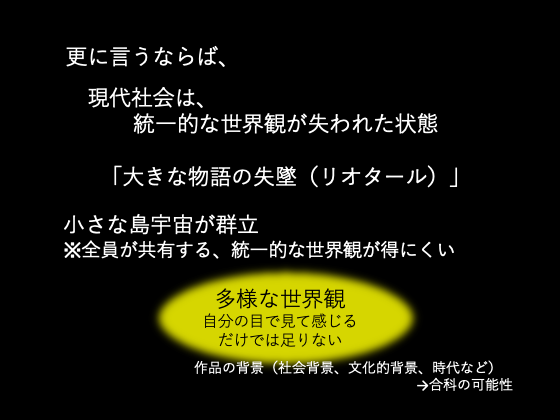

13〜14世紀の西洋ではキリスト教が絶対的で、先ほどのラファエロの聖母子像は、キリスト教という統一的な世界観の中で存在した作品といえます。一方、私たちが生きる現代は統一的な世界観が失われた状態であり、「虚」に意味を与える全体的、支配的な世界観はありません。 こうした状況を、フランスのジャン・フランソワーズ・リオタールという哲学者は「大きな物語の失墜」と説明しています。要は全員を拘束するような大きな世界観がないということです。今、私たちは小さな島宇宙が群立する中、日々生きているといってもいいでしょう。 美術についても同様で、美術とはこういうものであると、一つの定義で包括することはもはやできません。全員が共有する統一的な美術というものが得にくく、多様な世界観が存在する現代において、作品の社会的・文化的な背景などを伝えることは極めて重要です。そうした知識がないまま鑑賞をすると、荒唐無稽な方向に行ってしまいかねません。 アフリカの現代アーティストのエル・アナツィの作品で、酒瓶のアルミキャップを叩いてつぶして、布のように織り上げて作られたものがあります。こうしたアナツィの作品は、造形的に面白いと見ることもできますが、彼が生きているアフリカの現実世界の中、ゴミとして捨てられるものが作品の素材として選ばれているという観点から見ていくと、また違ったものが見えてくるはずです。

統一的、包括的な世界観がない一方で、今を生きる私たちには、人類と世界(地球)との関係という新しい視点が求められています。今や、人の存在がかつてないほど巨大な影響力を持ち、地球環境そのものを変化させています。この時代を「人新世」と呼ぶべきという研究者もいます。これは人類の存続にも関わることであり、喫緊の課題として多くの人々に認識されています。あらゆる人に共有されるべき世界像が求められる中、環境問題という共通の課題を設定し、現実の世界に関与するアートが増えてきています。

ヨーゼフ・ボイスが1980年代に行なった、樫の木を延々と植樹する《7000本の樫の木》という作品も、その一例といえるでしょう。

もちろん作品そのものは、劇的に世界の環境を改善するものではありません。何の役にも立たないと批判をする人たちもいました。しかし直接世界を良くするわけではないとしても、この作品の行為そのものが改善へのアクションのシンボルとなり、私たちに未来を変えられるという希望のイメージとなっていることは間違いありません。

札幌にあるイサム・ノグチによるモエレ沼公園は、ゴミ捨て場として使われていた場所を、全体を一つの彫刻作品にするというコンセプトのもと、公園として整備しなおしたものです。イサム・ノグチは「人間が傷つけた土地をアートで再生する。それが僕の仕事です」と語っています。人為的に作られた「虚」の風景ですが、私たちに自然への敬意や憧れを喚起するという点では、現実の世界に強く影響を与えうる作品になっています。アートの虚としてのイメージは、現実の世界を変えていく力を持ちうるのです。

このように、美術作品というのは「虚」と「現実」の間に存在し、そのことで力を有しているのです。そして鑑賞においては、対象とする美術作品が「虚」と「実」にどのように関係しているかについて考えることは、作品理解を深めることにおいて重要な視点なのだと言えるのです。