講演2

鑑賞と社会の関係

〜ゲルニカを例に〜

神野 真吾

(じんの しんご|千葉大学教育学部 准教授)

講演要旨:以下は神野氏の講演を大幅に要約、再構成したものです(編集部)

最初に、鑑賞教育の基本的な枠組みを理解するために毎回しているお話をします。「鑑・賞」と「 Art appreciation 」という言葉の違いについて、そして認知の仕組みと「鑑賞」についての話です。その後で、現在ウクライナで起きていることを踏まえ、ピカソの《ゲルニカ》を題材に、鑑賞と社会の関係についてお話ししたいと思います。

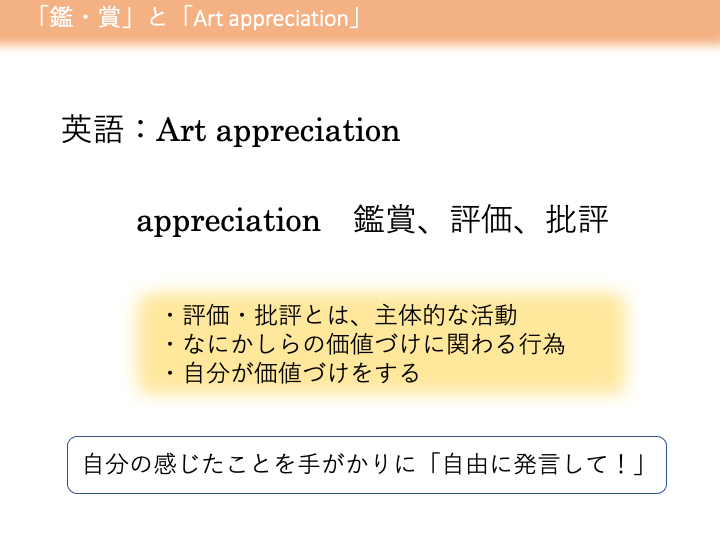

<「鑑・賞」と「 Art appreciation 」>

受講生のみなさんの発表にもあったように、鑑賞の授業において子供たちが自分の感じたことを自由に発表することは重要です。その一方で、例えば「日本の美術は自然との調和を重視している」という話のように、個人の主観とは別に美術の世界で一般的に広く共有されています。

日本語の「鑑賞」は英語の「 Art appreciation 」を翻訳した言葉ですが、実はこの二つの言葉には違いがあります。英語の「appreciation」は、評価、批評することを指し、なにかしらの価値づけに関わる主体的な行為を意味します。つまり「 Art appreciation 」では、私が目の前の作品を見ているということが強調されているのです。自分の感じたことを手がかりに「自由に発言して」というのは、英語の「 Art appreciation 」の視点と言えるでしょう。これは「意味生成の学び」だと言えます。

一方で日本語の「鑑賞」というのは、「鑑」がかがみ、模範とすべきもの、規範を意味し、「賞」がめでる、楽しみ、味わうという意味を持っており、一般的に価値があると社会的に広く共有されているものを学ぶというニュアンスになります。当然、社会で広く共有されている価値と、自分が主観的に評価したことや自分なりに見つけたよさとが一致することもあれば、一致しないこともあります。

良いとされているものをわかる、規範を学ぶということは、自分が生まれながらにして持っているわけではないけれど、社会では価値があるとされているものを知ることです。私は、これを「文化の学び」と言っています。たとえば大晦日に日本では多くの人が蕎麦を食べますが、そこに合理的な意味はありませんし、他の文化を生きている人にはその価値はわかりません。文化とはそういうものです。

昔は「鑑賞」に重きがおかれ、一般的な価値を前提とし「この良さがわからないのか」と先生が生徒に言うようなこともありましたが、今は意味生成の学びが重要視されており、逆に「鑑賞」をどう考えるかということが置き去りにされているように思います。

少し視点を変えてみましょう。哲学者のハーバード・リードは、教育の目的を「人はその人自身になるように教育されるべき」、そして「人はその人自身でないものになるように教育されるべき」と言っています。

「人はその人自身になるように教育されるべき」とは、自分自身が自ら選びとって成長していくことであり、それは意味生成の学び=「 Art appreciation 」だと言えます。また「人はその人自身ではないものになるように教育されるべき」は、自分が持っていない価値観を知り、成長していく学びです。文化の学び=「鑑賞」だと言えるでしょう。ちなみにこれらは分離しているわけではありません。

他者の文化に触れて、自ら新たな意味や価値の生成を行なう場合もあります。つまり新たな知識が自分を構成するものの一部になれば、自分の意味生成に影響することになるわけですから、完全に対立するものではありません。また、自分がその価値観と一体化せずとも、自分とは異なる存在や価値を認めることは可能ですし、それは「寛容」にもつながります。

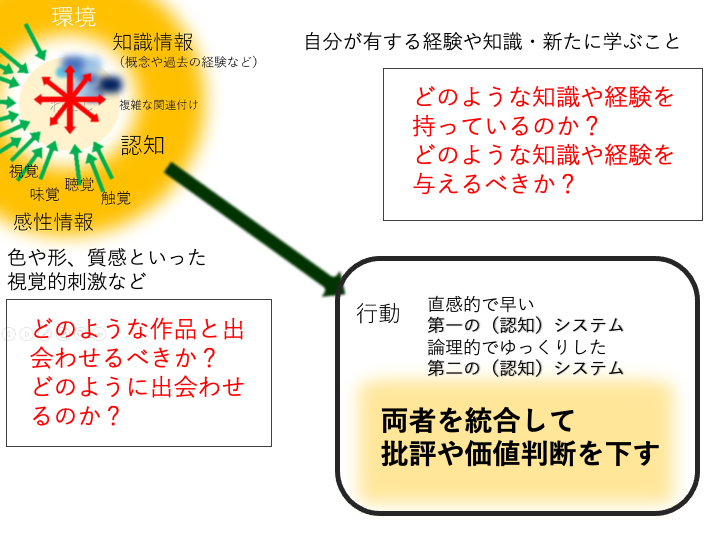

こうしたことを踏まえて、認知の視点から感性(感覚)と知識と行動の関係について考えてみましょう。近年、知識を与えずに自分が感じたことを言葉にする鑑賞に注目が集まっていますが、これは対話型鑑賞のある種の問題だと言えます。もちろん対話型鑑賞で自分が目にしている作品について発見したことを言葉にするのは重要なことです。しかし、それだけで終わってしまうのでは、美術を深く学ぶことにはなりません。

ノーベル経済学賞を受賞した心理学者・行動経済学者のダニエル・カーネマンは、人間の認知を、直感的で早い第一の認知システムと、論理的でゆっくりした第二の認知システムにたとえて説明しています。第一のシステムとは、ある刺激が人間に与えられた際に、人はそこから過去の記憶や知識などの情報を連想し、つなぎ合わせて認知するものです。

鑑賞の第一段階、作品の前に立って何を感じたのかを聞くのは、まさに第一のシステムに関わるものですが、それでは、好き嫌いの表明で終わってしまいます。

知識情報は、きちんと整理された概念の場合もあれば、過去の自身の経験のような場合もあります。これらが複雑に関連づけされ、瞬時に認知が行なわれます。どのような刺激を与えるのか、どのような情報を与えるのか、そしてどのような経験をし、どのような知識を持っているのか。それらによって、作品をどう捉え解釈するのかが変わってくるのです。

感性的な刺激からスタートしても、新たな知識や経験を与えることで、好き嫌いを超えた解釈を生み出すことはできます。第一のシステムから第二のシステムに移行し、ただ直感的に答えを出すのではなく、新しい情報を与え、論理的に思考することで、最終的な判断をより深いものにしていくことが鑑賞においてより重要なことなのだと思います。

感覚的な印象からはじまることが鑑賞の第一歩ですが、作品の中にあるものを見出し、それについての新たな知識や視点などを獲得し、その上でその作品についての解釈(意味)を考えながら作り出すことが、鑑賞の授業の核心と言えるでしょう。

<ゲルニカは平和を訴える絵画作品なのか?>

ロシアによるウクライナ侵攻などの悲惨な戦争は過去の話ではなく、現代においても起きています。こうした現実を前にして、美術には美しさや良さという現実的な美術の質的評価を超えていくことが求められているように思います。美しさや良さだけでは、悲惨な社会的事象を扱うことはできないからです。

《ゲルニカ》はすべての中学校美術科の教科書に掲載されており、誰もが知っている作品です。しかしながら、私はその鑑賞教育がうまくいっているようには思いません。

千葉大の美術科の生徒たちに《ゲルニカ》について聞いても、返ってくるのは「平和を訴える作品」あるいは「キュビスムの作品」といったステレオタイプの答えばかりです。それはおそらく《ゲルニカ》について学べていないということだと思います。

そもそも《ゲルニカ》は、平和を訴える絵画作品なのでしょうか? そしてキュビスムを学ぶのであれば、この作品である必要は特にありません。

《ゲルニカ》が描かれた当時、スペインでは反乱軍のフランコ軍により政府が転覆されようとしていました。その後フランコが勝利し、独裁政治が行なわれるようになりました。その反乱軍が共和国政府に戦いを挑む中で起こった悲惨な出来事が、ゲルニカで起きた市民を対象にした無差別爆撃です。それまでの戦争では、戦闘員同士が戦うことが前提でした。にもかかわらず、市民に対する無差別爆撃が世界で初めて行なわれたのです。

平穏な日常が突然遠くから飛んできた爆弾によって破壊されてしまう。それは悲劇であり、あってはならないことです。しかし、「戦争は暴力的でむごたらしく、そんな非人間的なことは遠ざけ、私たちは平和な世界を作らねばならない」というメッセージを単に伝えるのであれば、言葉でも十分可能です。暗記することだってできます。意味づけられた答えを確認するだけであれば、言葉のほうがむしろ都合がいいはずです。

<アート/美術が提供するのは、感覚に訴える経験>

アート/美術が言葉ではなく、視覚(感性)に訴えるやり方で伝えようとするのは、既に決定づけられ、意味づけられた答えを確認するためではありません。アート/美術が提供するのは、あくまで感覚に訴える刺激による経験です。

《ゲルニカ》が表しているのは、ピカソが自ら生み出した造形言語を用いて描かれた戦争の一方的な暴力の現場です。見る者は、自らの想像力を駆使して、思いを巡らせるしかありません。そこに答えはなく、どのような答えを生み出すかが見る者に問われているのです。つまりあの絵画を経験することによって、あなたはどこに行くのですかということなのです。見て感じることと知識や情報を与えられること。それらを統合させることで、最終的にどう考えるのかが問われているのです。

《ゲルニカ》は、1937年にパリで行なわれた万国博覧会で展示されました。ピカソはスペイン館に展示する作品の依頼を受けていたのですが、当時は気乗りがせず絵を描いていなかったといいます。またピカソはそれまで政治的な発言はほとんどしてきませんでした。しかし彼は、ゲルニカ爆撃のニュースを知って衝撃を受け、突然《ゲルニカ》を描き始め、わずか35日間であの巨大な絵画を制作したのです。

最近出版された『Picasso’s War, How Modern Art Come to America』(Hugh Eakin/2022)では、ピカソの恋人で写真家のドラ・マールが「憤怒ともいえるピカソの怒りに衝撃を覚えた」と語り、ピカソの友人の写真家マン・レイが「世界の出来事に激しい反応を示したピカソを初めて見た」と言ったことなどが記されています。つまり《ゲルニカ》は、平和への思いというよりは、ピカソの激しい「怒り」によって描き出された作品と言えるでしょう。

ところで、パリ万博に出品されたゲルニカは大絶賛されるどころか、批判されるか、もしくは無視されたようです。ちなみに特に辛辣な批判をしたのが、昨日の研修会場であった国立西洋美術館の設計者である建築家のル・コルビュジエでした。彼は「この壁画は、来場者の背中しか見ていないはず」と言ったそうです。

抽象的なイメージであること、そしてゲルニカの町そのものやファシストの侵略に対する直接的な言及がないことに物足りなさを感じる人も多かったようです。人々は「平和を希求すること」「ファシストは悪である」といった意見が、絵の中に表現されていることを期待したのでしょう。しかし、ピカソはあえてそれをしなかったのです。おそらく彼は、悲劇を悲劇として、正解として扱うことが美術の役割ではないと思っていたのでしょう。

表層ではなく奥にあるものにそれぞれがたどり着く。それが鑑賞の経験です。美術は感性的なものを出発点とした経験を提供するものです。そして、鑑賞に求められるのは、そこで自分なりの答えを出していくことと言えるでしょう。

<ソーシャル・イシューに触れる作品を鑑賞する際のポイント>

ソーシャル・イシューに触れる作品を鑑賞する対象に選ぶ場合、第一に重要視すべきなのは作品の中に答えが明示されていないことです。作品を経験する中で、鑑賞者が答えを導き出すことが大事だからです。そうでないと借り物の知識を覚えて終わってしまいます。ハーバード・リードが言う「人はその人自身になるように教育されるべき」とは、まさにこういうことなのです。

また、ソーシャル・イシューに触れる作品は、純粋な抽象などと違い、完全に自由な鑑賞が許されるわけではありません。作品の中に込められたものは、完全にオープンなものではなく、必要な情報や知識を提供することも必要になります。つまり「人はその人自身でないものになるように教育されるべきである」ということです。

《ゲルニカ》を見て、もし「キュビスムの作品である」で終わったとしたら、その鑑賞は非常に貧しいものになります。ゲルニカで起こったことはいったいなんだったのか、未だに同じようなことが続いているのはなぜなのか、と問うこと。あるいは、ニュースで見る瓦礫の山の向こうにある、人々の生活を想像すること。そうしたことを考え、想像することで、自分なりの答えが生まれ、ようやく「平和への願い」というものが出てくるのかもしれません。だからこそ、必要な情報や知識をどう提供するのかということが非常に重要になるのです。

教育の中には、「人はその人自身になるように教育されるべき」「人はその人自身でないものになるように教育されるべきである」という、二つの対照的なものが含まれています。その二つの極の間で、感性に基づいたアート/美術の体験を通して、自分を構築していくことが美術鑑賞の本質だと思います。

「自分自身でこう感じた」ということは一つのきっかけとしてとても大事なことですが、その一方で社会的な価値や規範があるのも事実です。それをどのように自分の感覚に擦り合わせていき、最終的に自らどこに行くのかが重要なのです。